Das Sjögren-Syndrom ist eine Autoimmunerkrankung, bei der das körpereigene Immunsystem fälschlicherweise vor allem Tränen- und Speicheldrüsen angreift. Diese produzieren dann zu wenig Flüssigkeit. Typische Symptome sind daher trockene, gereizte Augen, ein trockener Mund und Gelenkbeschwerden. Schätzungen zufolge sind vier von 1000 Menschen von einem Sjögren-Syndrom betroffen, in der Regel sind es Frauen.

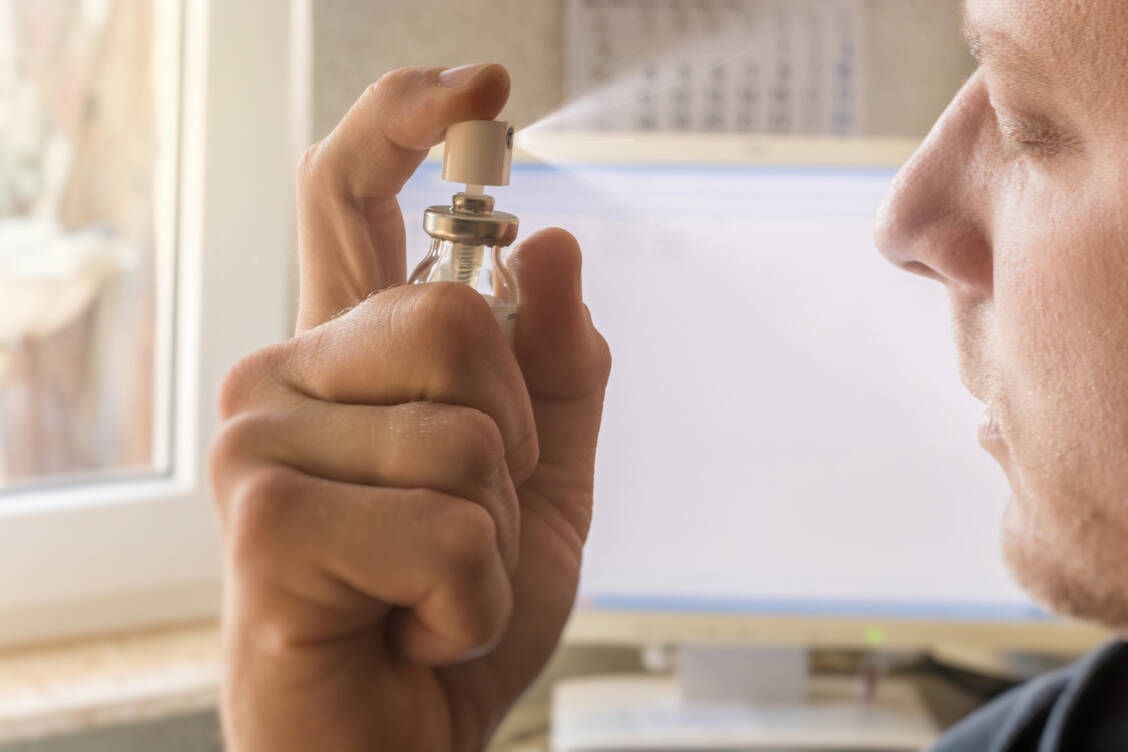

Tränenersatzmittel lindern die Beschwerden bei trockenen Augen, zur Anregung des Speichelflusses können die Betroffenen Bonbons lutschen und Kaugummi kauen. In schwereren Fällen kann wie auch bei anderen rheumatischen Erkrankungen eine immunsuppressive Therapie mit Glucocorticoiden oder Biologicals zum Einsatz kommen.