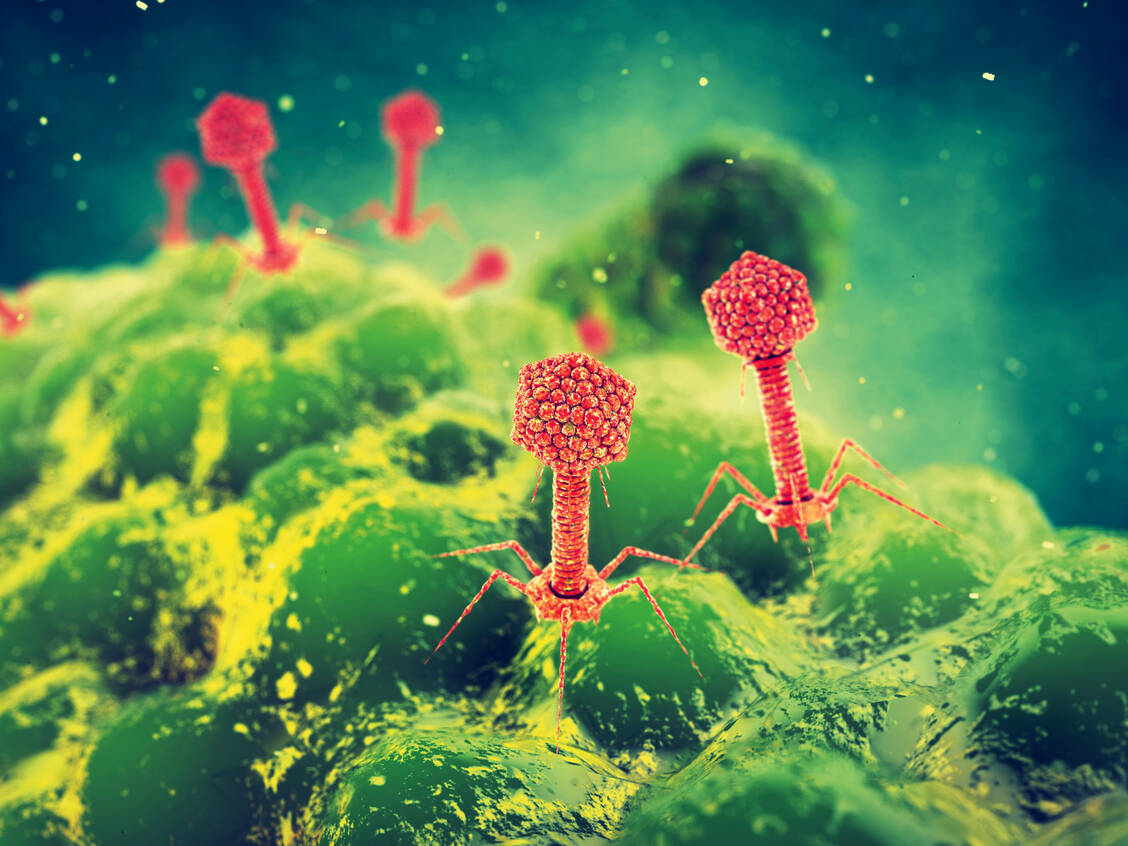

Im Jahr 2008 fanden französische Virologen erstmals Viren, die für ihre Reproduktion den Syntheseapparat anderer, sogenannter Helfer- oder Mamaviren nutzten. In Anlehnung an den Begriff der Bakteriophagen bezeichneten sie sie als Virophagen. Den ersten entdeckten Virophagen nannten sie wegen seiner Winzigkeit im Vergleich zu seinem Mamavirus »Sputnik«. Das Mamavirus und der Virophage benötigen eine gemeinsame Wirtszelle, die sie gleichzeitig infizieren. Das Mamavirus veranlasst die Wirtszelle, Virenbestandteile zu produzieren und in den sogenannten Virenfabriken (virus factories) im Zellplasma zusammenzubauen. Der Virophage übernimmt die Kontrolle der Virenfabriken, sodass die Wirtszelle als Ergebnis dieser Koinfektion hauptsächlich Virophagen produziert. Dem Mamavirus hingegen gelingt es kaum noch, sich zu vermehren. Es zeigt sogar Anzeichen von Deformationen in seiner Hülle. Wäre es ein lebender Organismus, würde man sagen, er sei krank. Forscher diskutieren seit dieser Erkenntnis, ob Viren tatsächlich der unbelebten Natur zuzurechnen sind oder vielleicht doch eine Form von Leben darstellen.