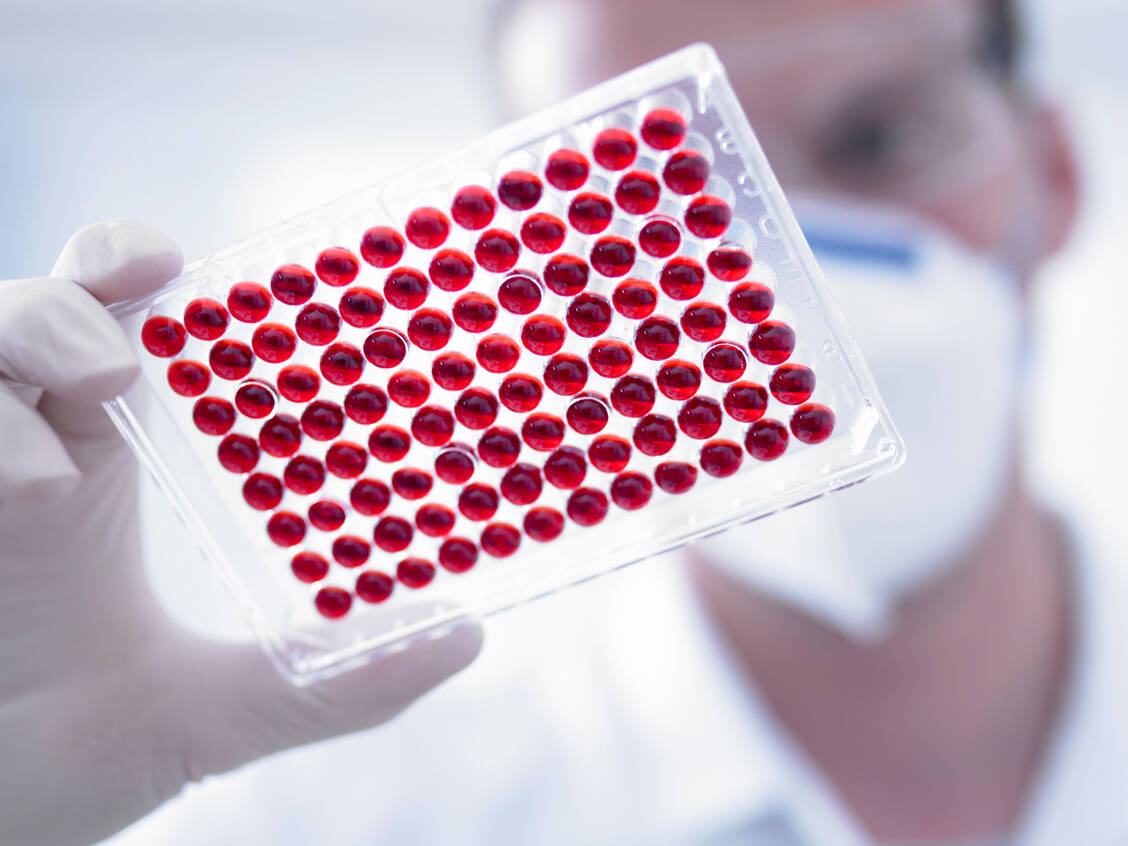

Ein anderes Beispiel: Der Folsäureantagonist Methotrexat (MTX) wirkt hoch dosiert als Zytostatikum. In der Therapie der rheumatoiden Arthritis kommt er zwar nur niedri gdosiert einmal wöchentlich zum Einsatz. Bei Überdosierung oder als Nebenwirkung kann MTX aber ebenfalls die Hämatopoese unterdrücken. Im Blutbild erkennt der Arzt dies an einer Anämie, einer verminderten Anzahl von Leukozyten und/oder Thrombozyten. Bei Neuverordnung oder Dosiserhöhung werden daher ebenfalls häufigere Kontrollen von Differentialblutbild, Leber- und Nierenwerten und Albumin empfohlen. Letzteres ist ein Eiweiß, das in der Leber hergestellt wird. Fällt das Albumin ab oder sind die Leberwerte wiederholt erhöht, könnte dies auf Lebertoxizität hinweisen. Dann wird der Arzt eine Dosisreduktion oder Absetzen von MTX abwägen. Nach stabiler Einstellung und Anwendung über einem halben Jahr genügt üblicherweise eine Kontrolle im Quartal.

Auch bei Fluoxetin und vielen weiteren Wirkstoffen ist selten eine Verminderung der Leukozyten und Thrombozyten möglich. Offiziell fordert die Fachinformation keine Kontrolle. Üblicherweise veranlassen Ärzte aber bei allen Patienten, die regelmäßig Arzneistoffe einnehmen, von Zeit zu Zeit ein Blutbild.