Weitere Angebote der PZ

© 2025 Avoxa - Mediengruppe Deutscher Apotheker GmbH

Checkpoint-Inhibitoren |

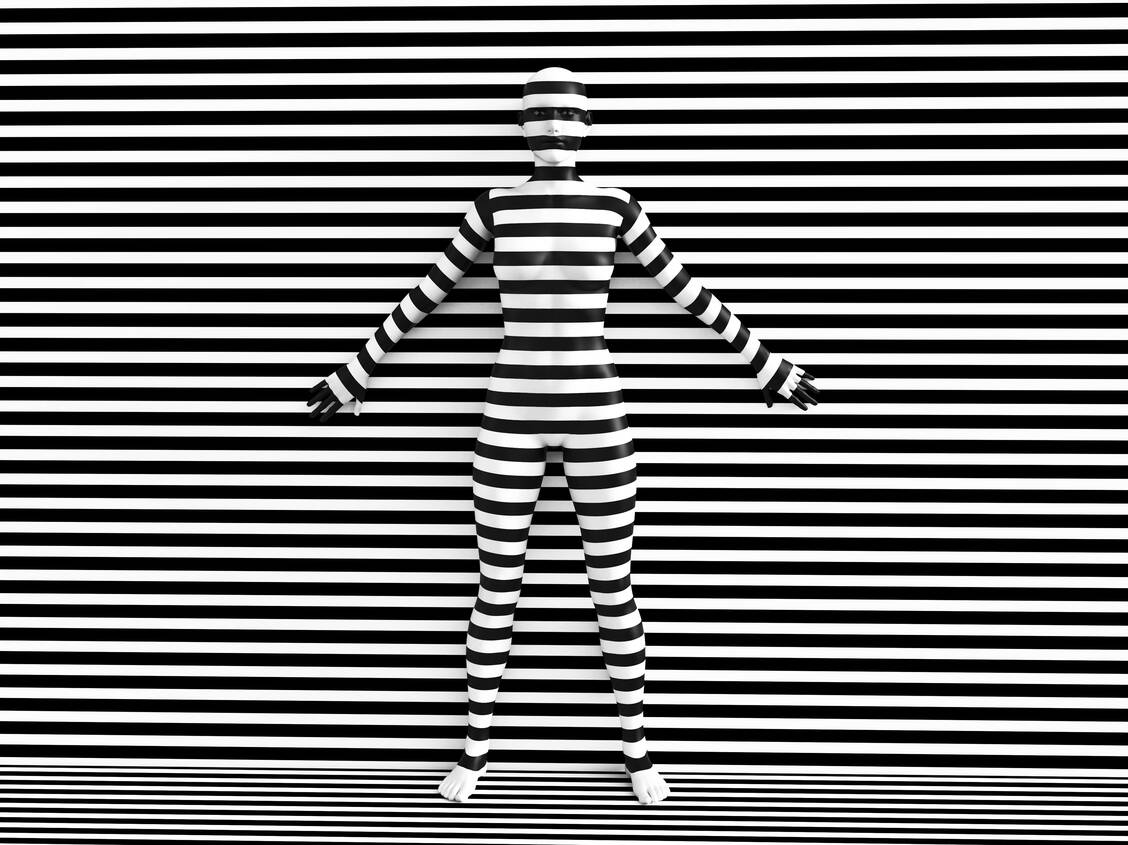

Das Immunsystem wird in die Lage versetzt, erfolgreich gegen Krebszellen vorzugehen. / Foto: Adobe-Stock/photocreo.com

Checkpoint-Inhibitoren sind eine der wichtigsten onkologischen Innovationen der jüngeren Vergangenheit. Und folgerichtig wurden die grundlegenden Forschungsarbeiten 2018 mit dem Nobelpreis für Medizin prämiert. Er ging an den US-Amerikaner James Allison und den Japaner Tasuku Honjo für »ihre Entdeckung der Krebstherapie durch Hemmung der negativen Immunregulation«.

Mit ihrer Forschung haben die beiden Immunologen unabhängig voneinander den Grundstein gelegt für die Entwicklung der Checkpoint-Inhibitoren, die das Immunsystem in die Lage versetzen, erfolgreich gegen Krebszellen vorzugehen. Die neuartigen Medikamente lösen eingebaute Bremsen des Immunsystems, die Krebszellen für ihre Zwecke missbrauchen.

Schon seit langem hatten Onkologen die Vision, das körpereigene Abwehrsystem in die Behandlung von Krebserkrankungen einzubinden und seine Schlagkraft Krebszellen gegenüber zu erhöhen. Bereits Anfang des zwanzigsten Jahrhunderts wurden erste Versuche in diese Richtung unternommen: Durch gezielte Infektion mit Bakterien wurden Immunreaktionen provoziert, in der Hoffnung, die aktivierte Abwehr würde in einem Aufwasch auch die Krebszellen eliminieren. Erstaunlicherweise hat dieser Behandlungsansatz bei Blasenkrebs bis heute überlebt, sonst jedoch wurde er nicht weiter verfolgt.

Im Zuge der weiteren Forschung wurde klar, dass eine unspezifische Immunstimulation in der Krebsmedizin nicht den gewünschten Erfolg bringen wird. Vielmehr müsste es gelingen, die Krebs-spezifische Immunabwehr zu mobilisieren. Denn es ist nicht etwa so, dass die körpereigene Abwehr nicht in der Lage wäre, Krebszellen erfolgreich zu bekämpfen. Laufend entstehen entartete Zellen, die das Potenzial haben, zu einem malignen Tumor heranzuwachsen. Würde das Immunsystem nicht die große Mehrzahl dieser entarteten Zellen frühzeitig aus dem Verkehr ziehen, wären Krebserkrankungen sehr viel häufiger.

Selbst wenn sich bereits unkontrolliert wachsende Zellverbände gebildet haben, kann das Immunsystem sie zerstören. Ob dies – ohne fremde Hilfe – auch bei größeren Tumoren funktioniert, wird kontrovers diskutiert. Extrem selten werden sogenannte Spontanremissionen beobachtet: Bei »austherapierten« Patienten verschwinden maligne Tumore wie von Geisterhand. Es ist völlig unklar, wie das möglich ist, aber es kann eigentlich nur die körpereigene Abwehr für diese wundersamen Heilungen verantwortlich sein.

In den meisten Fällen jedoch gehen die Krebszellen als Sieger aus dem Kampf mit dem Immunsystem hervor. Das liegt einerseits daran, dass das Immunsystem auf Krebszellen nicht immer mit der gebotenen Härte reagiert. Krebszellen tragen nämlich auf ihrer Oberfläche anfangs noch sehr ähnliche Aushängeschilder (Antigene) wie die gesunden Ursprungszellen, weshalb das Immunsystem keinen Grund sieht einzuschreiten. Erst mit der Zeit sammeln sich auf der Oberfläche von Krebszellen verdächtige Neoantigene an.

Hinzu kommt: Krebszellen sind raffiniert. Sie sind in der Lage, sich als ganz normale Zellen zu tarnen. Und Krebszellen sind in der Lage, das Immunsystem auszubremsen Das machen sie natürlich nicht »mit Verstand«. Es ist vielmehr so, dass sich in Krebstumoren Mutationen anhäufen, die dem Tumor einen Überlebensvorteil verschaffen. Krebszellen mit solch vorteilhaften Erbgutveränderungen werden auf kurz oder lang innerhalb des Tumorzellverbands die Oberhand gewinnen und weniger erfolgreiche Zellen verdrängen.

Krebszellen beherrschen die Kunst der Tarnung. / Foto: Adobe-Stock/Sarah Holmlund

Sehr erfolgreich sind Mutanten, die die Fähigkeit besitzen, das Immunsystem zu manipulieren. Speziell zytotoxische T-Zellen haben Krebszellen »auf dem Kieker«, denn diese spielen bei der Krebsabwehr eine entscheidende Rolle. Krebszellen tricksen zytotoxische T-Zellen systematisch aus: Die Aktivität der Immunzellen wird durch bestimmte Signale gesteuert, und genau das machen sich Krebszellen zu Nutze und schalten sich in die Steuerung ein. Die Arbeiten der Nobelpreisträger Allison und Honjo haben maßgeblich zum Verständnis beigetragen, wie das genau funktioniert.

James Allison entdeckte Anfang der neunziger Jahre, dass die Aktivität zytotoxischer T-Zellen über den CTLA-4-Rezeptor (Cytotoxic T-Lymphocyte-Associated Protein 4) reguliert werden kann. Der Rezeptor dient als Bremse, die wahrscheinlich überschießende Immunreaktionen und dadurch bedingte Schäden an gesundem Gewebe verhindern soll. Allison, der damals an der »University of California« forschte, hatte eine geniale Idee: Er vermutete, dass sich die Immunantwort gegenüber Krebszellen verstärken lässt, wenn man die CTLA-4-Bremse löst. Und er vermutete richtig.

James Allison entdeckte Anfang der 90-er Jahre, dass zytotoxische T-Zellen über den CTLA-4-Rezeptor reguliert werden können. / Foto: Nobel Media AB 2018/Niklas Elmehed

Allison entwickelt einen Antikörper, der den CTLA-4-Rezeptor blockiert und konnte tatsächlich im Tierexperiment dessen Anti-Krebs-Wirksamkeit dokumentieren: Bei Mäusen, denen maligne Tumore implantiert wurden, führte der CTLA-4-Antikörper zur erfolgreichen Tumorabwehr. Zunächst stießen Allisons Forschungsergebnisse auf wenig Interesse. Rund zehn Jahre nach Entdeckung der T-Zellbremse CTLA-4 war es dann aber soweit: Der Antikörper MDX-CTLA-4 wurde am Menschen getestet. Bei drei von sieben Patienten mit fortgeschrittenem Melanom verkleinerte sich einige Wochen nach der Infusion deutlich die Tumormasse, in einem Fall schrumpfte der Tumor sogar um 90 Prozent. Wie die histologische Untersuchung zeigte, hatte bei den Respondern ein Angriff von T-Zellen auf den Tumor stattgefunden.

Mit Ipilimumab (Yervoy®), einem von Bristol-Myers Squibb entwickelten humanisierten monoklonalen Antikörper, hat das Wirkprinzip der CTLA-4-Blockade dann schließlich Marktreife erlangt. Ipilimumab war der erste Checkpoint-Inhibitor, der für die Krebstherapie zugelassen wurde. 2011 wurde der IgG1-Antikörper in Deutschland zur Behandlung des fortgeschrittenen, nicht-operablen beziehungsweise metastasierten Melanoms eingeführt.

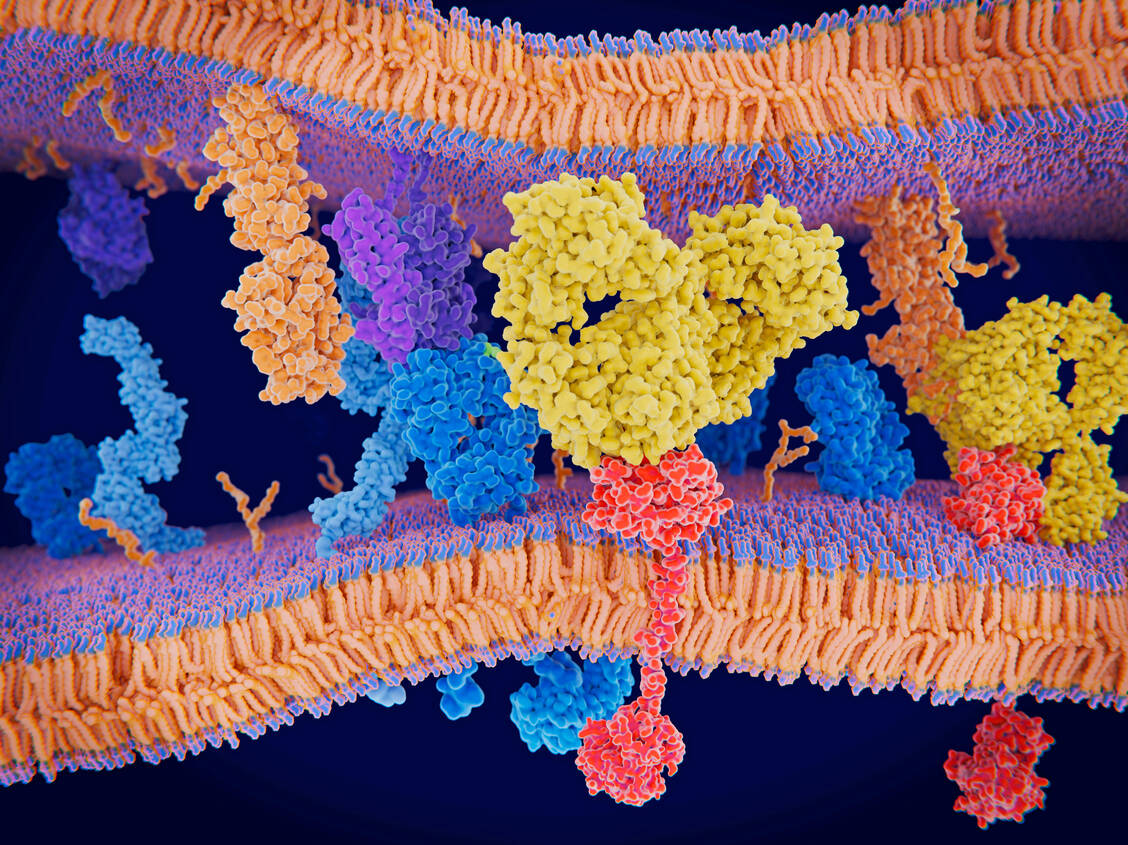

CTLA-4 ist aber nicht die einzige T-Zellbremse. Ein weiteres Rezeptorprotein, das auf der Oberfläche von T-Zellen sitzt und deren Aktivität reguliert, ist das PD-1-Protein (Programmed Cell Death 1), das von Tasuku Honjo – dem zweiten Nobelpreisträger – entdeckt wurde. In der Fachsprache wurden solche Rezeptorproteine fortan Immun-Checkpoints (Kontrollpunkte) genannt. Bei vielen Tumorerkrankungen ist die Oberfläche der T-Zellen mit Checkpoint-Molekülen übersät. Diese Hochregulation der Rezeptorendichte ist das Werk der Krebszellen. Sie hat zur Folge, dass die T-Zellen komplett ausgebremst werden und die Krebszellen in Ruhe lassen. Checkpoint-Inhibitoren sind monoklonale Antikörper, die an die Rezeptoren andocken und sie blockieren. Jetzt können die Bremssignale nicht mehr wirksam werden.

Tasuku Honjo wurde gemeinsam mit James Allison 2018 den Nobelpreis für Medizin verliehen. / Foto: Nobel Media AB 2018/Niklas Elmehed

Zurück zur Entdeckung des PD-1-Rezeptors: Tasuku Honjo forschte Anfang der neunziger Jahre an der Universität von Kyoto über den programmierten Zelltod (Apoptose) von T-Zellen. Als Apotose wird der gesteuerte Selbstmord von Zellen bezeichnet, der dazu dient, defekte, überaktive oder in anderer Hinsicht schädliche Zellen aus dem Verkehr zu ziehen. Bei seinen Forschungsarbeiten stieß Honjo auf das PD-1-Gen, das bei der Vermeidung von Autoimmunreaktionen eine wichtige Rolle spielt. Durch Bindung des Liganden PD-L1 an den PD-1-Rezeptor wird der programmierte Zelltod von T-Zellen ausgelöst. Antigen-präsentierende Zellen – ein Spezialtrupp des Immunsystems, der potenziell gefährliche Zellen erkennt – produzieren diesen Liganden, um eine überschießende Aktivität zytotoxischer T-Zellen zu verhindern. Und genauso machen es manche Krebszellen: Sie setzen PD-L1 frei und bringen die T-Zellen mit diesem Signal dazu, sich umzubringen anstatt Jagd auf die Krebszellen zu machen. Perfider geht es kaum.

Inzwischen sind bereits mehrere Checkpoint-Inhibitoren auf dem Markt, die sich gegen den PD-1-Rezeptor oder seinen Liganden richten. Der erste PD-1-Inhibitor, der 2014 in den USA und ein Jahr später in Europa zugelassen wurde, ist Nivolumab (Opdivo®). Die Zulassung erfolgte zunächst für das fortgeschrittene Melanom, aber dann ging es Schlag auf Schlag: Mittlerweile ist Nivolumab in Deutschland außerdem zugelassen für das nicht-kleinzellige Lungenkarzinom (NSCLC), das Nierenzellkarzinom, das klassische Hodgkin-Lymphom, Plattenepithelkarzinome des Kopf-Hals-Bereichs sowie das Urothelkarzinom.

In der zulassungsrelevanten Phase-III-Studie CheckMate-066, einer randomisierten Doppelblind-Studie, wurde Nivolumab bei insgesamt 418 Patienten mit fortgeschrittenem, aber noch unbehandeltem Melanom vom BRAF-Wildtyp im Stadium III oder IV geprüft. Sie wurden entweder mit Nivolumab oder Dacarbazin behandelt. Die Überlegenheit der innovativen Therapie war beeindruckend: Die Ein-Jahres-Überlebensrate betrug unter Nivolumab 73 Prozent im Vergleich zu 42 Prozent unter Dacarbazin. Das mediane progressionsfreie Überleben war unter Nivolumab mit 5,1 Monaten signifikant länger (Dacarbazin: 2,2 Monate). Und der Anteil von Patienten mit kompletter oder partieller Remission betrug 40 Prozent unter Nivolumab gegenüber 14 Prozent unter Dacarbazin.

Ein spezifischer Antikörper blockiert das Protein PD-1 und verhindert damit, dass Krebszellen das Immunsystem unterdrücken. / Foto: Adobe-Stock/Juan Gärtner

Beim fortgeschrittenen, nicht-kleinzelligen Lungenkarzinom lagen die Ein-Jahres-Überlebensraten in der randomisierten, offenen Zulassungsstudie bei 42 Prozent unter Nivolumab versus 24 Prozent unter Docetaxel. Wegen des deutlichen Überlebensvorteils wurde diese Studie vorzeitig beendet. Dasselbe gilt für die Zulassungsstudie beim Nierenzellkarzinom. Das Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen (IQWiG) spricht in seinen Gutachten zur frühen Nutzenbewertung gemäß Arzneimittelmarktneuordnungsgesetz (AMNOG) von einem erheblichen Zusatznutzen in beiden Indikationen. Patienten, die auf Nivolumab ansprechen, haben gute Chancen auf eine langanhaltende Remission. Mehrjährige Überlebenszeiten sind beim fortgeschrittenen Melanom beziehungsweise Lungenkarzinom möglich, das haben die Erfahrungen im klinischen Alltag gezeigt.

Wie in der Krebsmedizin üblich, wurden Checkpoint-Inhibitoren zunächst in späten Krankheitsstadien geprüft, in denen herkömmliche Medikamente an ihre Grenzen stoßen. Bei positiven Ergebnissen werden innovative Medikamente dann in einem fortlaufenden Studienprogramm sukzessive in immer früheren Stadien getestet. Diese Studienprogramme sind für Nivolumab und andere Checkpoint-Inhibitoren noch nicht abgeschlossen. Es wird also noch eine ganze Weile dauern, bis das Potenzial der innovativen Krebsmedikamente exakt ausgelotet ist.

Was lässt sich mit Checkpoint-Inhibitoren erreichen, wenn man bereits in frühen Krankheitsstadien mit dieser Therapie beginnt? Zu dieser wichtigen Frage gibt es zwar erste ermutigende Studienergebnisse, es bleibt aber viel Forschungsarbeit zu tun. Dasselbe gilt für die Frage, welche Kombinationsregime sinnvoll sind. Derzeit werden Checkpoint-Inhibitoren im Doppelpack geprüft, aber auch Kombinationen von Checkpoint-Inhibitoren mit anderen Krebsmedikamenten sind eine Option.

Intensiv wird auch nach Biomarkern gefahndet, die mit hoher Wahrscheinlichkeit eine Voraussage erlauben, ob ein Patient von der Behandlung mit einem Checkpoint-Inhibitor profitieren wird. Dabei sind die Forscher auf die Tumor-Mutationslast gestoßen. Diese bezeichnet die Menge an Mutationen, die ein Tumor im Laufe seiner Entwicklung angehäuft hat. Tumoren mit hoher Mutationslast sprechen offenbar besser auf Checkpoint-Inhibitoren an. Das dürfte daran liegen, dass solche in der Regel mehr verdächtige Aushängeschilder (Neoantigene) auf ihrer Oberfläche tragen und deshalb für die Immunabwehr als Zielzellen besser erkennbar sind.

Bei der Jahrestagung der »American Association for Cancer Research« 2018 wurden in diesem Zusammenhang interessante Daten aus der CheckMate-227-Studie präsentiert: Beim nicht-kleinzelligen Lungenkarzinom verlängerte eine doppelte Checkpoint-Blockade mit Nivolumab/Ipilimumab als Erstlinientherapie das progressionsfreie Überleben von Patienten mit hoher Tumor-Mutationslast signifikant gegenüber einer herkömmlichen Chemotherapie. Nach einem Jahr befanden sich unter der Immuntherapie 43 Prozent der Patienten in stabiler Remission, in der Kontrollgruppe dagegen waren es nur 13 Prozent.

Die hohe Frequenz von Neuzulassungen beziehungsweise Zulassungserweiterungen unterstreicht die große Bedeutung der Checkpoint-Inhibitoren. In nur wenigen Jahren haben sie sich bei unterschiedlichen Krebserkrankungen etabliert, und ihr Potenzial ist noch längst nicht ausgeschöpft. Die neuen Checkpoint-Inhibitoren greifen zum Teil an den inzwischen »klassischen« Kontrollpunkten CTLA-4 und PD-1 an, zum Teil sind sie aber auch auf andere Zielstrukturen ausgerichtet. Es wird vermutet, dass es noch weit mehr Checkpoints gibt, über die sich die Krebsabwehr beeinflussen lässt. Und nicht allein die zytotoxischen T-Zellen haben die Forscher dabei im Visier, auch Rezeptoren auf anderen Immunzellen wie zum Beispiel den natürlichen Killerzellen könnten erfolgversprechende Angriffspunkte für Checkpoint-Inhibitoren sein.

Checkpoint-Inhibitoren haben erwartungsgemäß ein ganz anderes Nebenwirkungsprofil als klassische Chemotherapeutika. Die Nebenwirkungen der Checkpoint-Inhibitoren beruhen auf überschießenden, fehlgeleiteten Immunreaktionen. Das Lösen der T-Zellbremse erhöht einerseits die Schlagkraft des Immunsystems gegenüber Krebszellen, weil deren hemmende Signale an den Checkpoints aufgehoben werden. Andererseits hat die T-Zellbremse aber auch eine sinnvolle Funktion, nämlich Angriffe des Immunsystems auf gesunde Gewebe – sprich Autoimmunreaktionen – zu unterbinden. Diese Funktion fällt zwangsläufig mit aus, wenn man die T-Zellbremse mit Blick auf die Krebsabwehr löst. Und daraus erklären sich die Nebenwirkungen der Checkpoint-Inhibitoren.

Als Nebenwirkungen können Autoimmunreaktionen an allen Organsystemen auftreten, wobei sich diese von den entsprechenden spontanen Autoimmunkrankheiten unterscheiden. Laut einer systematischen Übersicht, die 2019 im Deutschen Ärzteblatt publiziert wurde, muss bei 86 bis 96 Prozent der Behandelten mit solchen Nebenwirkungen gerechnet werden. Am häufigsten sind Hautnebenwirkungen, Autoimmunkolitis, Autoimmunhepatitis sowie Endokrinopathien (Thyreoiditis, Hypophysitis, Adrenalitis, Diabetes mellitus). Schwere bis lebensbedrohliche Nebenwirkungen treten bei 17 bis 21 Prozent der Patienten unter anti-PD-1-Monotherapie, bei 20 bis 28 Prozent unter anti-CTLA-4-Monotherapie und bei 59 Prozent unter der Kombination auf. Die Erfahrung habe aber gelehrt, wie man die Nebenwirkungen managen kann. Mit dem richtigen Monitoring, so heißt es in dem Review, könnten sie früh erkannt werden und seien meist gut beherrschbar.

Die Nebenwirkungen unter Checkpoint-Inhibitoren zeigen einen typischen zeitlichen Verlauf: Als erstes – nach drei bis vier Wochen – muss mit Hauterscheinungen gerechnet werden, die sich topisch gut behandeln lassen. Im Abstand von einigen Wochen folgen gastrointestinale und hepatische Symptome, und um die zehnte Woche treten erste endokrinologische Nebenwirkungen auf. Die häufigste Hauterscheinung ist ein makulopapulöses Exanthem, das vermutlich eine gegen Pigmentzellen gerichtete Immunreaktion ist. Auch Juckreiz kommt häufig vor. Behandelt wird mit topischen Corticosteroiden und Harnstoff-haltigen Externa.

Von leicht bis lebensbedrohlich

Bei einer Autoimmunkolitis mit leichten Durchfällen reichen die Behandlung mit Loperamid und eine Elektrolytsubstitution aus. Es gibt aber auch schwere bis lebensbedrohliche Formen, bei denen systemische Corticosteroide indiziert sind. In der Regel tritt innerhalb weniger Tage eine Besserung ein, das Steroid sollte aber weiter gegeben und langsam über mindestens vier Wochen ausgeschlichen werden. Sprechen die Patienten auf Corticosteroide nicht an, wird auf Infliximab umgestellt. Auch bei Hepatotoxizität sind orale Corticosteroide Mittel der Wahl. Immunsuppressivum der zweiten Wahl ist Mycophenolatmofetil.

Ebenso wie die Autoimmunkolitis kommt auch die immunassoziierte Hypophysitis unter Ipilimumab häufiger als unter PD-1-Antagonisten vor. Typische Symptome sind frontaler Kopfschmerz und Abgeschlagenheit, weitere Anzeichen können Schwindel, Übelkeit, Appetitverlust und Gewichtsabnahme sein. Am häufigsten fällt der Hypophysenvorderlappen aus. Während sich die thyreotrope Achse oft wieder erholt, sind die Störungen der corticotropen Achse irreversibel und machen eine Langzeit-Substitution erforderlich. Empfohlen wird, Hydrocortison in physiologischer Dosis von 20 bis 30 mg pro Tag zu substituieren.