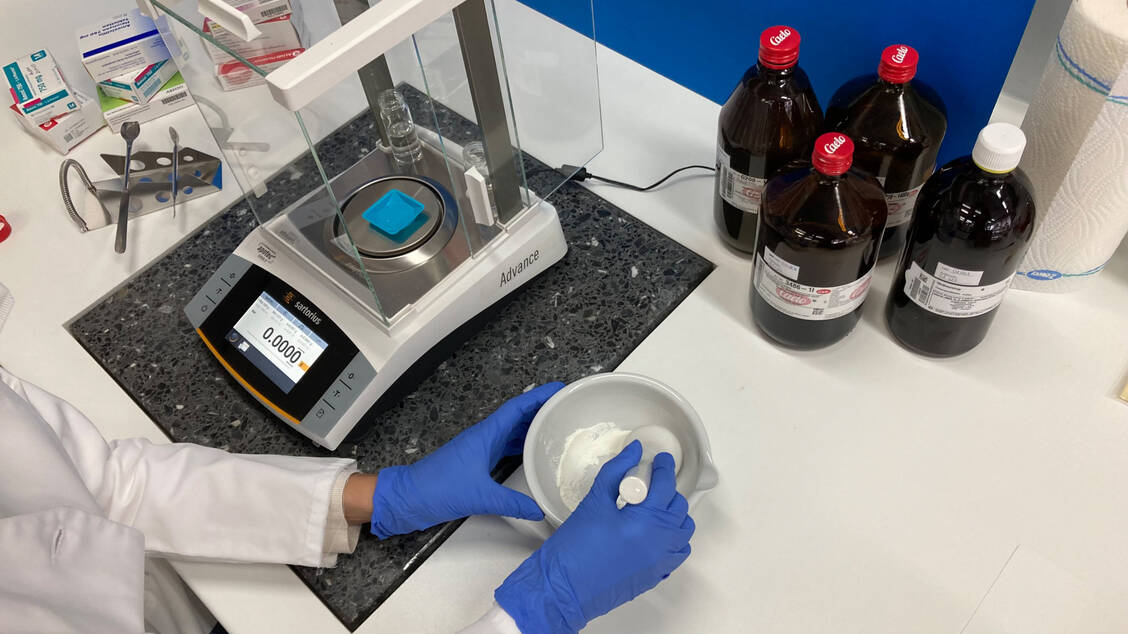

Vor jeder Rezeptur sei zu überlegen, welche Waage sich überhaupt eignet. Wirkstoffmengen unter einem Gramm sollten auf der Feinwaage gewogen werden, darüber komme die Rezepturwaage zum Einsatz. Bei Mengen unter 100 Milligramm verwies die Expertin auf die Verwendung von Rezepturkonzentraten. So banal es eigentlich klingt: Aber für die Mindesteinwaage empfehle es sich dringend, die Türe von Feinwaagen zu schließen, um Ungenauigkeiten durch Schwingungen möglichst auszuschalten. Dass dieser Hinweis gar nicht trivial ist, demonstrierte Barisch anhand eines Rechenbeispiels, das die Workshop-Teilnehmer selbst am Laptop errechnen konnten. »Sie wiegen 10-Mal genauer, wenn die Tür bei einer Feinwaage geschlossen ist«, war das eindrucksvolle Ergebnis.