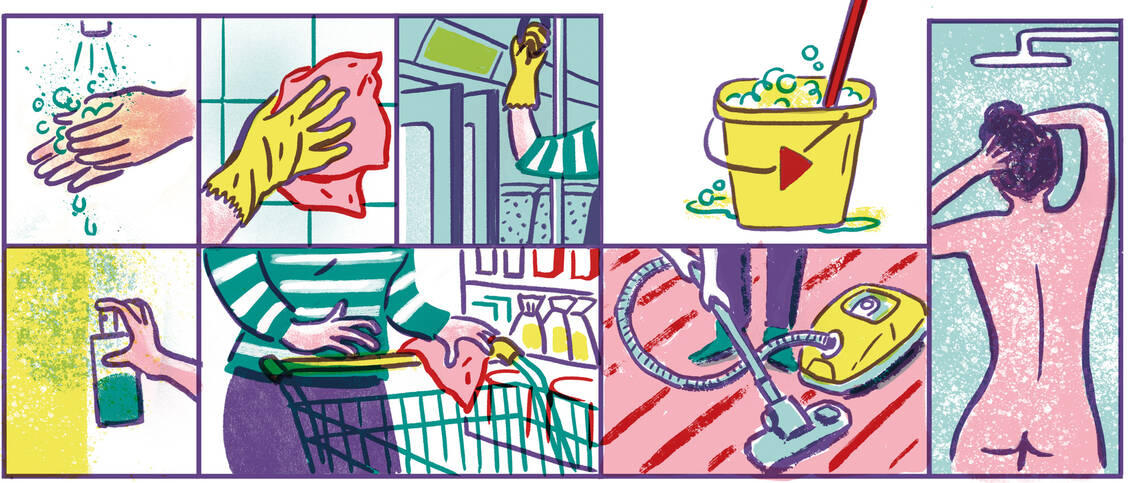

Kritisch wird es, wenn die Zwänge sich ausdehnen. Nun kommen neue Ängste und Befürchtungen hinzu, durch Kontakte und Übertragungen werden immer mehr Bereiche als verunreinigt angesehen. Die Zwangshandlungen müssen immer häufiger ausgeführt werden, und die Betroffenen geraten in einen Teufelskreis. Denn je öfter sie eine Zwangshandlung ausführen, umso stärker wird der Zwang, sie zu wiederholen. Das Gefühl, sich sicher fühlen zu können, stellt sich nur mit immer mehr Aufwand ein. Menschen mit diesem Zwang kommen mit Waschen und Putzen kaum noch hinterher, verbringen Stunden im Badezimmer oder damit, die Wohnung zu reinigen. Die Kosten für Wasser, Strom und Reinigungsmittel steigen kontinuierlich. Angehörige, die im gleichen Haushalt leben, werden in die Zwangsrituale eingebunden. Sie dürfen dann beispielsweise nur noch bestimmte Teile der Wohnung betreten oder müssen sich ebenfalls aufwendigen Reinigungsritualen unterziehen, wenn sie nach Hause kommen.