Weitere Angebote der PZ

© 2025 Avoxa - Mediengruppe Deutscher Apotheker GmbH

Die ganze Welt sucht den Corona-Impfstoff |

|  | Theo Dingermann |

|

11.12.2020 16:00 Uhr |

SARS-CoV-2 hält die Welt in Atem. Nur ein wirksamer Impfstoff kann die Pandemie beenden. Einen solchen zu entwickeln, ist eine globale Herausforderung. / Foto: Adobe Stock/denisismagilov

Es war fast eine Randnotiz: Am 27. Januar 2020 meldeten die Agenturen, dass das Coronavirus Deutschland erreicht hat. »Ein Mann aus dem Landkreis Starnberg in Bayern hat sich infiziert«, erklärte ein Sprecher des Gesundheitsministeriums in München. »Er wurde isoliert, wird medizinisch versorgt und befindet sich klinisch in einem guten Zustand. Das Risiko für eine Ausbreitung des Virus in Deutschland ist aber nach wie vor gering.«

Was auf diese eher lapidare Nachricht folgen sollte, zeigt sich heute in einer Dramatik, die nur Fantasten verharmlosen können. Die New York Times berichtet in ihrem sehr sorgfältig geführten Covid-19-Tracker, dass bislang mehr als 67 Millionen Menschen weltweit an der durch das neuartige Coronavirus verursachten Krankheit Covid-19 erkrankt und knapp 1,6 Million Patienten an oder mit dieser Erkrankung verstorben sind. Tatsächlich hätte die Welt noch viele Todesopfer mehr zu beklagen, hätten nicht einige Länder mehr oder weniger konsequent auf die Warnungen von Epidemiologen gehört, die immer wieder dringend nicht-pharmakologische Maßnahmen, darunter das Einhalten eines angemessenen Abstands zu anderen Menschen und das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes, einfordern. Pharmazeutische Interventionen waren zu Beginn der Pandemie keine Option, denn sie gab es zu der Zeit nicht. Und wenn wir ehrlich sind, gibt es sie heute immer noch nicht.

Letztlich läuft alles auf die Entwicklung eines schützenden Impfstoffs hinaus. Eine grausame Vorstellung, wenn man sich in Erinnerung ruft, wie viel Zeit die Entwicklung eines Impfstoffs in der Regel in Anspruch nimmt.

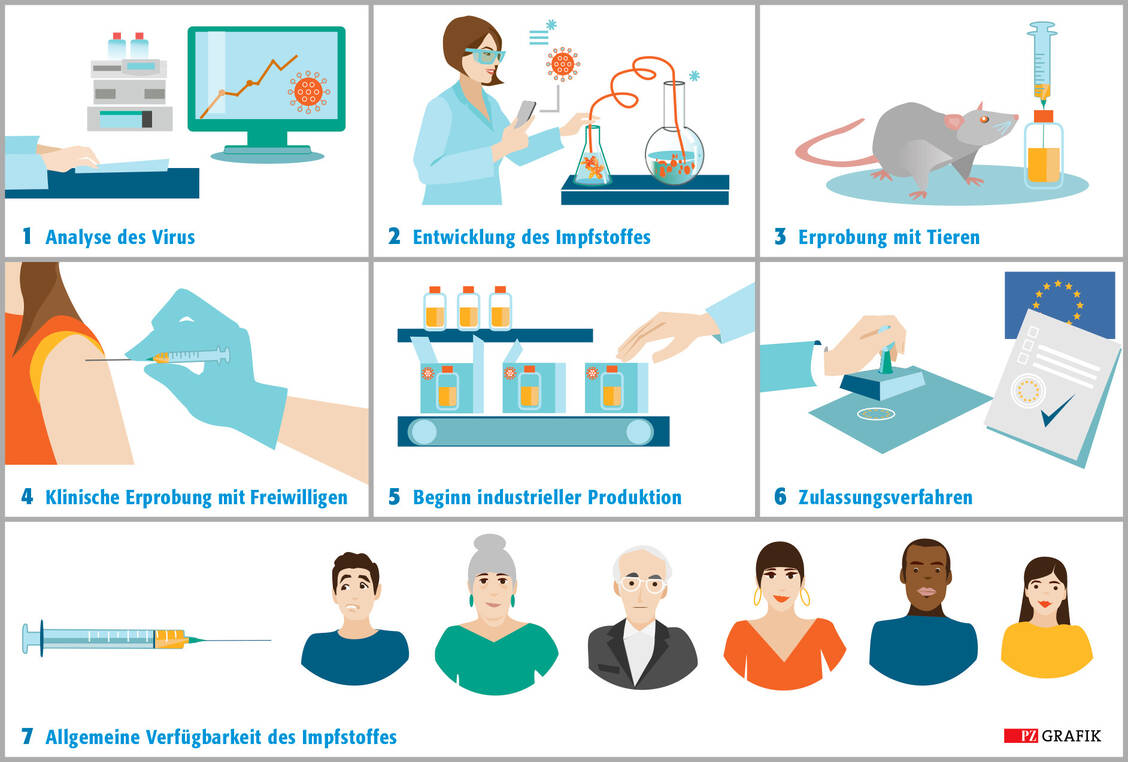

Die Grafik verdeutlicht den langen Prozess der Impfstoffentwicklung. Weil fast alle Grippe-Impfstoffe derzeit auf Hühnerei-Basis hergestellt werden, beginnt die industrielle Produktion schon vor dem eigentlichen Zulassungsverfahren. Neu entwickelte Technologien in Zusammenhang mit Covid-19-Vakzinen könnten der Impfstoffproduktion einen Schub verleihen. / Foto: Grafik: PZ

Oder sollte man besser sagen: In Anspruch nahm? Denn wie alles an diesem globalen Phänomen »Corona-Pandemie« ist auch die Impfstoffentwicklung in diesem Kontext mit nichts zu vergleichen, was man bisher kannte.

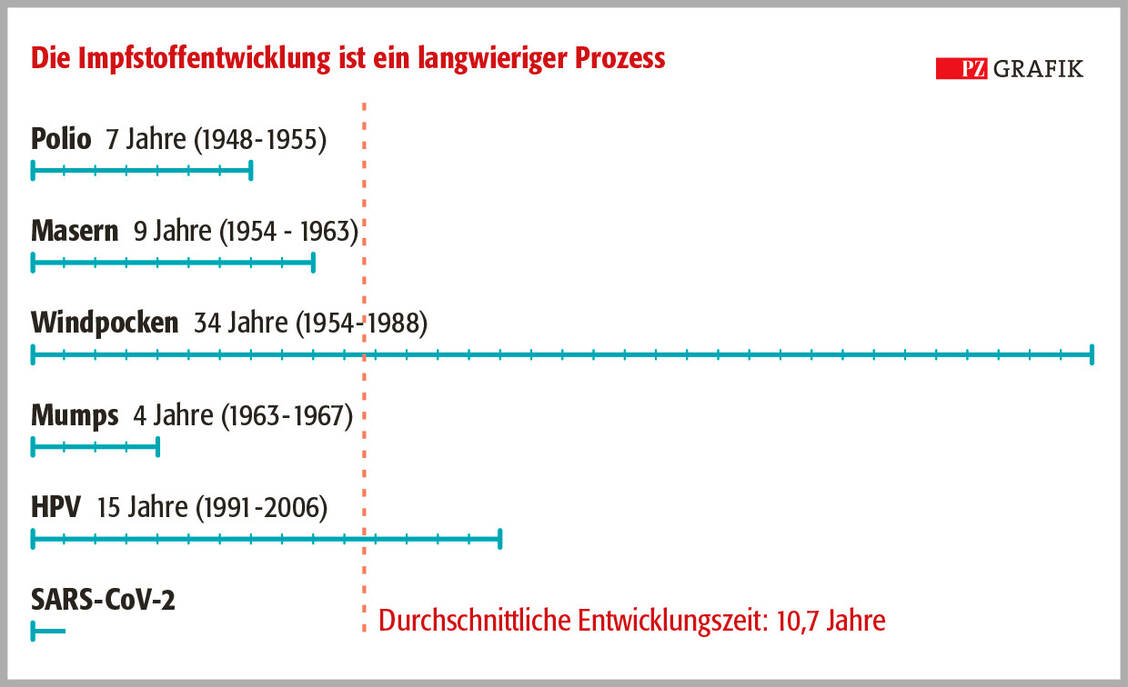

Bislang dauerte die Entwicklung eines Impfstoffs im Schnitt fast 11 Jahre, wie die große amerikanische Tageszeitung »The Washington Post« resümiert. Der Impfstoff gegen die Windpocken erforderte 34 Jahre Entwicklungszeit, bis er schließlich 1988 verfügbar wurde. Eher erreichte man das Ziel bei der Entwicklung des Mumps-Impfstoffs, der seit 1967 zur Verfügung steht. Und gegen HIV beispielsweise kann man trotz 36 Jahren intensiver Forschung nach wie vor nicht impfen.

Unterschiedliche Zeitspannen für die Impfstoffentwicklung: Noch nie wurde ein Impfstoff so schnell entwickelt wie der gegen Covid-19. Im Schnitt dauert dieser Prozess fast 11 Jahre. / Foto: Grafik: PZ

Bei der Suche nach einem Covid-19-Impfstoff soll alles schneller gehen – viel schneller, um es genauer zu sagen. Mitte Februar verkündete der Chef der Weltgesundheitsorganisation WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, als Ergebnis einer in Genf organisierten Konferenz, dass sich 400 Experten vorgenommen hatten, die Suche nach einem Impfstoff zu beschleunigen.

Zu dem Zeitpunkt wurde bereits in vielen Ländern an der Entwicklung eines Impfstoffes gegen das neuartige Coronavirus SARS-CoV-2 gearbeitet. Und die Optimistischsten unter den Experten wagten bereits erste Prognosen zur Verfügbarkeit einer ersten Vakzine. So äußerte sich damals der Virologe Professor Dr. Gerd Sutter von der Ludwig-Maximilians-Universität München: »Ich bin insgesamt sehr sicher, dass wir erste experimentelle Impfstoffe noch dieses Jahr sehen werden.« Allerdings relativierte er damals auch, dass es eine andere Sache sei, ob und wann ein solcher Impfstoff an Menschen getestet werden könnte. »Die Entwicklung eines Impfstoffs ist ein langwieriger, mühsamer Prozess, vor allem die Zulassung und die klinische Prüfung eines Kandidaten.«

Sieben Monate später war es dann tatsächlich soweit, dass Covid-19-Impfstoffe nicht nur am Menschen getestet wurden. Am 11. August gibt Russlands Präsident Wladimir Putin bekannt, dass seine Arzneimittelbehörde als erste weltweit einen Impfstoff gegen SARS-CoV-2 zugelassen habe. Dabei handelt es sich allerdings um eine »vorläufige Zulassungen«. Denn das komplette Testprogramm, das von neuen Impfstoffen gewöhnlich zu durchlaufen ist, bevor Zulassungsbehörden den Impfstoff als verkehrsfähig deklarieren, haben weder dieser noch fünf weitere dieser »Überflieger« aus Russland und China absolviert. Regulär zugelassen ist derzeit noch keiner dieser Impfstoffkandidaten.

Am 19. November listete der »Coronavirus Vaccine Tracker« der New York Times 38 Impfstoffkandidaten in der klinischen Phase I, 17 Impfstoffkandidaten in der Phase II, 12 Impfstoffkandidaten in der Phase III und 6 Impfstoffkandidaten mit der oben erwähnten vorläufigen Zulassung auf.

Alle Impfstoffkandidaten, die sich in klinischer Testung befinden, haben bislang demonstriert, dass sie in der Lage sind, sowohl eine SARS-CoV-2-spezifische Antikörperantwort als auch die so wichtige T-Zellantwort gegen das Virus zu induzieren. Von keinem der oben genannten Impfstoffkandidaten aus Russland und China war jedoch bis Mitte November gemeldet worden, dass er in der Lage sei, auch einen effektiven Infektionsschutz gegen SARS-CoV-2 zu vermitteln. Das ist jedoch der Lackmus-Test, den jeder Impfstoff zu bestehen hat, bevor ihm in einem regulären Verfahren westlicher Zulassungsbehörden die Marktfähigkeit zugesprochen wird.

Alles ist ungewöhnlich an dem Wettlauf um einen Covid-19-Impfstoff, dessen Zeuge jeder, der interessiert ist, seit Ausbruch der Pandemie werden kann. Im Wesentlichen werden in naher Zukunft vier verschiedene Impfstofftypen für den Schutz der Bevölkerung gegen SARS-CoV-2 zur Verfügung stehen.

Der erste Typ ist vom Prinzip her bekannt. Ein inaktiviertes SARS-CoV-2 dient dabei als Impfantigen. Ein solches Konzept ist von den Impfstoffen gegen Typhus, gegen Keuchhusten, gegen die Kinderlähmung und gegen eine Hepatitis A bekannt.

Zur Herstellung des Impfantigens werden große Mengen Viren gezüchtet, um sie dann nach der Ernte zu inaktivieren. Dazu werden die Viren entweder bestrahlt und/oder mit Chemikalien behandelt. Durch beide Verfahren werden wichtige Proteine des Virus so modifiziert, dass die biologische Funktion verloren geht. Allerdings behalten die viralen Proteine bei diesen Behandlungen die Strukturcharakteristika, die das Immunsystem erkennt, um gegen diese Fremdproteine sehr effizient Antikörper und spezifische T-Zellen zu entwickeln.

Das Impfstoffkonzept ist weit erprobt, was zweifelsohne von Vorteil ist. Da wundert es auch nicht, dass in den frühen Tierversuchen auch schnell Erfolge gemeldet wurden. Nicht nur induzierten diese Impfstoffe in Affen eine starke Immunantwort. Die Impfstoffe schützten die Affen auch vor einer experimentell provozierten Infektion mit dem Virus. In erster Linie entwickeln chinesische Firmen (wie Sinovac oder Sinopharm) Impfstoffe dieses Typs.

Ein zweites bewährtes Konzept zur Herstellung von Impfstoffen ist die Aufreinigung viraler Proteine, von denen man annehmen kann, dass dieses Protein eine schützende Immunantwort induziert. Ein Vertreter dieses Impfstofftyps wird von den beiden Pharmariesen Sanofi und GlaxoSmithKline (GSK) gemeinsam entwickelt.

Auch dieses Prinzip ist nicht neu und bekannt von den Influenza-, den Hepatitis-B- und den Impfstoffen gegen das humane Papillomavirus (HPV). Die Covid-19-Impfstoffe dieses Typs enthalten gentechnisch hergestellte Antigene, ganz ähnlich wie die Hepatitis-B- und die HPV-Impfstoffe. Das macht sie besonders sicher, denn man muss das Antigen, bei dem es sich immer um das S-Protein auf der Virus-Oberfläche handelt, nicht aus den Viren isolieren. Allerdings werden wahrscheinlich alle diese Impfstoffe ein Adjuvanz, also einen Impfverstärker, enthalten, da sie ansonsten wahrscheinlich zu schwach wirksam sein werden.

Ein neuer Impfstofftyp sind die sogenannten Vektor-Impfstoffe. Diese enthalten als Antigen kein Protein. Stattdessen wird dabei die Bauanleitung für das Antigen in Form des biologischen Bauplans, der DNA, in die Zellen eingeschleust.

Bei diesem »Transportprozess« in die Zellen bedient man sich an dem Prinzip des »trojanischen Pferdes«: Im Falle der Vektor-Impfstoffe wird das Einschleusen in die Zellen durch harmlose Viren erledigt, die Zellen zwar noch sehr effizient infizieren, sich in den Zellen aber nicht mehr vermehren können. Da in das Genom der Vektor-Viren ein kleiner Teil des SARS-CoV-2-Genoms eingebaut wurde, kann diese Information dann in den Zellen in Protein, also in das eigentliche Antigen, übersetzt werden. Dabei handelt es sich wiederum um das S-Protein von SARS-CoV-2.

Hierzulande gibt es noch keinen Impfstoff, der nach diesem Prinzip hergestellt wurde. Allerdings sind mit einem Ebola-Impfstoff und einem Impfstoff gegen das Dengue-Fieber bereits zwei Impfstoffe dieses Typs zugelassen. Den Covid-19-Vektor-Impfstoff AZD1222, basierend auf einem Schnupfenvirus, das normalerweise Schimpansen befällt, hat der britisch-schwedische Konzern Astra-Zeneca in Zusammenarbeit mit der Universität Oxford entwickelt. Eine Schutzwirkung vor Covid-19 von bis zu 90 Prozent seien möglich, vermeldet das Unternehmen.

Gegenüber den beiden ersten Impfstoffkonzepten mit inaktivierten Viren beziehungsweise Proteinen bietet die Vektor-Technologie einen wichtigen immunologischen Vorteil. Da das Antigen in den Zellen des Geimpften hergestellt und nicht von außen zugeführt wird, wird eine besonders effektive Art der zellulären Immunabwehr aktiviert. Es werden nämlich »zytotoxische T-Zellen« hergestellt, die, wie der Name schon anklingen lässt, infizierte Zellen angreifen und abtöten.

Der vierte Impfstofftyp ist der innovativste unter den Impfstoffkandidaten gegen SARS-CoV-2. Dabei wird Messenger-RNA (mRNA), die in Lipid-Nanopartikeln eingebettet wurde, in den Muskel des Impflings injiziert. Wird diese mRNA von Zellen aufgenommen, findet sie sehr schnell den Weg zu den Ribosomen, wo sie zu dem eigentlichen Antigen (wiederum das virale S-Protein) umgeschrieben wird.

Dass das geht, haben zunächst auch Experten für unwahrscheinlich gehalten. Mittlerweile gibt es jedoch keine Zweifel mehr. Alle Studien an Tieren und am Menschen haben gezeigt, dass nach der Injektion einer Dosis mRNA sehr schnell große Mengen Antikörper synthetisiert werden. Und da auch in diesem Fall das Antigen von den Zellen des Impflings selbst hergestellt wird, kann man auch bei den RNA-Impfstoffen, ähnlich wie bei den Vektor-Impfstoffen, die Bildung von zytotoxischen T-Zellen beobachten.

Bislang stehen drei mRNA-basierte Impfstoffe kurz vor der Zulassung in Europa, eventuell könnten sie noch dieses Jahr in Deutschland auf den Markt kommen: die Vakzine BNT162b2 des Mainzer Unternehmens Biontech in Kooperation mit Pfizer, CVnCoV des Tübinger Unternehmens Curevac und Modernas Kandidat mRNA-1273. Die Firmen melden eine Wirksamkeit von rund 90 Prozent, mit der diese Impfstoffe vor der Erkrankung schützen.

Während die letzten beiden Impfstoffkandidaten vermutlich in der Standardkühlkette für Impfstoffe transportiert werden können, braucht der Kandidat aus Mainz Niedrigst-Temperaturen von -70°C. Biontech teilt mit, dass in Impfzentren geöffnete (Transport-) Thermoboxen (minus 70 °C) den Impfstoff für bis zu 30 Tage stabil halten, wenn die Behälter alle fünf Tage mit Eis aufgefüllt werden. Die Box sollte nur zweimal täglich geöffnet werden. Das Auftauen dauere etwa 30 Minuten. Im Kühlschrank bei 2 bis 8 °C sei das Präparat vor der Zubereitung bis zu fünf Tage haltbar. Der Impfstoff muss mit isotoner Kochsalzlösung verdünnt werden. Jede Ampulle enthält dann fünf Impfdosen a 0,3 ml. Arbeiten unter Laminar-Air-Flow ist nicht nötig. Danach muss der Impfstoff innerhalb von sechs Stunden verimpft werden. Zur Applikation braucht der Impfstoff Raumtemperatur.

Nicht nur wegen der teils extremen Anforderungen an Transport und Lagerung gehen die neuen Impfstoffe an dem klassischen Verteilungsweg für Arzneimittel, den öffentlichen Apotheken, vorbei. Und auch in Arztpraxen werden die Impfstoffe nicht verimpft werden. Vielmehr wird man sich mit den Pandemie-Impfstoffen zum Schutz vor Covid-19 in Impfzentren nach einem strengen Prioritätsschlüssel impfen lassen müssen. Die Organisation dieser Zentren läuft derzeit.

Corona-Impfstoffe werden anfangs ein knappes Gut sein. Aus diesem Grund müssen nicht nur Antworten auf Fragen zur Verfügbarkeit, sondern auch auf Fragen der Ethik und der Verteilungsgerechtigkeit gefunden werden, bevor man Bürgerinnen und Bürger auffordert, sich doch bitte impfen zu lassen.

Bislang stehen drei mRNA-basierte Impfstoffe kurz vor der Zulassung in Europa: die Vakzine des Mainzer Unternehmens Biontech in Kooperation mit Pfizer, die des Tübinger Unternehmens Curevac und der Kandidat des US-Unternehmens Moderna. Möglicherweise kommen sie noch dieses Jahr auf den deutschen Markt. / Foto: Getty Images/Javier Zayas

Die Ständige Impfkommission (STIKO), der Deutsche Ethikrat und die Wissenschaftsakademie Leopoldina erstellten ein gemeinsames Konzeptpapier vor, in dem der Schlüssel festgelegt wurde, nach dem die Bevölkerung geimpft werden soll.

Mit höchster Priorität sollen diejenigen geimpft werden, die aufgrund ihres Alters und/oder aufgrund von Begleiterkrankungen ein besonders hohes Risiko besitzen, schwer zu erkranken oder gar an der Krankheit zu versterben. Danach sollen diejenigen geimpft werden, die sich aufgrund ihrer beruflichen Tätigkeit besonders leicht anstecken können (wie Ärzte und Pfleger in Krankenhäusern). Die dritte Gruppe umfasst die Personen, die vulnerable Personen anstecken könnten, also Pflege- und Betreuungspersonal in Wohnheimen für Ältere). Und schließlich sind die an der Reihe, die staatliche Funktionen und das öffentliche Leben aufrechterhalten müssen wie Polizisten und Beschäftigte bei der Feuerwehr.

Allerdings stellt sich die Verteilungsfrage nicht nur national. Wer verantwortungsvoll denkt, muss sich fragen, wie der knappe Impfstoff auf der ganzen Welt gerecht verteilt werden kann.

Wir, die wir in einem reichen Land mit einem funktionierenden Gesundheitssystem leben, befinden uns mit Blick auf den Impfstoff in einer grundlegend privilegierten Lage verglichen mit den Bewohnern armer Länder, deren Leben es aber ebenso zu schützen gilt. Daher haben wir es jetzt mit einer klassischen Situation der Knappheit zu tun, die zwingt, darüber nachzudenken, wie sich ein knappes Gut global gerecht verteilen lässt und wer zuerst geimpft wird. Denn den Impfstoff, ist er denn mal zugelassen, wird es auch in absehbarer Zeit nicht in ausreichenden Mengen geben, um die ganze Welt sofort zu impfen, da die Produktionskapazitäten nicht ausreichen.

So müssen die Werte identifiziert werden, auf die es bei diesem besonderen Problem der Verteilungsgerechtigkeit global ankommt. Experten nennen hier vornehmlich drei Werte:

Zudem ist zu berücksichtigen, dass der Schaden, der durch SARS-CoV-2 und Covid-19 angerichtet werden kann, auch unterschiedlich sein kann.

Die Suche nach einer weltweiten gerechten Verteilung muss durch die Prinzipien der Ethik geleitet werden. Das ist leichter gesagt als getan, denn Menschen in Krisensituationen denken nicht immer ethisch. Daher ist es so wichtig, sehr schnell ethische Kriterien zu benennen, damit Gesellschaften und Staaten abwägen können.

Ein solcher Abwägungsprozess erfolgt gerade auf der ganzen Welt. Überall wird derzeit nach Orientierungen in der Impfstoffverteilung gefragt. Endgültige Lösungen sind jedoch noch nicht gefunden.

Coronaviren lösten bereits 2002 eine Pandemie aus: SARS. Ende 2019 ist in der ostchinesischen Millionenstadt Wuhan eine weitere Variante aufgetreten: SARS-CoV-2, der Auslöser der neuen Lungenerkrankung Covid-19. Eine Übersicht über unsere Berichterstattung finden Sie auf der Themenseite Coronaviren.