Weitere Angebote der PZ

© 2025 Avoxa - Mediengruppe Deutscher Apotheker GmbH

Die Krankheit erklären |

|  | Barbara Döring |

|

03.10.2023 14:55 Uhr |

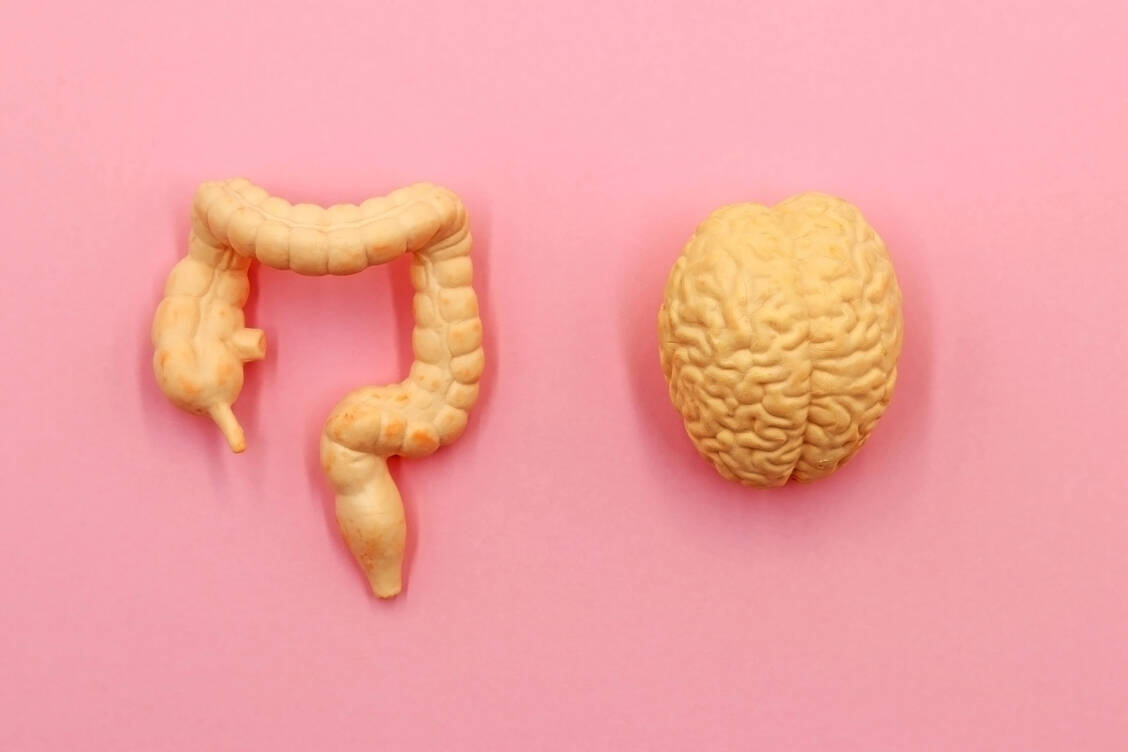

Bei funktionellen Magen-Darm-Beschwerden ist die Kommunikation zwischen Bauchorganen und Gehirn gestört. / Foto: Adobe Stock/TopMicrobialStock

Funktionelle Beschwerden des Verdauungstraktes sind häufig. In Deutschland sind 10 bis 20 Prozent der Menschen von einem Reizmagen und/oder einem Reizdarm betroffen. »Die Beschwerden kommen und gehen, und häufig lässt sich kein klarer Grund festmachen«, sagte Professor Dr. Joachim Labenz vom Diakonie Klinikum Jung-Stilling in Siegen. Manchmal gehen die Symptome ineinander über, sodass die Patienten mal mehr Reizmagensymptome, dann wieder mehr Reizdarmsymptome haben. Die Pathophysiologie sei ausgesprochen komplex und nicht vollständig verstanden. »Es ist schwierig, die Krankheit korrekt zu diagnostizieren, und die Ausschlussdiagnose ist dem Patienten schwer zu vermitteln«, so der Facharzt für Innere Medizin und Gastroenterologie.

Oft wird den Patienten nach der Diagnostik gesagt, es sei alles in Ordnung, obwohl die Beschwerden ja da seien, sagte der Referent. Es sei wichtig, dem Patienten zu vermitteln, warum er die Beschwerden hat, obwohl alle Befunde unauffällig sind. Aufgrund der komplexen Pathophysiologie wird das Krankheitsbild nicht mehr nur auf den Magen-Darm-Bereich fokussiert. International ist inzwischen von »Disorders of Gut-Brain Interaction« (DGBI) die Rede. »Der Begriff macht klar, dass das Problem im Magen-Darm-Bereich mit dem Gehirn zusammenhängt und die Interaktion von Darmhirn und Bauchhirn nicht richtig funktioniert«, führte Labenz aus.

Die Krankheit entsteht im Darm oder im Magen, aber die Verarbeitung findet im Kopf statt. Verschiedene Faktoren spielen dabei eine Rolle: die Ernährung, eine gestörte Darmbarriere (Leaky-Gut), eine Überempfindlichkeit des Nervensystems, eine viszerale Hypersensitivität, ein verändertes Mikrobiom sowie die psychologische Bewertung des Problems. Im Einzelfall ließe sich jedoch meist nicht genau sagen, welche der Pathomechanismen vorliegen, sodass eine Multitarget-Therapie sinnvoll ist, erläuterte der Gastroenterologe.

Voraussetzung für die Diagnose einer funktionellen Magen-Darm-Erkrankung ist, dass sie über drei Monate besteht. Wenn keine Alarmsymptome vorhanden sind, könne eine versuchsweise Behandlung vorgenommen werden, jedoch nicht länger als acht Wochen. Spätestens dann sollte eine genaue Abklärung erfolgen. Dabei zeigt sich, ob – wie in seltenen Fällen – eine organische Erkrankung vorliegt, ob es sich um eine definierte Funktionsstörung wie eine Laktoseintoleranz handelt oder ob eine funktionelle Verdauungsstörung vorliegt. Dabei wird zwischen Reizmagen und Reizdarm unterschieden, je nachdem wo die Symptome lokalisiert sind.

»Ein Reizmagen beziehungsweise Reizmagensyndrom sollte auf jeden Fall nicht mehr als Gastritis bezeichnet werden«, betonte der Referent. Dies sei eine rein histologische Diagnose, die nichts mit Beschwerden zu tun hat. International ist von funktioneller Dyspepsie die Rede. In Deutschland werden vor allem die Begriffe Reizmagen oder Reizmagensyndrom verwendet. Für die Diagnose sei es wichtig, genau hinzuhören, welche der beiden Symptomgruppen der Patient hat: entweder Völlegefühl, vorzeitige Sättigung oder auch Übelkeit, die suggerieren, der Magen arbeite zu langsam, oder eher ein Brennen beziehungsweise Schmerzen. Diese Unterscheidung sei wichtig, da sie therapeutische Konsequenzen hat.

Für die Diagnose des Reizmagens sei es zunächst wichtig, organische Ursache und eine Helicobacter-Infektion auszuschließen. Alles, was die Beschwerden nicht erklärt, sei als Reizmagen zu werten. »Es ist eine verhältnismäßig einfache Diagnose, zu der man sich aber irgendwann entscheiden und sie dem Patienten erklären muss«, sagte Labenz. Dem Patienten zu vermitteln, was die Krankheit ausmacht, nannte er als wichtigste Maßnahme der Behandlung. Der Begriff der viszeralen Hypersensitivität, also eine Überempfindlichkeit des Verdauungssystems, die von der übergeordneten Instanz – dem Kopf – moduliert wird, wäre hier der beste und anschaulichste Ansatz. Labenz appellierte an die Apothekerschaft, dem Patienten den Zusammenhang zu kommunizieren.

Dass sich dies auf den Erfolg der Therapie auswirkt, zeigt eine Untersuchung bei Patienten mit Reizmagen, die entweder eine Medikation mit einem Antidepressivum erhielten oder denen die Interaktion von Magen und Gehirn erklärt wurde. Durch die Aufklärung waren die Therapieadhärenz und Symptomkontrolle besser und das Gefühl der Stigmatisierung geringer als bei jenen Patienten, denen nur das Medikament gegeben wurde. »Auf die Aufklärung bewusst zu verzichten, ist ein Kunstfehler«, mahnte Labenz.

Darüber hinaus sei die Therapie des Reizmagens immer eine versuchsweise Behandlung. Man wisse nicht, was im Einzelfall hilft, und es brauche oft eine längere Zeit, bis die Wirkung eines Arzneimittels oder einer Maßnahme eingetreten ist. Eine Therapie sollte deshalb nicht vor Ablauf von acht Wochen abgebrochen werden, aber immer befristet erfolgen, da sie die Symptome lindert, jedoch nicht die Ursache behebt. Patienten fragen oft nach einer Diät. Laut Labenz gibt es keine etablierten Magendiäten, aber von der Logik her empfehle es sich, eher häufiger kleine Mahlzeiten einzunehmen, statt seltener üppig zu essen; Unverträglichkeiten sollten berücksichtigt werden, Rohkost und Fette seien besser in Maßen zu genießen, da sie den Magen nur langsam verlassen.

Die Datenlage zu Protonenpumpenhemmern, die beim Reizmagen oft reflexartig – Off-Label – verordnet würden, liegt bei etwa 10 Prozent über Placebo, aber nur bei Patienten, die über Schmerz und Brennen klagen. In der Symptomgruppe mit Völlegefühl seien diese Wirkstoffe eher kontraproduktiv, erläuterte Labenz. Antidepressiva wie Sulpirid haben dagegen eine gute Datenlage. Die Evidenz von Prokinetika sei dagegen gering. Eine kürzlich erschienene Cochrane-Metanalyse belegt die Wirkung verschiedener pflanzlicher Präparate bei Reizmagen. Sehr gut untersucht sei eine Mischung aus Pfefferminz- und Kümmelöl (Carmenthin®). Dabei nimmt die Symptomlinderung über die Dauer der Einnahme zu, auch noch nach zwölf Monaten. Ist der Patient mit der Therapie zufrieden, sei es deshalb möglich, diese über die empfohlenen acht Wochen hinaus zu verlängern, so Labenz.

Auch bei der Diagnose Reizdarm gilt, dass die Beschwerden über mindestens drei Monate bestehen. Stuhlgangveränderungen können, müssen aber nicht auftreten. Voraussetzung ist, dass die Patienten einen Leidensdruck verspüren und keine anderen Ursachen für die Beschwerden gefunden werden. »Der Darm hat wenig Worte, seine Sprache sind Diarrhoe, Obstipation, Blähungen und Flatulenz – allein oder in Kombination«, verdeutlichte Labenz. Der Patient sollte gefragt werden, welches dieser Symptome ihn am stärksten belastet, um das Leitsymptom zu finden. Die Fachgesellschaft bietet einen Algorithmus zur Diagnose, bei der eine gynäkologische Untersuchung obligat und eine Koloskopie fast immer erforderlich ist, zum Beispiel bei chronischem Durchfall oder mehrfach wässrigem Stuhl am Tag. In diesen Fällen liege in der Regel kein Reizdarm, sondern eine andere Problematik vor, die einer intensiven Abklärung bedarf. Zur Basisdiagnostik zählen eine Sonografie und Blut- und Stuhluntersuchungen.

Bei der Therapie des Reizdarms geht darum, akute Beschwerden zu lindern und die Darmgesundheit insgesamt wiederherzustellen. Dabei spielen die Ernährung sowie die Beeinflussung des Mikrobioms und der Psyche eine Rolle. Wichtig sei auch hier, dass die Patienten die Krankheit verstehen und zu ihrem Manager werden, betonte der Experte. Dafür wäre eine empathische Beziehung zum Arzt oder Apotheker entscheidend. Hilfreich sei, persönliche Symptomtrigger herauszufinden wie Nahrungsmittel, am besten mit einem Tagebuch. Zudem sei ein Therapieversuch mit Probiotika oder Phytotherapeutika sinnvoll und bei Durchfall oder Verstopfung die symptomatische Behandlung.

Das Problem bei der Behandlung sei, dass die Therapie eines Symptoms ein anderes Symptom verschlechtern kann, etwa wenn sich Durchfall und Verstopfung abwechseln. »Was wir brauchen, ist ein Multi-Target-Ansatz, der an der Grundproblematik ansetzt und nicht an einzelnen Symptomen«, führte Labenz aus. Diesem Anspruch würden sowohl Ernährung, Psychotherapie, Probiotika als auch Phytotherapeutika gerecht. Als diätetische Maße sei die Low-Fodmap-Ernährung gut etabliert, bei der bestimmte blähende Kohlenhydrate eliminiert werden. Die Low-Fodmap-Diät sei jedoch kompliziert umzusetzen und bedürfe einer Ernährungsberatung. Wichtig zu wissen: Alle Patienten vermuten, dass ihre Beschwerden mit der Ernährung zusammenhängen. Denn sobald etwas gegessen wird, kommt der Magen-Darm-Trakt in Bewegung und kann Beschwerden auslösen, unabhängig davon, was gegessen wurde. Bei Verdacht auf eine Unverträglichkeit könnte eine Eliminationsdiät probiert werden, aber nicht länger als 14 Tage, rät Labenz.

Eine Mikrobiom-Modulation sollte spezifisch erfolgen und ein Probiotikum gewählt werden, zudem es eine entsprechende Studienlage gibt. Labenz betonte, dass auch Phytotherapeutika wie Pfefferminz- und Kümmelöl günstig auf das Mikrobiom wirken. Für Pfefferminzöl (Buscomint®, Digestopret®) seien die Ansatzpunkte bei Reizmagen und Reizdarm untersucht worden: Es entspannt die glatte Muskulatur, moduliert das Immunsystem, wirkt entzündungshemmend, beeinflusst das Mikrobiom und reguliert die Schmerzen im Bauchraum. Laut Labenz ist es damit ein klassischer Multi-Target-Ansatz. Kümmelöl wirkt ebenfalls auf das Mikrobiom, hat aber vor allem einen entblähenden Effekt. Entsprechend ist in der S3-Leitlinie zum Reizdarm Pfefferminzöl mit höchster Evidenz gegen Schmerz und Blähungen aufgeführt. /