Auch gut gemeinte und vermeintlich »gesunde Diäten« können zu einem Eisenmangel führen, wenn eisenreiche Lebensmittel zu kurz kommen. So enthalten Gemüse, Obst, Salat und Fisch zwar zahlreiche wertvolle Inhaltstoffe, aber weniger als 0,5 mg Eisen pro 100 g. Ein »Eisenhunger« kann die Folge sein, wenn überwiegend Lebensmittel verzehrt werden, die arm an Eisen sind. Durch gezielte Auswahl natürlicher, eisenreicher Lebensmittel lässt sich vorbeugen.

Was den Eisengehalt angeht, sind Linsen in der Ernährung so viel Wert wie ein Steak. Eine Portion gekochter Linsen à 200 bis 300 g enthalten mit 4 bis 5 mg Eisen etwa die gleiche Menge wie ein Steak (100 g). Auch andere Hülsenfrüchte wie gedünstete grüne Erbsen (2,5 mg) oder Kichererbsen (2,7 mg) stehen Linsen in nichts nach.

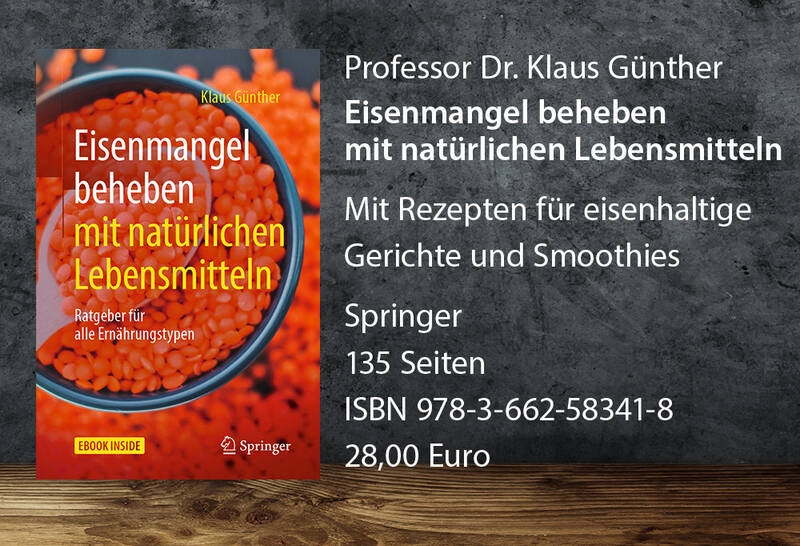

Besonders viel des Spurenelements pro 100 g Handelsware steckt zudem in Weizenkleie (16 mg), Amaranth (8 mg), Quinoa (7 mg) oder Schwarzwurzel (3,3 mg). Weitere Informationen für eine optimale Eisenversorgung bietet der Bonner Lebensmittelwissenschaftler Professor Dr. Klaus Günther auf der Website www.prof-dr-guenther.de.