Zutaten: 600 g Zucchini, 200 g Kartoffeln, 2 Zwiebeln, 750 ml Gemüsebrühe, Meersalz und Pfeffer aus der Mühle, 1 Msp. Currypulver, 60 g Ricotta Doppelrahmstufe, 25 g Pinienkerne, 20 ml Rapsöl, ½ Bund Petersilie

Zubereitung: Die Zucchini gründlich waschen und die Schale von einer Zucchini grob abraspeln und beiseite stellen. Die Kartoffeln schälen und mit den Zucchini und der Zwiebel in kleine Würfel schneiden. Alles zusammen in dem heißen Rapsöl andünsten und mit dem Currypulver, Salz und Pfeffer würzen.

Wenn das Gemüse etwas Farbe bekommen hat, die Gemüsebrühe auffüllen und alles 15 bis 20 Minuten köcheln lassen. In der Zwischenzeit die Pinienkerne in einer beschichteten Pfanne ohne Öl anrösten und abkühlen lassen und die Petersilie gut abspülen, trocken tupfen und klein schneiden.

Wenn die Kartoffeln weich gekocht sind, die Suppe mit einem Pürierstab cremig pürieren. Die beiseite gestellten Zucchiniraspeln, Petersilie und Pinienkerne unterrühren und nach Bedarf nochmal abschmecken. Nach dem Portionieren auf Tellern jeweils einen Teelöffel Ricotta auf die Suppe geben und eventuell mit einem Zweig Petersilie garnieren.

Tipp: Zucchini wirken Verdauungsstörungen entgegen und sind leicht harntreibend. Die Pinienkerne beim Anrösten immer in der Pfanne schwenken, da sie sehr leicht anbrennen. Ricotta enthält sehr wenig Laktose, jedoch viele Kalorien.

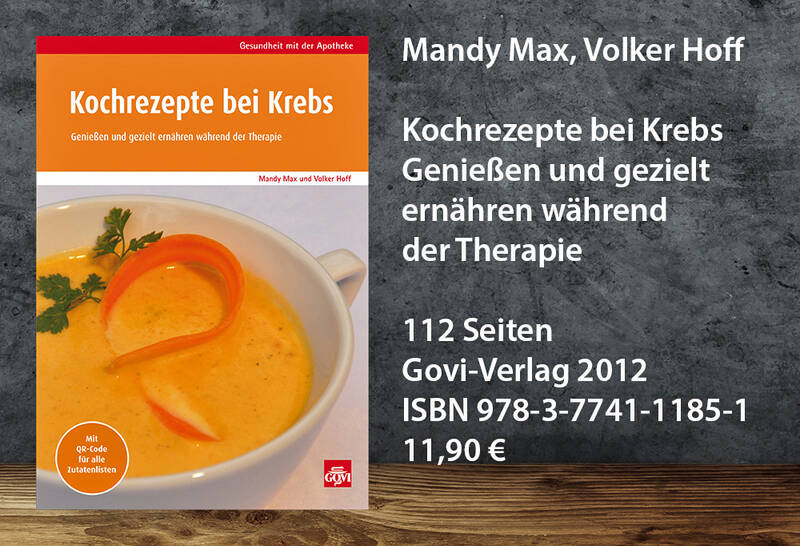

Quelle: Rezept aus »Kochrezepte bei Krebs«, Gesundheit mit der Apotheke, Mandy Max und Volker Hoff, Govi-Verlag