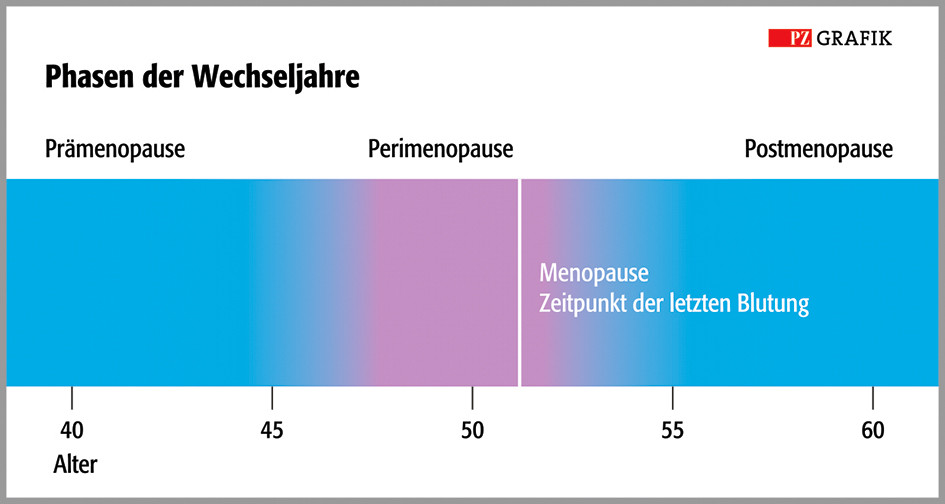

Was die Frequenz, die Dosis und die Darreichungsform betrifft, arbeitet Stute nach folgendem Kochrezept, wie sie es selbst nannte: »Die Therapiegestaltung richtet sich nach der Klimakteriumsphase, in der sich die Frau befindet. Deshalb wird die Frau in der Perimenopause weniger Estrogen brauchen, weil die Eierstöcke noch mitarbeiten. Je seltener die Periode, desto weniger tun sie das jedoch. Nach der Menopause arbeiten sie nicht mehr mit. So lässt sich grob abschätzen, welche Dosis an Estrogen man wählt, wie viele Hübe eines Estrogengels man beispielsweise also nimmt.« In der Phase bis zur Menopause würden sich deshalb Gynäkologen meist für eine sequenzielle Therapie entscheiden, bei der jeden Tag Estrogen und nur in der zweiten Zyklushälfte das Gelbkörperhormon verabreicht wird. Nach der Menopause therapiere man meist kontinuierlich kombiniert weiter, indem jeden Tag Estrogene und Gestagen zugeführt werden, so Stute.