Weitere Angebote der PZ

© 2025 Avoxa - Mediengruppe Deutscher Apotheker GmbH

Heimweh verboten |

|  | Angela Kalisch |

|

25.11.2020 16:00 Uhr |

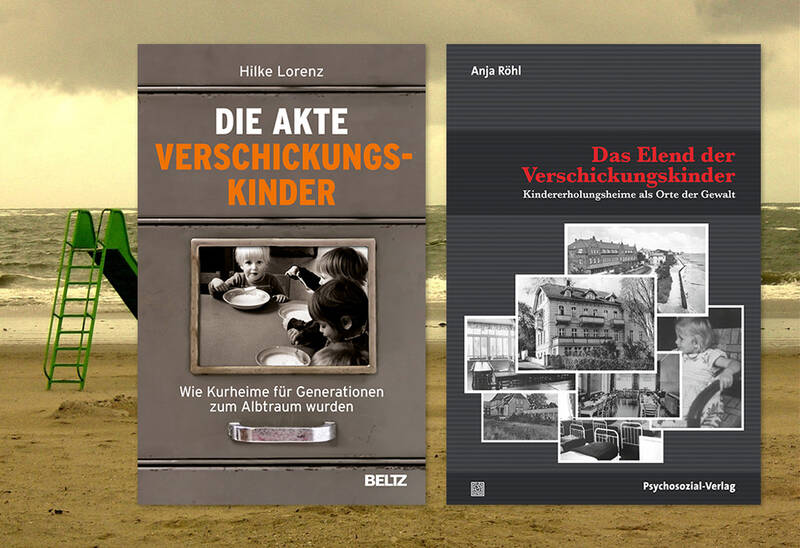

Noch bis Anfang der 1980er-Jahre wurden Kinder alleine in Erholungskuren verschickt. Bei vielen Betroffenen hat das Spuren hinterlassen. / Foto: Photocase/bungo

Sie galten als unterernährt oder übergewichtig, litten an chronischen Erkrankungen wie Asthma oder sollten sich einfach mal erholen: Mutmaßlich Millionen von Kindern im Grundschulalter und jünger wurden von Mitte der 1950er- bis Anfang der 1980er-Jahre in Erholungskuren verschickt, zumeist für sechs Wochen und vor allem ganz allein. Die frische Luft an Nord- und Ostsee oder in den Bergen sollte ihnen guttun. Doch stattdessen erlebten viele Kinder in den Kurheimen eine verstörende, teils traumatisierende Zeit.

Dieses Kapitel in der Geschichte der jungen Bundesrepublik war jahrzehntelang kaum bekannt. Zwar gab es schon vereinzelt Foren und Presseberichte, die breite Öffentlichkeit nahm davon aber noch wenig Notiz. Das änderte sich vor etwa einem Jahr mit Gründung der Initiative der Verschickungskinder, die sich untereinander vernetzt haben und sich mithilfe von Experten in der Aufarbeitung des Erlebten engagieren. Ein ergänzendes Angebot gibt es seit Kurzem zudem durch die Arbeitsgemeinschaft Verschickungskind.

Am 21. November fand der zweite Kongress der Initiative statt – aus Infektionsschutzgründen nicht wie geplant auf der Insel Borkum, sondern online. Herzstück der Initiative ist die Website. Hier tauschen sich Betroffene aus, erzählen von ihren Erfahrungen und recherchieren gemeinsam zu den Hintergründen der Verschickungsindustrie. Denn dass es sich nicht um bedauerliche Einzelfälle, sondern um eine systematische Unternehmung handelte, wird beim Lesen der Einträge auf der Website schnell deutlich. Fast 2000 Berichte von ehemaligen Verschickungskindern sind dort bereits zusammengekommen.

Es sind erschütternde Erinnerungen, die die Betroffenen dort schildern. In den Kurheimen, egal ob am Meer oder im Schwarzwald, herrschte demnach ein strenger, gefühlskalter Umgang mit den Kindern. Beschämung, Demütigung und Schuldgefühle prägten den Alltag. Die Kinder waren dem schutzlos ausgeliefert, da in den Heimen ein strenges Kontaktverbot nach außen galt. Besuche und Telefonate waren nicht gestattet, um das Heimweh nicht zu verstärken, wie es hieß. Die einzige Kommunikation zu den Eltern fand über Briefe statt, doch auch diese wurden zensiert, damit nur positive Nachrichten nach Hause berichtet wurden.

Betrieben wurden die Heime zumeist von Krankenkassen, Wohlfahrtsverbänden, christlichen und privaten Trägern. Warum so viele zumeist völlig gesunde Kinder auf ärztliche Veranlassung hin in Erholungskuren verschickt wurden, ist noch nicht ausreichend erforscht. Doch mit dem Projekt »Verschickungskinder« wollen die Betroffenen das jetzt ändern. Für viele von ihnen ist es schmerzlich und belastend, wieder mit den Jahrzehnte zurückliegenden und meist verdrängten Ereignissen der Kindheit konfrontiert zu werden. Die »Initiative Verschickungskinder« organisiert deshalb auch Unterstützung zur Selbsthilfe in Regionalgruppen. PTA-Forum sprach mit den beiden bayrischen Landeskoordinatorinnen Ingrid Runde und Sabine Zeis.

PTA-Forum: Die Verschickungen liegen schon 50, manchmal 60 Jahre zurück. Warum wird das Thema erst jetzt aufgearbeitet?

Runde: Das wurde praktisch erst durch das Internet möglich. Es gab auch vorher schon Berichte zu dem Thema, aber nur sehr vereinzelt. Dass man sich jetzt online austauschen kann, hat die Sache richtig angeschoben.

Zeis: Die Rolle des Internets darf man da wirklich nicht unterschätzen. Dadurch wurde erst sichtbar, dass es sich um ein Massenphänomen handelt. Dass es ein Teil unserer gemeinsamen Geschichte ist, wird jetzt erst wahrnehmbar.

PTA-Forum: Haben die Eltern sich damals nicht beschwert?

Runde: Ich denke, als Kind wollte man den Eltern gar nicht so gerne alles erzählen, hat diesen Teil des Erlebten, der ja auch oft beschämend war, lieber für sich abgekapselt und versucht, die Erinnerung daran zu löschen. Da wurde viel Vertrauen zerstört, auch in der Beziehung zu den eigenen Eltern. Im Kurheim hatten die Kinder außerdem ja auch gelernt, negative Dinge nicht auf ihren Postkarten zu schreiben oder zu berichten, weil das die Eltern sehr traurig machen würde.

Zeis: Es gab auch einige Eltern, die versucht haben, sich zu beschweren, mit wenig Erfolg. Das hat seitens der Heime gut funktioniert, die Ereignisse zu verharmlosen. Und dann darf man auch nicht vergessen, dass Eltern die Erzählungen der Kinder nicht immer ernst genommen haben. Gegen Autoritäten hat sich damals kaum jemand zur Wehr gesetzt, das wurde größtenteils akzeptiert. Auch zuhause gehörte die schwarze Pädagogik durchaus noch zum Alltag.

PTA-Forum: Was in den Kurheimen unter Erziehung verstanden wurde, liest sich aber doch äußerst entsetzlich: Essensentzug und Essenszwang bis zum Erbrechen, nächtliches Toilettenverbot, Demütigung von Bettnässern vor der ganzen Gruppe, Isolationsstrafen – um nur einige Beispiele zu nennen. Schon von ganz kleinen Kindern wurde offensichtlich erwartet, körperliche und seelische Bedürfnisse komplett unter Kontrolle zu haben. Die Kinder sollten in jeder Hinsicht abgehärtet werden.

Zeis: Daran wird ganz deutlich, wie sehr die Ausbildung des Personals noch von der NS-Ideologie geprägt war.

PTA-Forum: Auch in den 1960er-, 70er-Jahren noch?

Zeis: Das wurde noch lange von Generation zu Generation weitergereicht. 1964 erschien in zweiter Auflage ein Leitfaden zur Arbeit mit den Kindern in Erholungsheimen und Heilstätten, ein Standardwerk für Kinderärzte, darin werden diese Methoden und Strafen ausdrücklich empfohlen. Man braucht starke Nerven, um das zu lesen. (1)

PTA-Forum: Ist bekannt, ob die Entsendeärzte oder Krankenkassen über die Zustände in den Heimen Bescheid wussten? Oder gab es eine andere Form der Kontrolle der Kurheime?

Runde: Na ja, man hat ja gesehen, wie lange es gedauert hat oder heute immer noch dauert, bis die Altenheime systematisch kontrolliert werden.

Zeis: Richtig, das kann man gut vergleichen. In den Altenheimen ist es bis heute so, dass Kontrollen erst greifen, wenn etwas richtig Dramatisches passiert ist. Sowohl Kinder als auch pflegebedürftige ältere Menschen brauchen ja eine qualifizierte Betreuung.

PTA-Forum: Aber die Eltern haben doch damals gedacht, dass sie ihren Kindern etwas Gutes tun, das Ziel war ein erholsamer Aufenthalt. Warum wurden die Kinder so lieblos behandelt?

Runde: Ich denke, dass in den Heimen das Personal völlig überfordert war. Wenn man sich vorstellt, da kommt wieder ein ganzer Zug mit verängstigten Kleinkindern an, für die schon die Fahrt ein weiter Weg ins Ungewisse war. Die haben alle Heimweh und wissen überhaupt nicht, was auf sie zukommt. Die alle zu beruhigen, ist eine schwere Aufgabe.

PTA-Forum: Gerade für solche verängstigten Kinder wäre aber ein liebevoller Empfang wichtig gewesen.

Runde: Das kostet aber viel mehr Zeit. Da war es doch viel einfacher, die Kinder mit Strenge unter Kontrolle zu bringen. Das mag ein pädagogisches Konzept gewesen sein oder einfach Überforderung.

Zeis: Ich denke, es war beides. Das Personal war überfordert, aber es handelte sich auch gar nicht um besonders qualifiziertes Personal. Viele Mitarbeiter wurden einfach aus den nationalsozialistischen Strukturen übernommen. Es ist nachgewiesen, dass einige Ärzte mit NS-Vergangenheit sich hier eine neue Existenz aufgebaut haben und ihre Forschung fortsetzen konnten.

PTA-Forum: Es gibt den Verdacht, dass auch pharmazeutische Experimente mit den Kindern gemacht wurden. Ist dazu schon etwas bekannt?

Zeis: Das wird noch erforscht, aber in einigen Fällen steht schon fest, dass Medikamente verabreicht wurden, zum Beispiel, um die Kinder ruhigzustellen. (2)

Runde: Heute ist man da ja viel vorsichtiger geworden und würde Kindern keine Medikamente geben, wenn für dieses Alter keine Erkenntnisse vorliegen. Damit ist man früher viel sorgloser umgegangen.

PTA-Forum: Die NS-Ideologie und die pharmazeutischen Experimente sind zwei Aspekte der Forschung. Wie sieht es mit der wirtschaftlichen Seite aus, wer hat an den Verschickungen verdient? Erste Erkenntnisse lassen vermuten, dass es sich um eine gezielte Maßnahme gehandelt haben könnte, um den Kurorten im Wirtschaftswunder-Deutschland zu neuem Aufschwung zu verhelfen?

Zeis: Ja, aber hallo! Die Kinderkuren versprachen eine Bettenbelegung über das ganze Jahr, auch außerhalb der Ferien, finanziert und subventioniert über die Krankenversicherung. Viele Häuser existierten schon, wurden einfach von neuen Trägern übernommen, die Strukturen waren alle schon da. Und auch die Bahn hat daran verdient, Millionen von Kindern das ganze Jahr quer durchs Land zu fahren.

Runde: Und auch mit kleinen Beträgen wurde an den Kindern Geld verdient. Viele erinnern sich, dass bei der Ankunft im Heim alle Pflegeartikel wie Zahnpasta und Cremes eingesammelt wurden. Zudem mussten die Kinder von ihrem Taschengeld am Ende der Kur ein Abschlussfoto und weitere Souvenirs kaufen, um den Eltern eine Freude zu machen.

PTA-Forum: Was fordert die Initiative?

Zeis: Diese Geschichte gehört aufgearbeitet, genauso gründlich und seriös wie die Zeit des Nationalsozialismus. Man trifft damit nicht überall auf offene Türen, da steckt noch jede Menge Arbeit drin.

Runde: Es ist wichtig, die Dokumentation fertigzustellen. Die Sicht auf das Kind, der geänderte Blick auf die kindliche Seele muss im Vordergrund stehen, damit es nie wieder passiert, dass mit Kindern so umgegangen wird, sie für irgendeine Idee ausgenutzt werden.

PTA-Forum: Gibt es schon Reaktionen aus der Politik oder von den ehemaligen Trägern der Kurheime?

Zeis: Einige haben schon reagiert und bieten Unterstützung an, andere mauern. Aber so langsam kommt es in Bewegung, da muss man jetzt am Ball bleiben.

Runde: Eine konkrete Forderung an die Politik ist die Freigabe von Forschungsgeldern, damit weitere Studien finanziert werden können. In einigen Bundesländern gibt es schon einen Runden Tisch, um mit allen Beteiligten ins Gespräch zu kommen.

PTA-Forum: Welche Interessen haben die Betroffenen, die sich in der Initiative beteiligen?

Zeis: Es gibt ganz unterschiedliche Bedürfnisse und Interessen. Da ist einmal die historische Aufarbeitung, Aufklärung über die Strukturen, gründliche Erforschung zeitgeschichtlicher und regionalgeschichtlicher Hintergründe. Andererseits Selbsthilfegruppen vor Ort. Manchen reicht schon der gemeinsame Austausch, sich einfach gefunden zu haben, zu wissen, damit nicht allein zu sein.

Das Erlebte hat bei vielen traumatische Spuren hinterlassen. Manche mögen sich gefragt haben, ob sie einfach zu sensibel waren und sich alles nur eingebildet haben. Die Gemeinschaft tut gut, der gemeinsame Austausch kann helfen, die belastenden Erinnerungen jetzt zu bewältigen.

Runde: In Deutschland war es ja früher nicht üblich, bei Problemen mit Kindern und Jugendlichen Psychotherapeuten zu Rate zu ziehen. Ein Ziel der Initiative sollte auch sein, sie jetzt nicht alleine zu lassen, ihnen den Weg zu therapeutischer Unterstützung zu erleichtern.

PTA-Forum: Wie sieht die Arbeit der Heim- und Landeskoordination aus?

Zeis: Normalerweise gibt es Treffen in regionalen Gruppen, zur gemeinsamen Spurensuche. Das ist wegen Corona zurzeit leider nicht möglich. Aber wir leisten auch viel Unterstützung bei Recherchen und dem Umgang mit Archiven. Es gibt einen intensiven Austausch untereinander. Außerdem werden Kontakte zur Politik, zu Presse und Medien geknüpft und die Öffentlichkeitsarbeit unterstützt.

Runde: Es wird jetzt auf vielen unterschiedlichen Kanälen miteinander kommuniziert. Übrigens ist es aus heutiger Sicht vielleicht etwas eigenartig, dass viele Kinder ausgerechnet wegen der zensierten Post so traurig waren. Aber damals gab es ja noch keine Smartphones, die meisten Eltern hatten nicht mal ein Festnetztelefon, also waren die Briefe die einzige Möglichkeit, sich mitzuteilen, und auch die wurde den Kindern genommen. Es ist so wichtig, miteinander zu reden. Das wird jetzt nachgeholt.

PTA-Forum: In diesem Sinne ganz herzlichen Dank für das nette Gespräch!

1) Kinderfacharzt Dr. Sepp Folberth: Kinderheime, Kinderheilstätten. Pallas Verlag Lochham bei München, 2. Auflage 1964.

2) Sylvia Wagner, Burkhard Wiebel: »Verschickungskinder« – Einsatz sedierender Arzneimittel und Arzneimittelprüfungen. Ein Forschungsansatz. In: Sozial.Geschichte Online 28 (2020)

3) Website der Initiative der Verschickungskinder: www.verschickungsheime.org

4) Arbeitsgemeinschaft Verschickungskind: www.verschickungskind.de

Aktualisiert am 28.12.2020

Lesen Sie zu diesem Thema auch den Beitrag Erholungskur mit Spätfolgen in der PZ.