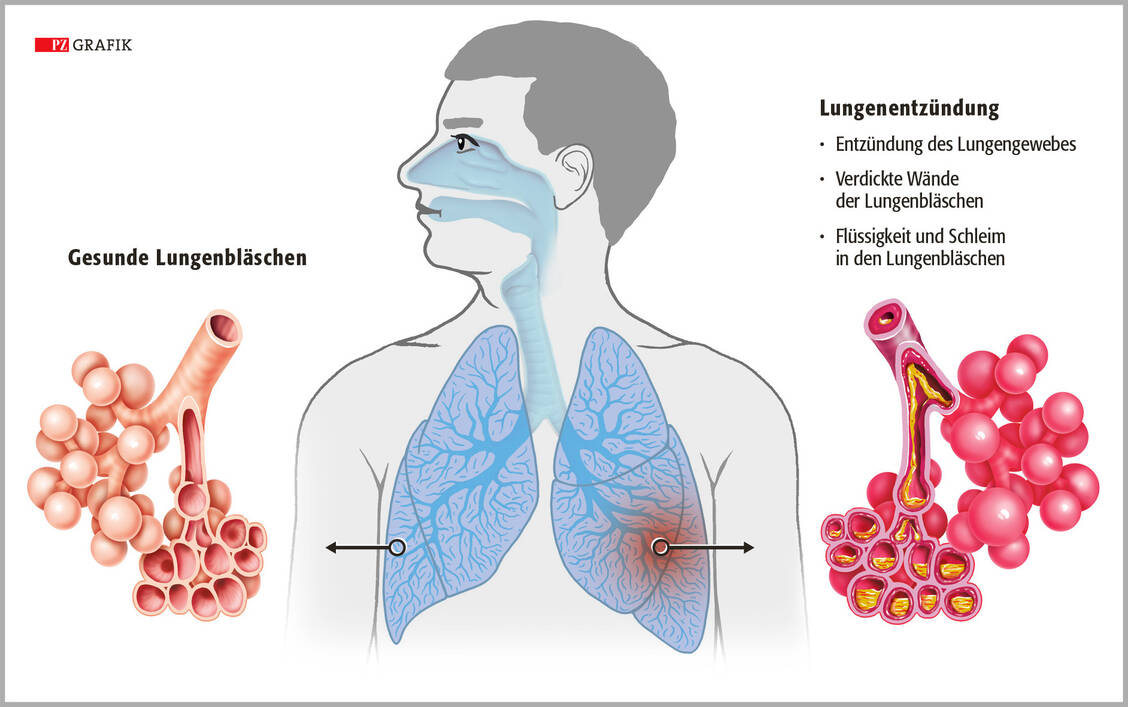

Während die bakteriell ausgelöste Lungenentzündung üblicherweise einen typischen Verlauf nimmt, beginnt die durch Coronavirus SARS-CoV-2 verursachte meist schleichend. Sie wird zu den atypischen Pneumonien gezählt. Bei einer Lungenentzündung im Rahmen einer Covid-19-Infektion sind nicht die Lungenbläschen betroffen, sondern die Entzündung entsteht im dazwischenliegenden Gewebe. Dies wird durch die Entzündung vermehrt durchblutet und bildet Flüssigkeitsansammlungen.

Typischerweise bleibt die Covid-19-Erkrankung wegen der oft milden Beschwerden in den ersten Tagen zunächst unbemerkt. So kann sich der Erreger im Lungengewebe ausbreiten. Die Schwellungen im Gewebe stören den Gasaustausch und schränken nach und nach die Lungenfunktion ein. Der Patient wird nicht mehr ausreichend mit Sauerstoff versorgt, die Atmung ist stark beeinträchtigt. Bei schweren Verläufen berichten die Betroffenen über schwere Luftnot und Erstickungsgefühle. Dann ist eine intensivmedizinische Behandlung notwendig, eventuell auch eine Beatmung.

Weil es bisher kein Arzneimittel zur Heilung einer Infektion mit SARS-CoV-2 gibt, bleibt Medizinern nur die symptomatische Therapie. Mithilfe von antientzündlichen Arzneimitteln, zum Beispiel Dexamethason, aber auch mit Antibiotika gegen eine bakterielle Sekundärinfektion, sollen die Überlebenschancen verbessert werden. Auch eine Covid-19-Lungenentzündung kann in einer Sepsis münden – ein stets lebensbedrohliches Ereignis. Die Lungen der Covid-19-Patienten sind in typischer Weise verändert. Wissenschaftler gehen davon aus, dass ein beträchtlicher Teil der Genesenen länger oder nie wieder richtig gesund wird, weil die Schädigungen der Lunge so massiv ausfallen können. Keineswegs trifft dieses Schicksal »nur« alte oder vorerkrankte Menschen, sondern auch sehr viele, die im Leben vor der Infektion überdurchschnittlich fit waren und jung sind. Derzeit liegt der Altersdurchschnitt der Erkrankten bei 34 Jahren.