Auch der Einsatz von Ginkgo biloba ist durch Studien gut belegt. Der Extrakt aus den Blättern des Fächerblattbaums soll die Durchblutung des Gehirns steigern. Das kann die Alltagsfunktionen und die geistige Leistungsfähigkeit von Alzheimer-Patienten verbessern. Laut der OTC-Ausnahmeliste des Gemeinsamen Bundesausschusses (G-BA) ist nur der gut untersuchte Spezialextrakt EGb® 761 (Tebonin® konzent®) mit einer standardisierten Tagesdosis von 240 mg bei einer Demenzdiagnose erstattungsfähig.

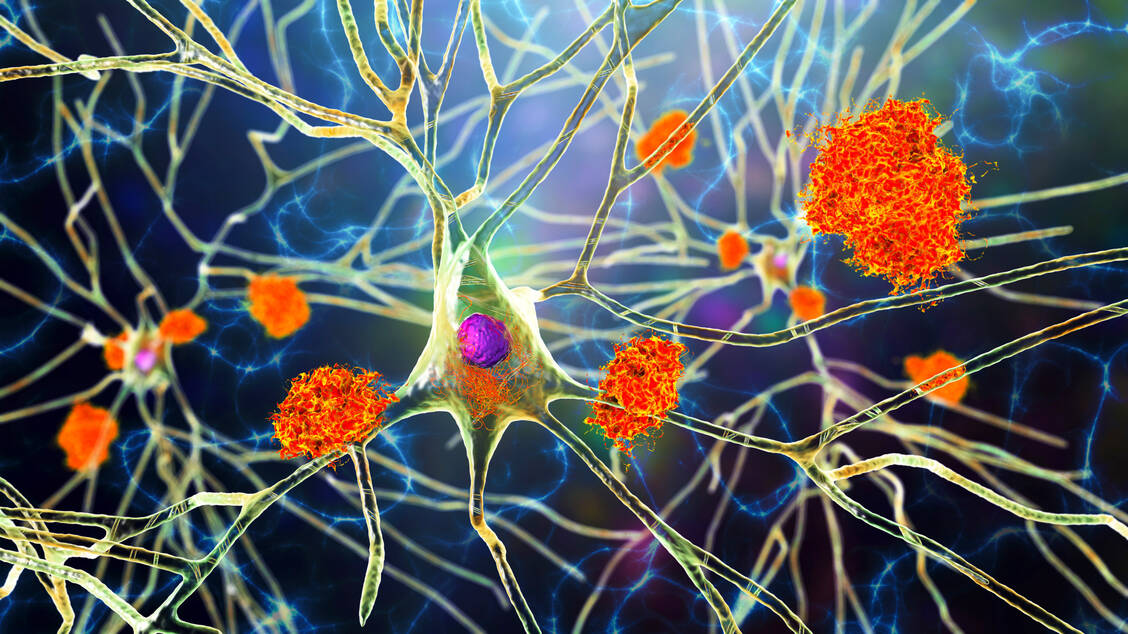

Zur Behandlung der mittelschweren bis schweren Alzheimer-Demenz steht der Glutamat-Gegenspieler Memantin (Axura®, Ebixa® und andere) zur Verfügung. Er schützt die Nervenzellen vor der Überstimulation durch den Neurotransmitter Glutamat. Ebenso wie die Cholinesterase-Hemmer verlangsamt Memantin das Fortschreiten der Krankheitssymptome, kann aber den Verlust von Nervenzellen nicht aufhalten. Die meisten Patienten vertragen die Therapie gut. Mögliche, meist vorübergehende Nebenwirkungen sind Schwindel, Kopfschmerzen, Müdigkeit, Verstopfung und erhöhter Blutdruck. Cholinesterase-Hemmer und Memantin zu kombinieren, bringt Studien zufolge keinen zusätzlichen Nutzen, aber ein höheres Nebenwirkungsrisiko. Das Leitliniengremium rät deshalb davon ab.