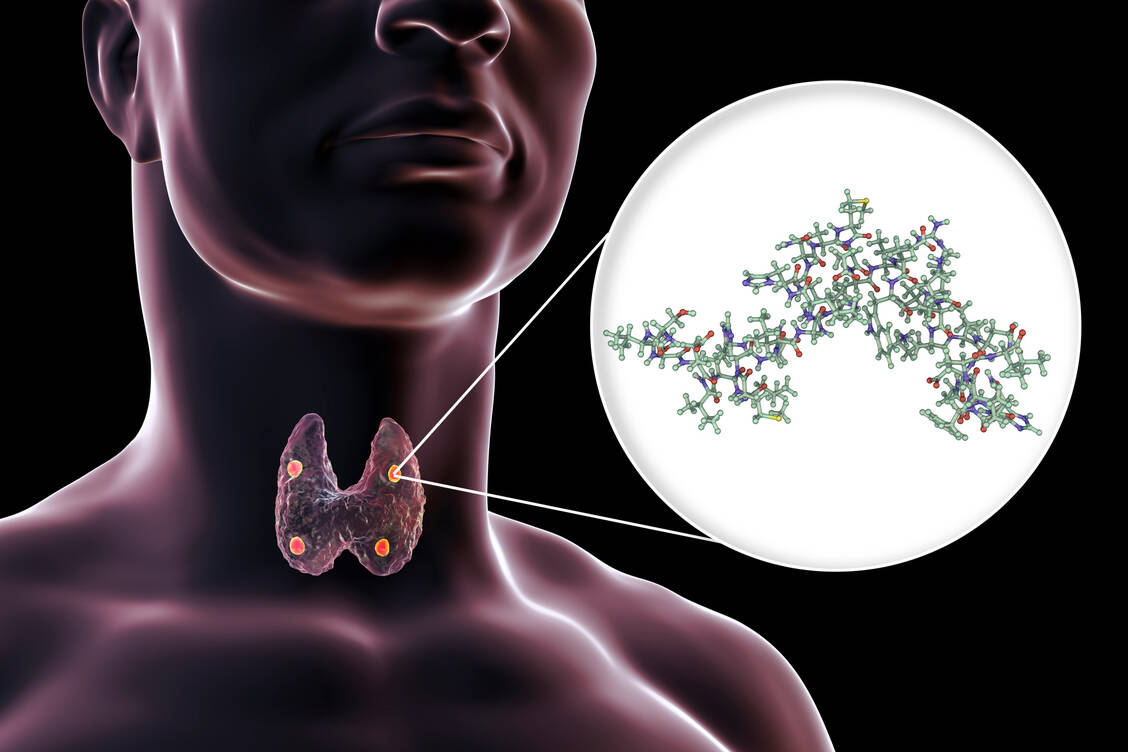

Ein ausgeklügelter Mechanismus, der so lange einwandfrei funktioniert, wie die Nebenschilddrüsen gesund sind. Speziell ab dem 50. Lebensjahr und bei Frauen häufiger als bei Männern beginnen bei einigen Menschen (nach den Wechseljahren etwa 3 Prozent der Frauen) eine der kleinen Drüsen oder mehrere davon autonom zu viel Parathormon zu produzieren. Der Haupteffekt: Der Calciumwert im Blut steigt an. Weil Calcium nicht automatisch in einem Blutbild enthalten ist, bekommen viele Betroffene gar nicht mit, dass in ihrem Stoffwechsel etwas überhaupt nicht stimmt. Sie fühlen sich womöglich müder als früher, müssen vielleicht deutlich häufiger Wasser lassen und haben mehr Durst, leiden unter Verstopfung, Knochenschmerzen und mitunter Übelkeit.