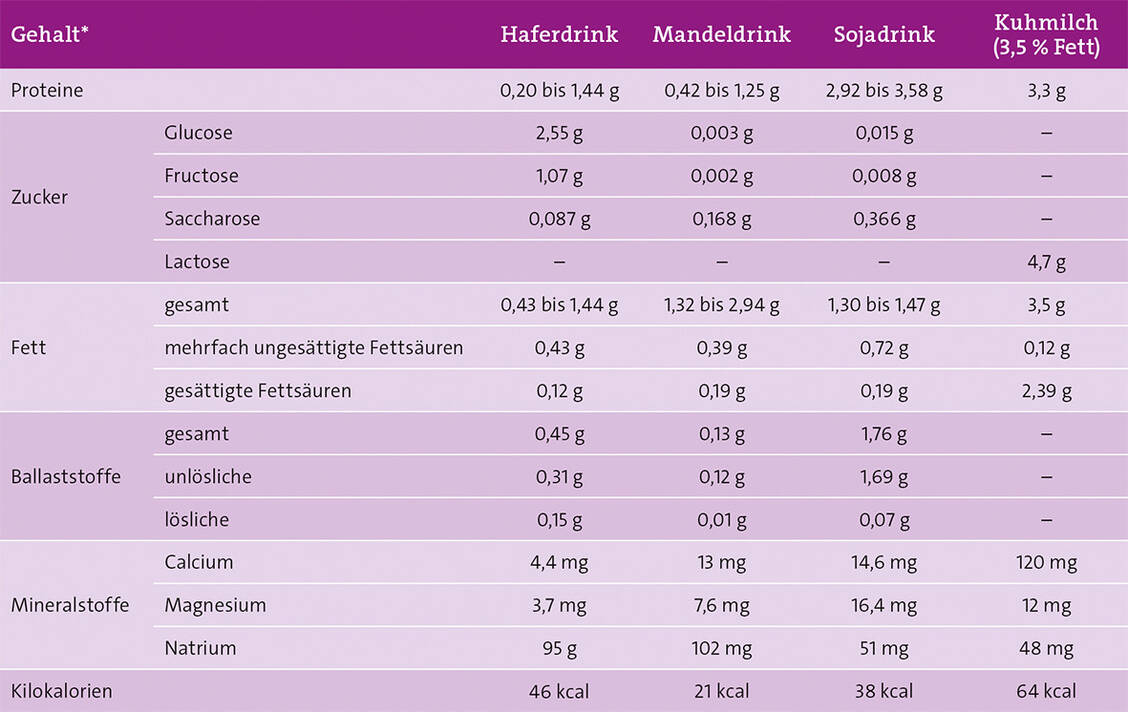

Der Gehalt an ernährungsphysiologisch eher ungünstigen gesättigten Fettsäuren war in den Pflanzendrinks niedriger als in Kuhmilch, der Anteil der günstigen mehrfach ungesättigten Fettsäuren deutlich höher. Von Vorteil ist zudem der Gehalt an Ballaststoffen in allen Pflanzendrinks. Dagegen liegt Kuhmilch vorne, wenn es um Vitamine geht. Mit Ausnahme von Vitamin E und Folaten ist das tierische Produkt diesbezüglich die beste Quelle, vor allem für Vitamin B12. Ungünstig kann sich der Ersatz von Kuhmilch durch Pflanzendrinks auch im Hinblick auf die Versorgung mit Calcium, Jod und Zink auswirken. Den höchsten Gehalt an Calcium pro 100 g weisen Sojadrinks im Mittel 14,6 mg auf, während es Kuhmilch auf 120 mg bringt. Die Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen rät, Pflanzendrinks mit zugesetztem Calcium zu wählen, wenn auf Milch und Milchprodukte verzichtet wird. Die Spurenelemente lagen bei den Pflanzendrinks zum Teil unter der Nachweisgrenze. Dagegen könnten Sojadrinks zu einer besseren Versorgung mit Magnesium und Eisen beitragen.