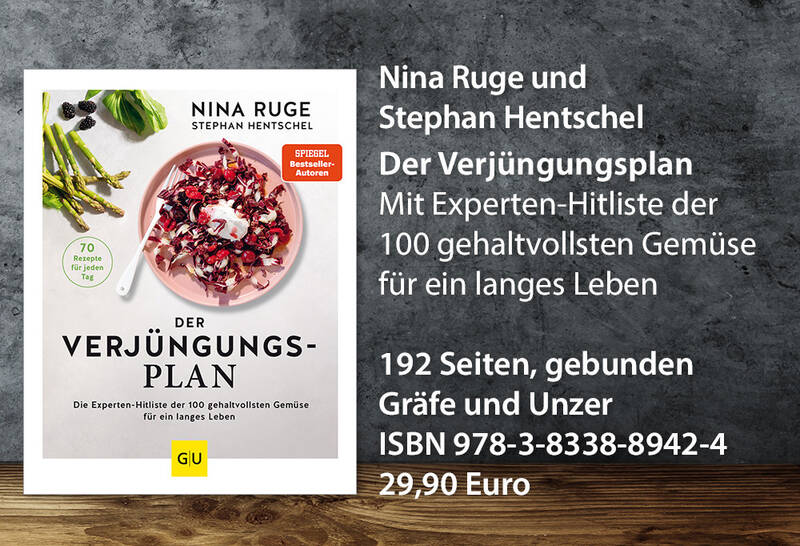

Wovon also wie viel essen, wenn man gesund altern will? Fernsehmoderatorin und Wissenschaftsjournalistin Nina Ruge widmet sich in ihrem neuen Buch »Der Verjüngungsplan« genau dieser Frage. Seit Jahren recherchiert sie leidenschaftlich zum Thema gesunde Langlebigkeit und setzt Longos Ernährungsempfehlungen konsequent in die Tat um. Danach sind täglich 45 bis 60 Prozent komplexe Kohlenhydrate günstig, vor allem aus Gemüse. Auch die Proteine sollten möglichst aus Pflanzen stammen, wie aus Hülsenfrüchten. 0,7 bis 0,8 g Eiweiß pro kg Körpergewicht pro Tag reichten aus; das wären dann 10 bis höchstens 20 Prozent. Zu wenige Proteine zu sich zu nehmen, sei genauso schädlich wie zu viele. Wer älter als 65 ist, braucht mehr Proteine – wie Eier, Milch oder Käse.

Der Rest, also 25 bis 30 Prozent der täglichen Energieaufnahme, sollte aus gesunden – pflanzlichen – Fetten wie Olivenöl, Leinöl, Rapsöl oder Nüssen stammen. Gesättigte Fette sind möglichst zu meiden, kurzkettige Kohlenhydrate natürlich auch. Denn die bringen über erhöhte Blutfettwerte mit den Jahren Gefahren für Herz und Hirn mit sich. Unter dem Strich stehen also täglich etwa 80 Prozent Gemüse am Tag. Auf dem Teller entspricht das je nach Gemüsesorte etwa 500 bis 600 g am Tag.