Weitere Angebote der PZ

© 2025 Avoxa - Mediengruppe Deutscher Apotheker GmbH

Revolutionäre Entdeckung per Zufall |

Röntgen – geboren am 27. März 1845 in Lennep, heute ein Stadtteil Remscheids, gestorben am 10. Februar 1923 in München – entdeckte die Strahlen zufällig, spätabends am 8. November 1895. Der Wissenschaftler experimentierte in Würzburg mit elektrischen Entladungen in einer nahezu luftleer gepumpten Glasröhre (Kathodenröhre). Sein Laboratorium war dabei fast dunkel. Nur die allgemein bekannten und mit bloßem Auge sichtbaren Leuchterscheinungen in der Röhre erhellten den Raum schwach. Röntgen umhüllte die Röhre mit schwarzem Karton. Und beobachtete, dass sich ein entfernt stehender Leuchtschirm aufhellte.

Mehr noch: Als er seine Hand irgendwann später – er verbrachte etwa sechs Wochen nahezu Tag und Nacht im Labor – zwischen Röhre und Leuchtschirm hielt, sah Röntgen auf dem Schirm den Schatten seiner Handknochen. So ungefähr soll es sich zugetragen haben an jenem Tag, wie das Röntgen-Kuratorium Würzburg zusammengetragen hat. Der Verein kümmert sich um die berühmte Wirkungsstätte des Physikers mit Originaleinrichtung und -geräten in Würzburg. Sogar Röntgens Schreibtisch steht noch in seinem alten Labor in den Uniräumen.

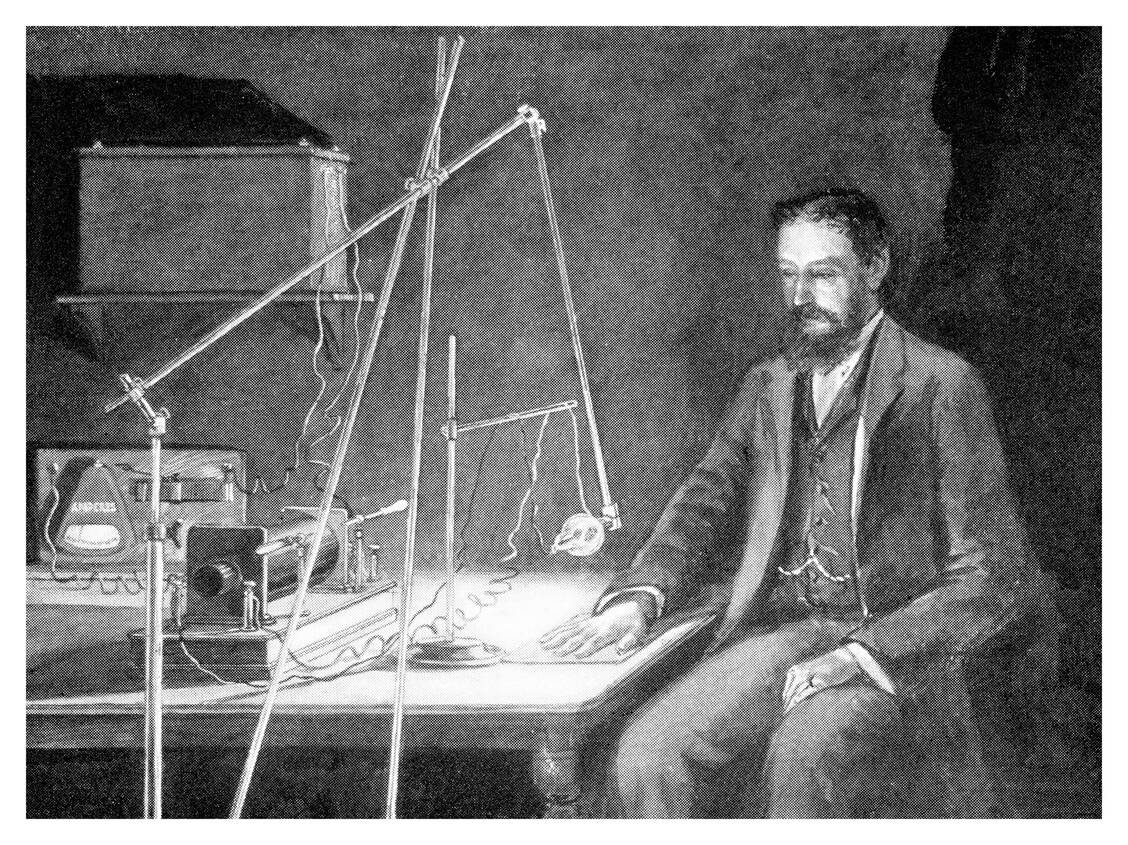

Illustration eines frühen Röntgenapparates / Foto: Getty Images/mikroman6

Röntgenstrahlen revolutionierten seither viele Bereiche der Forschung. Aus der medizinischen Diagnostik sind sie nicht mehr wegzudenken – in Computertomographen (CT) werden damit Menschen scheibchenweise durchleuchtet. Neueste Entwicklung in diesem Bereich ist nach Worten von Bley der photonenzählende Computertomograph. Dieser liefert noch mehr Information und ermöglicht präzisere Diagnosen. »Das ist phänomenal. Ich bin jedes Mal erneut von der Präzision begeistert, wenn ich diese Bilder sehe.« Bley arbeitet nach eigenen Angaben mit einem der ersten 20 dieser Geräte, die weltweit installiert wurden. Doch nicht nur für die Untersuchung von Lebenden eignen sich CT-Geräte. Ein internationales Team durchleuchtete für eine Studie mit dem speziellen Röntgenverfahren drei Mumien aus dem präkolumbianischen Südamerika, die seit dem späten 19. Jahrhundert in europäischen Museen aufbewahrt werden.

Die CT-Scans mit der Möglichkeit zur 3D-Rekonstruktion böten einzigartige Einblicke in den Körper, erklärt Andreas Nerlich, Mitautor der Studie und Leiter der Pathologie am Münchner Klinikum Bogenhausen. Früher hätte die Mumie für eine solche Untersuchung zerstört werden müssen; mit herkömmlichen Röntgen oder älteren CT-Scans sei eine so detaillierte Diagnostik nicht möglich. Ergebnis der Arbeit: Die Forscher konnten zeigen, dass die Menschen ermordet wurden.