Weitere Angebote der PZ

© 2025 Avoxa - Mediengruppe Deutscher Apotheker GmbH

Riechstörungen behandeln |

|  | Verena Schmidt |

|

09.12.2022 15:00 Uhr |

Die Weihnachtszeit ist mit vielen typischen Gerüchen verbunden. Menschen mit Riechstörungen können diesen Genuss nicht oder nur eingeschränkt erleben. / Foto: Adobe Stock/deagreez

Der Geruchssinn erscheint vielen Menschen zunächst relativ unwichtig. Doch Riechen ist, wenn man es genau betrachtet, viel mehr als nur die Wahrnehmung von Gerüchen. Wenn der Geruchssinn nicht richtig funktioniert oder komplett ausfällt, hat das weitreichende Auswirkungen, vor allem natürlich auf den Geschmack. Essen schmeckt fade, wenn man nichts riechen kann, und die Freude daran sowie der Belohnungscharakter gehen verloren. Das kann auf Dauer zu Fehlernährung und Gewichtsverlust führen.

Ein intakter Geruchssinn warnt uns auch vor Gefahren wie verdorbenem Essen, Gas und Feuer. Nicht zuletzt geht mit einer Riechstörung auch die zwischenmenschliche Kommunikation verloren: Das kann beispielsweise die Beziehung zum Partner beeinflussen und die Sexualität verändern. Experten gehen davon aus, dass sich bei bis zu einem Drittel der Patienten mit Riechstörungen depressive Verstimmungen entwickeln.

Ein bestimmter Geruch kann ganz plötzlich eine womöglich lange zurückliegende Erinnerung wachrufen und uns in eine längst vergessene Situation zurückversetzen, die mit diesem Geruch verbunden ist. Psychologen bezeichnen dies als »Proust-Effekt«. Die Bezeichnung geht auf den französischen Autor Marcel Proust zurück, der das Phänomen in seinem Roman »Auf der Suche nach der verlorenen Zeit« beschreibt. Der Protagonist wird darin plötzlich mit einer Erinnerung an seine Kindheit konfrontiert, als er Madeleine-Gebäck in seinen Tee tunkt.

Warum Gerüche viel stärker als andere Sinneseindrücke unterbewusste Erinnerungen wecken können, ist noch nicht genau verstanden. Wahrscheinlich hängt das Phänomen mit den anatomischen Verbindungen zwischen dem primären olfaktorischen Cortex im Gehirn, dem limbischen System (emotionale Reaktionen auf Umweltreize) und dem Hippocampus (Bildung und Aufrechterhaltung von Gedächtnisinhalten) zusammen.

Riechstörungen – der Fachbegriff lautet Dysosmien – können unterschiedlich stark ausgeprägt sein. Der Geruchssinn kann vermindert (Hyposmie) oder vollständig ausgeschaltet sein (Anosmie). Auch eine gesteigerte starke Wahrnehmung bestimmter Geruchsreize (Hyperosmie) ist möglich. Sie kommt beispielsweise in der Schwangerschaft, aber auch im Rahmen von Erkrankungen wie Epilepsie oder bei Psychosen vor.

Wie viele Menschen mit länger anhaltenden Riechstörungen leben, ist unklar. Laut dem Deutschen Berufsverband der Hals-Nasen-Ohren-Ärzte sind Schätzungen zufolge 5 Prozent der Bundesbürger von einer Anosmie betroffen, von einer Hyposmie mit leichten oder mittleren Beeinträchtigungen geschätzt 20 Prozent. Je älter, desto häufiger ist der Geruchsverlust: Bei den über 80-Jährigen kann rund die Hälfte gar nichts mehr riechen.

Die Ursachen von Riechstörungen sind vielfältig. »Besonders häufig kommen sogenannte sinunasale Riechstörungen vor«, berichtet Dr. Michael Deeg, Facharzt für Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde, im Gespräch mit PTA-Forum. Sie machen rund 70 Prozent aller Riechstörungen aus. Hier wird die eingeatmete Luft auf ihrem Weg zur Riechschleimhaut behindert, es kann keine Geruchswahrnehmung ausgelöst werden. »Viele kennen das Gefühl von Infekten: Die Nase ist zu. Dahinter stecken oft entzündliche Prozesse in der Nase oder den Nasennebenhöhlen«, so Deeg, der auch Pressesprecher des Deutschen Berufsverbands der HNO-Ärzte ist. Aber auch Polypen, gutartige Gewebewucherungen der Nasenschleimhaut, oder Verkrümmungen der Nasenscheidewand können die Nasenatmung und damit die Geruchswahrnehmung behindern.

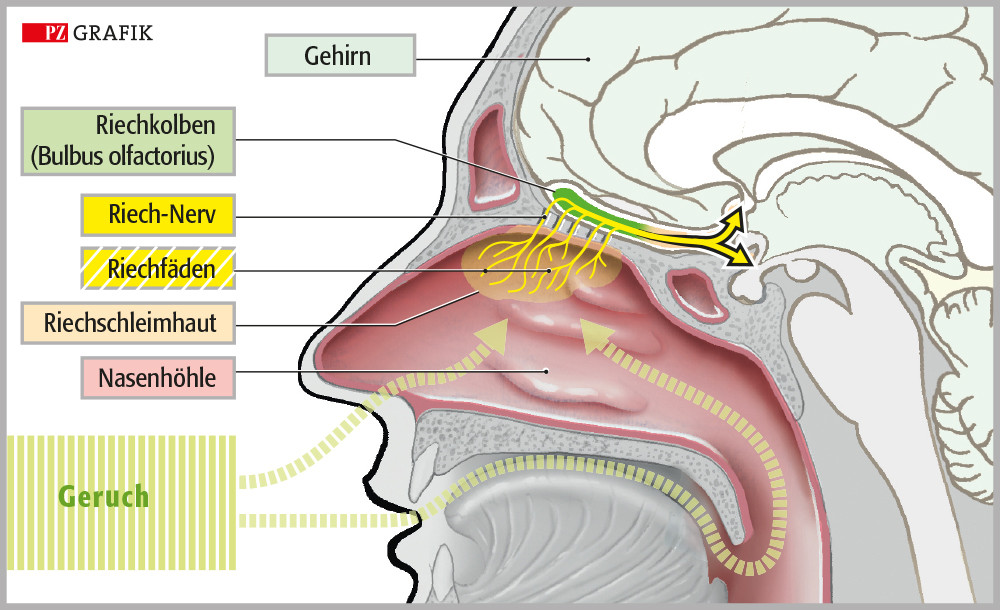

So funktioniert das Riechen: An beiden Seiten der Nasenscheidewand im oberen Teil der Nasenhöhle liegen die circa 4 cm² großen Riechschleimhäute mit mehreren Millionen hochempfindlichen Riechsinneszellen. Diese nehmen das chemische Signal (Duftstoff) auf und wandeln es in ein elektrisches Signal um. Die feinen Fasern (Riechfäden) des Riechnervs (Nervus olfactorius) leiten diese elektrischen Signale zum Gehirn weiter. Dort nimmt der Riechkolben (Bulbus olfactorius) sie auf und sendet die Informationen zu verschiedenen Regionen des olfaktorischen Cortex im Gehirn. Dort entsteht dann die Geruchswahrnehmung. / Foto: Stephan Spitzer

»Gar nicht selten kommt es auch zu Beeinträchtigungen des Riechvermögens durch Unfälle«, erläutert Deeg. Er schildert eine typische Situation: Der Patient ist von der Leiter gefallen und auf dem Hinterkopf aufgeschlagen. Nach ein paar Tagen kommt er in die HNO-Praxis, da er plötzlich nichts mehr riechen kann. Durch den Sturz sei der Schädel abgebremst worden und dabei seien die kleinen Riechfäden – dünne, kurze Riechnervenfasern in der Schädelbasis – abgerissen, erläutert der HNO-Arzt. Der Verlust des Geruchssinns sei in solchen Fällen meist eine dauerhafte Problematik, nur bei wenigen Betroffenen bildeten sich Riechstörungen infolge von Schädel-Hirn-Traumen wieder zurück.

Zudem können auch Gift- und Schadstoffe wie etwa Kohlenmonoxid, Pestizide und Kokain sowie Bestrahlung und Chemotherapie im Rahmen einer Krebsbehandlung das Riechvermögen beeinflussen. »Gerade bei älteren Patienten ist zu bedenken, dass die Riechstörung auf eine Grunderkrankung hindeuten kann«, macht Deeg deutlich. Ein nachlassender Geruchssinn kann ein frühes Symptom einer neuronalen Erkrankung wie eine Alzheimer-Demenz, Morbus Parkinson oder Multiple Sklerose sein, da hier für das Riechen wichtige zentrale Strukturen wie der Riechkolben oder der zentrale olfaktorische Cortex funktionell geschädigt werden. Bei Parkinson-Patienten beispielsweise zeigt sich bereits etwa sechs Jahre vor den ersten motorischen Symptomen eine Verschlechterung des Riechvermögens.

Im Zuge der Coronapandemie sind in den vergangenen zweieinhalb Jahren Riechstörungen verstärkt in den Fokus gerückt, galten sie doch lange als eines der wichtigsten Leitsymptome einer Infektion mit SARS-CoV-2. Rund die Hälfte der Patienten klagte bei Infektionen mit der Alpha- und Delta-Variante des Virus über Geschmacks- und Geruchsverlust. Bei der Omikron-Variante, die in Deutschland seit Anfang 2022 vorherrschend ist und andere Varianten inzwischen nahezu vollständig verdrängt hat, sind die Symptome nach der aktuellen Studienlage allerdings deutlich seltener und meist milder ausgeprägt.

Für HNO-Arzt Deeg ist ein Geruchsverlust nach einer Viruserkrankung kein neues Phänomen. »Riechstörungen als Folge einer viralen Infektion haben wir auch schon vor der Coronapandemie gesehen. SARS-CoV-2 ist nicht das einzige neurogene Virus, das dieses Symptom hervorruft.« Patienten schilderten in der Anamnese oft, dass sie vor einiger Zeit unter einem starken Infekt mit hohem Fieber gelitten hätten. Die Riechstörungen träten dann in der Regel auf, wenn der Infekt bereits abklingt, berichtet Deeg aus seiner Erfahrung.

Bei einer Covid-19-Infektion werden entzündliche Prozesse ausgelöst. Geschädigt werden dabei aber wohl nicht primär die Riechsinneszellen oder die Zellen des Riechkolbens, haben Wissenschaftler der Max-Planck-Forschungsstelle für Neurogenetik in Frankfurt herausgefunden. Demnach scheint SARS-CoV-2 vor allem die Stützzellen in der Riechschleimhaut anzugreifen. Welche Aufgaben diese Zellen haben, ist bislang kaum untersucht. Tierstudien deuten darauf hin, dass Stützzellen verschiedene Helferfunktionen haben, sie liefern beispielsweise Stoffwechselprodukte für die Riechsinneszellen.

»Unsere Ergebnisse zeigen, dass SARS-CoV-2 Stützzellen im Riechepithel von Covid-19-Patienten infiziert und sich in diesen Zellen stark vermehrt«, fasst Professor Dr. Peter Mombaerts, Direktor der Max-Planck-Forschungsstelle für Neurogenetik, in einer Pressemitteilung zusammen. Vermutlich führen dann virale oder zelluläre Komponenten, die von den Stützzellen freigesetzt werden, zu einer Downregulation olfaktorischer Rezeptoren.

Die gute Nachricht: Die Stützzellen bilden sich aus basalen Stammzellen wieder neu, und das Riechvermögen kehrt zurück. Die Prognose sei günstig, sagt auch Deeg. Mindestens ein Drittel der Patienten erfahre innerhalb eines halben Jahres eine deutliche Besserung der Symptome.

Aktuelle Studien deuten darauf hin, dass der Geruchssinn bei vielen Patienten sogar innerhalb von ein bis zwei Monaten vollständig oder zumindest teilweise zurückkehrt. Eine Metaanalyse, in diesem Jahr im Fachjournal »British Medical Journal« veröffentlicht, zeigt: Nach 90 Tagen konnten rund 90 Prozent der Betroffenen wieder riechen und schmecken, nach 180 Tagen hatten rund 96 Prozent den Geruchssinn und 98 Prozent den Geschmackssinn zurückerlangt. Bei etwa 5 Prozent der Patienten kam es der Untersuchung zufolge zu länger anhaltenden Störungen. Bei Frauen erholte sich der Geruchssinn übrigens zu 48 Prozent seltener als bei Männern, der Geschmack sogar zu 69 Prozent seltener. Ungünstig für die Prognose scheinen den Studienautoren zufolge ein starker anfänglicher Geruchsverlust und eine verstopfte Nase zu sein.

Kehrt der Geruchssinn nach einer viralen Infektion zurück, berichten viele Patienten über ein seltsam anmutendes Phänomen, und zwar eine veränderte, verzerrte Geruchswahrnehmung. Kaffee riecht für sie dann beispielsweise nach Abwasser oder Schokolade nach Benzin. Diese sogenannten Parosmien könnten dadurch entstehen, dass sich die neu gebildeten Zellen im Riechepithel falsch verknüpfen, vermuten Wissenschaftler.

Patienten, die mit einer Riechstörung eine HNO-Praxis aufsuchen, werden gründlich untersucht, um der Ursache auf den Grund zu gehen. Nach der Anamnese folgt in der Regel eine Rhinoskopie, bei der sich der HNO-Arzt – nach Anwendung eines abschwellenden Nasensprays beim Patienten – die innere Nase genau anschaut. Dabei könne er Nase, Nasenrachen, Nasennebenhöhlen sowie auch die Riechschleimhäute, die weit im oberen Nasenbereich liegen, beurteilen und beispielsweise Polypen erkennen, so Deeg. Auch eine Ultraschalluntersuchung der Kieferhöhle könne angezeigt sein oder in seltenen Fällen Röntgenaufnahmen der inneren Nase und der Nebenhöhlen.

Daneben gibt es auch einige diagnostische Tests, mit denen der Arzt die Fähigkeit zur Erkennung und Unterscheidung von Düften überprüfen kann. Gängig ist ein Screening-Test mit Riechstiften, den Sniffin‘ Sticks. »Hier werden dem Patienten zwölf mit Duftsubstanzen gefüllte Filzstifte für einige Sekunden unter die Nase gehalten. Der Patient schnüffelt daran und muss die Duftstoffe dann auf einer Liste zuordnen«, erklärt Deeg das Verfahren. Anhand der richtig zugeordneten Düfte könne der Arzt dann beurteilen, ob eine Anosmie, eine Hyposmie oder eine Normosmie vorliegt.

Ähnlich funktionieren auch der UPSI-Test (University of Pennsylvania Smell Identification Test) und der CCCRC-Test (Connecticut Chemosensory Clinical Research Center). Hier werden allerdings meist deutlich mehr Duftstoffe – in Mikrokapseln oder in kleinen Fläschchen verpackt – in unterschiedlichen Konzentrationen eingesetzt. Bei kleinen Kindern oder Patienten mit Demenz, die Gerüche eventuell nicht richtig unterscheiden und zuordnen können, gibt es außerdem die Möglichkeit, die durch Duftstoffe ausgelösten elektrischen Potenziale beziehungsweise die Riechhirnströme zu messen. Dazu werden winzige Elektroden an der Riechschleimhaut des Patienten angebracht.

Wie eine Riechstörung therapiert wird, ist natürlich abhängig von der Ursache. Da bei viral bedingten Riechstörungen ein entzündliches Geschehen vorliegt, lohne sich ein Therapieversuch mit Cortisol, so Deeg. »Damit lässt sich sehr häufig eine Besserung der Symptomatik erzielen.« Zusätzlich zur antientzündlichen Wirkung scheinen Corticoide auch einen direkten Einfluss auf das Riechvermögen zu haben. Auch bei Patienten ohne inflammatorische Veränderungen könnten nach den Worten Deegs mit der Anwendung häufig Verbesserungen erzielt werden.

Die Glucocorticoide können lokal als Nasenspray oder oral als Tablette oder Kapsel verabreicht werden. Die lokale Behandlung ist häufig anatomisch erschwert, weil die Riechschleimhaut gut geschützt in der Nasenhöhle liegt. Bei Anwendung eines Corticoid-Nasensprays gelangt nur eine geringe Menge Wirkstoff zum Ort des Geschehens. Ein Tipp, den PTA und Apotheker Patienten mit Riechstörungen geben können: das Spray einfach kopfüber anwenden, um den Wirkstoffpartikeln den Weg zur Riechschleimhaut zu erleichtern.

Die systemische Behandlung ist wirksamer als die lokale, bei längerer Einnahme können allerdings die Corticoid-typischen Nebenwirkungen auftreten. Häufig startet die Behandlung deshalb zunächst mit einer systemischen Gabe. Tritt eine Besserung der Riechstörung auf, kann der Patient auf ein Nasenspray umsteigen.

Unterstützend kann der Betroffene auch selbst etwas tun, um den Geruchssinn zu verbessern. »Ein Riechtraining ist generell bei allen Arten von Riechstörungen hilfreich«, betont HNO-Arzt Deeg. Dabei setzt sich der Patient mehrmals täglich starken Duftreizen aus. Gut geeignet sind ätherische Öle, laut der S1-Leitlinie Long/Post-Covid werden klassischerweise Rose, Zitrone, Eukalyptus und Gewürznelke verwendet. An jedem der vier Düfte sollte der Patient jeweils morgens und abends riechen, und zwar über einen Zeitraum von Wochen und Monaten, bis sich eine Besserung zeigt. Mit dem Training lässt sich laut Deeg meist ein guter Effekt erzielen, der die Regeneration unterstützt.

Das Apothekenteam kann Betroffene in diesem Zusammenhang zu reinen ätherischen Ölen und zur Durchführung der Riechübungen beraten. So rät die Apothekerkammer Niedersachsen in einer Pressemeldung, die Reihenfolge der Düfte während des Trainings zu wechseln und zwischen den verschiedenen Düften Pausen einzulegen. Die Übungen sollten jeweils rund 15 Minuten dauern. Weitere Praxistipps der Kammer: Während der Riech-Schulung sollten Betroffene stehen oder aufrecht sitzen und ruhig und gleichmäßig ein- und ausatmen. Die verschiedenen Öle sollten nacheinander vier bis fünf Sekunden lang unter ein Nasenloch gehalten werden, das andere sollte der Patient dabei mit dem Zeigefinger von außen verschließen. Der Vorgang wird zwei bis vier Mal wiederholt, dann wechselt der Patient zum anderen Nasenloch. Während sich die Patienten auf die Düfte fokussieren, sollten sie sich fragen: Wie intensiv nehme ich den Geruch wahr? Kann ich den Geruch genau identifizieren? Welche Erinnerung oder Emotion verbinde ich mit dem Geruch?

Andere Optionen zur Behandlung viral bedingter Geruchsstörungen, etwa eine intranasale Vita-min-A-Applikation, die Gabe von Alpha-Liponsäure, Omega-3-Fettsäuren, der Vitamine A, B und C oder Leukotrien-Antagonisten waren in Untersuchungen bislang nur mäßig erfolgreich. Studiendaten liegen zum Einsatz bei Riechstörungen nicht vor, die Anwendung ist also nicht evidenzbasiert. Auch die Gabe von Zink hat sich bislang nicht bewährt.

Sinunasal bedingte Riechstörungen gelten allgemein als gut behandelbar. In vielen Fällen kann eine Operation die Nasenatmung verbessern, sodass wieder mehr Luft und damit mehr Duftstoffe die Riechschleimhaut erreichen. So kann etwa eine Verkrümmung der Nasenscheidewand korrigiert werden und Polypen in Nase oder Nasennebenhöhlen können entfernt werden. Häufige Operationen sind auch Nasenscheidewandplastiken und Verkleinerungen der Nasenmuscheln. Nicht immer allerdings kann das Riechvermögen durch eine Operation wieder komplett hergestellt werden.

Ist die Riechstörung Begleitsymptom einer Grunderkrankung, sollte diese natürlich behandelt werden. Bei erfolgreicher Behandlung bessert sich oftmals auch das Riechvermögen wieder. Ähnlich sieht es bei Riechstörungen aus, die als Nebenwirkung von Arzneimitteln (möglich etwa bei Methotrexat, Nifedipin und Morphin) auftreten. Nach dem Absetzen verbessert sich das Riechvermögen wieder. In einigen Fällen bringt auch eine Dosisanpassung des Medikamentes in Absprache mit dem Arzt eine Besserung.

Coronaviren lösten bereits 2002 eine Pandemie aus: SARS. Ende 2019 ist in der ostchinesischen Millionenstadt Wuhan eine weitere Variante aufgetreten: SARS-CoV-2, der Auslöser der neuen Lungenerkrankung Covid-19. Eine Übersicht über unsere Berichterstattung finden Sie auf der Themenseite Coronaviren.