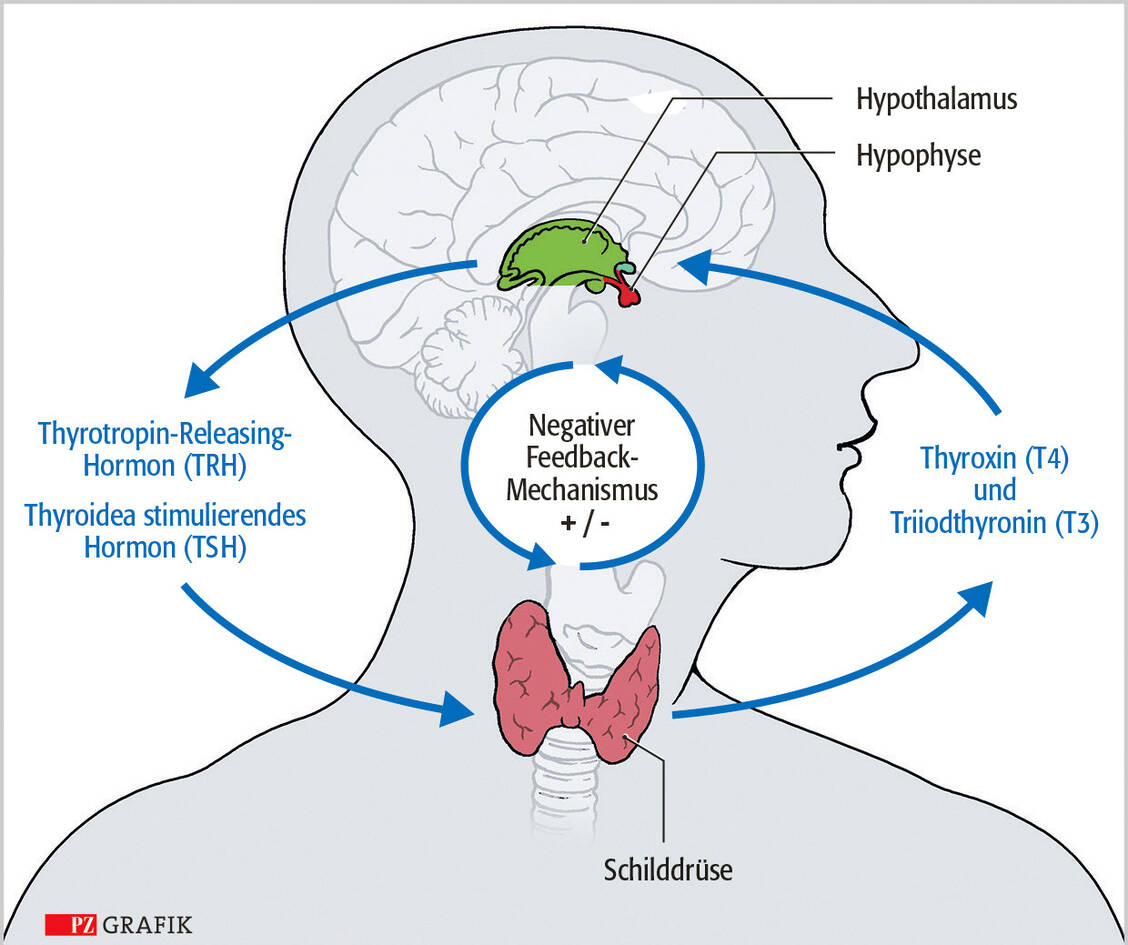

Da ein isolierter Somatotropin-Mangel bei Erwachsenen noch nicht ausreichend untersucht ist, lässt er sich klinisch schwer fassen. Etwa die Hälfte der Adenome beeinflussen die thyreotrope und kortikotrope Achse. Bei einer kortikotropen Insuffizienz produzieren die Nebennieren zu wenig Cortisol. Schwäche, Müdigkeit, Gewichtsverlust, niedrige Blutzuckerspiegel und Frösteln sind mögliche Anzeichen. Bei der thyreotropen Insuffizienz entsteht eine Schilddrüsenunterfunktion. Patienten bemerken Symptome wie eine Gewichtszunahme, Müdigkeit, trockenes, struppiges Haar, Verstopfung, leichtes Frieren und Ödeme. Vor allem bei kleinen Adenomen, die erst einmal beobachtet werden, verschreibt der Endokrinologe bei erniedrigten Hormonwerten Schilddrüsenhormone zur Substitution.