Die Spritz-Regel lautet also: konsequentes Meiden der Lipohypertrophien für die Injektionsstelle – auch wenn bei einigen Patienten diese Spritzstellen sehr beliebt sind, da das Schmerzempfinden in diesen Bereichen häufig niedriger ist als in gesundem Gewebe. Wer sein Insulin korrekt in die richtige Stelle verabreicht, wird in der Regel mit einer Reduzierung des Insulinbedarfs belohnt. Durch die dann gleichmäßigere Aufnahme des Insulins nehmen die Schwankungen der Blutzuckerwerte ab und die Blutzuckereinstellung verbessert sich.

Und auch optisch hat das positive Folgen: Durch konsequentes Vermeiden von Injektionen in die Spritzhügel können sich diese meist zurückbilden. Patienten gewöhnen sich am besten von Anfang an eine gewisse Rotation bei den Spritzstellen und eine korrekte Injektionstechnik an.

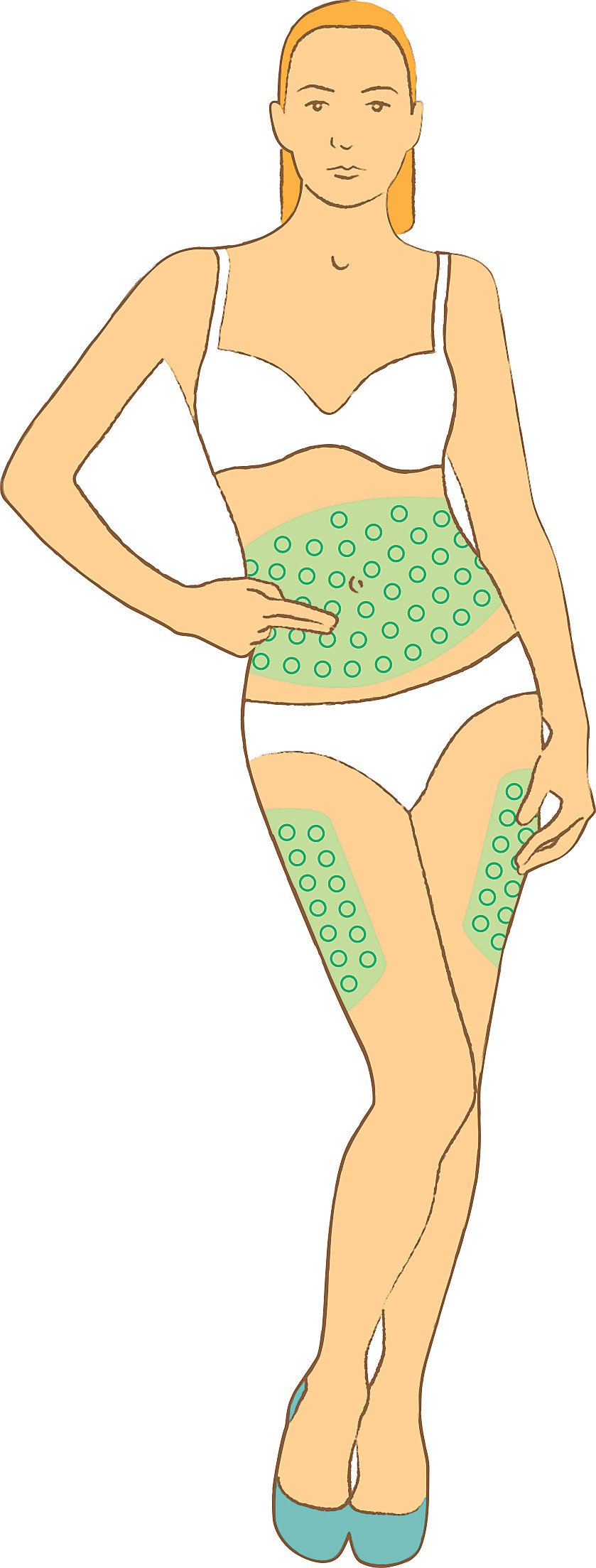

So sind die Seiten der Einstichstelle an Bauch oder Oberschenkeln wöchentlich zu wechseln. Bei jeder Injektion ist eine neue Stelle zu wählen. Dabei sollte der Mindestabstand zur vorherigen Injektionsstelle etwa zwei Finger breit betragen. Am besten gelingt dies mit einem festen Spritzmuster. Wer neu mit einer Seite beginnt, kann die letzte Injektionsstelle mit einem Stift markieren.

Prinzipiell bespricht man mögliche Injektionsstellen für verschiedene Insuline vorab mit dem Diabetesteam beim Arzt. Während das Kurzzeitinsulin am besten in den Bauch gespritzt wird, eignet sich für manche Langzeitinsuline auch der Oberschenkel. Zudem ist für jede Injektion eine neue Pen-Nadel zu verwenden. Die optimale Nadellänge ist mit dem Diabetesteam zu besprechen.