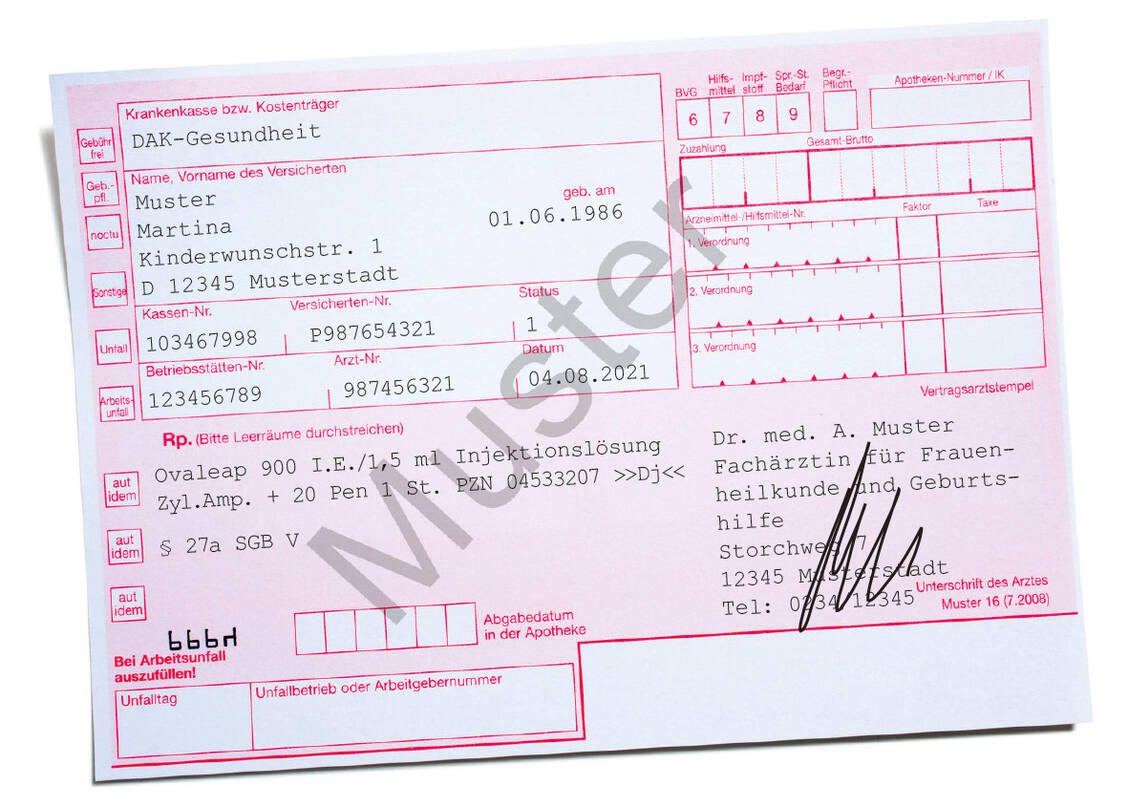

Damit die abgebende Person in der Apotheke weiß, dass die 50-Prozent-Regelung greift, vermerkt der Arzt zum Beispiel »§ 27a SGB V« oder »künstliche Befruchtung« auf dem Rezept (siehe Rezeptabbildung). Die Apotheke bedruckt das Rezept dann mit der Sonder-PZN 09999643. Die Patientin beziehungsweise der Patient zahlt die Hälfte des Preises, wobei keine gesetzliche Zuzahlung anfällt. Handelt es sich um ein Präparat mit Mehrkosten (= Preis über dem Festbetrag), übernimmt die Krankenkasse nur die Hälfte des Festbetrages. Die Mehrkosten tragen Patientin oder Patient selbst.