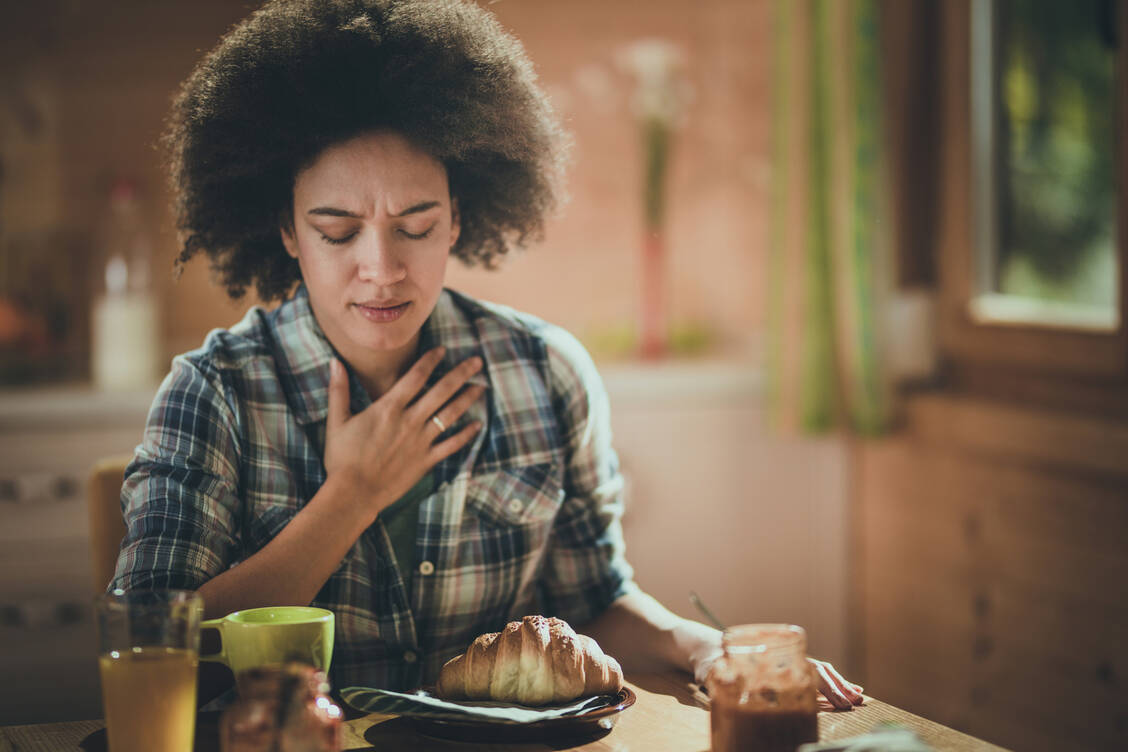

Bei der Soforttyp-Allergie, die am schwersten abläuft, können Beschwerden sehr schnell und im ganzen Körper auftreten. Typisch sind laut Gernert milde bis heftige Hautreaktionen in Form von Quaddeln, Nesselsucht, Rötungen, Schwellungen an Augen und Schleimhäuten und Gesicht. Es könne auch zu Luftnot oder schwerem Atemversagen kommen sowie an den Schleimhäuten im Magen-Darm-Trakt zu Schwellungen und krampfartigen Bauchschmerzen, Erbrechen und Durchfällen. »Bei der schwersten Form der Reaktion, die vor allem im Erwachsenenalter auftreten kann, kommt es zum Abfall des Blutdrucks und schlussendlich kann es bis zum allergischen Schock kommen«, so die Expertin.