In Anbetracht der Tatsache, dass die meisten Kosmetikhersteller angekündigt haben, kein Mikroplastik mehr für die Produktion ihrer Zubereitungen zu verwenden, ist die Liste von Pflegeprodukten, die Mikroplastik enthalten, sehr lang. Das zeigt eine aktuelle Aufstellung des BUND (Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland) unter www.bund.net . Folgende Bezeichnungen in der Inhaltsstoffliste lassen auf Mikroplastik im Produkt schließen: Acrylat Copolymer (AC), Acrylate Crosspolymer (ACS), Polyethylen (PE), Polypropylen (PP), Polyethylenterephthalat (PET), Nylon-12, Nylon-6, Polyurethan (PUR), Polyacrylat (PA), Polymethylmethacrylat (PMMA), Polystyren (PS) und Polyquaternium (PQ).

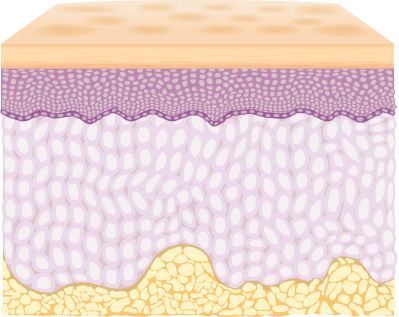

Mikroplastik-Teilchen sind nicht mit den ebenfalls winzig kleinen Nanopartikeln zu verwechseln. Nanopartikel sind definitionsgemäß artifiziell hergestellte Teilchen mit einer Größe zwischen 1 und 100 Nanometer. Sie begegnen der PTA und dem Apotheker quasi täglich in Form von Titandioxid und Zinkoxid als physikalische Lichtschutzfilter, die in nanopartikulärer Form in Sonnenschutzmittel eingearbeitet sind. Ihr Einsatz gilt als sicher. Zahlreiche Untersuchungen bestätigen, dass weder ultrafeine Titandioxid- noch Zinkoxid-Partikel die Hornschicht der Haut zu durchdringen vermögen. Die Partikel verbleiben vielmehr in den oberen Schichten des Stratum corneums. In tiefere Hautschichten gelangen sie über die Haarfollikel. Dort verweilen sie eine gewisse Zeit, bevor sie etwa durch das Haarwachstum wieder Richtung Hautoberfläche zurücktransportiert werden. Seit 2013 besteht für Nanopartikel in Kosmetika eine Deklarationspflicht.