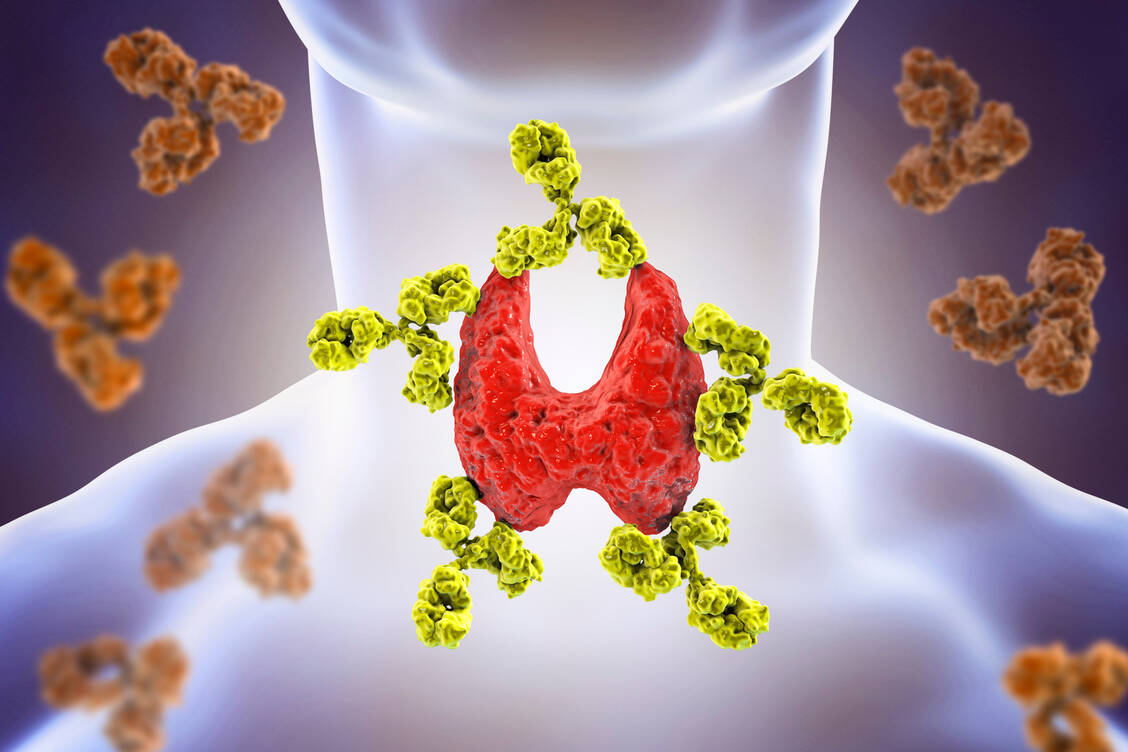

Die Autoantikörper initiieren einen Entzündungsprozess in der Schilddrüse. Wie es dann weitergeht, das unterscheidet sich jedoch von Patient zu Patient. Mediziner kennen milde Verläufe, bei denen die Betroffenen symptomatisch völlig unauffällig sind. Demgegenüber stehen Erkrankungen mit Symptomen einer Schilddrüsenunterfunktion (Hypothyreose) und akute Schübe, die mit deutlichen lokalen Beschwerden im Bereich der Schilddrüse (Schmerzen) sowie mit einer vorübergehenden Überfunktion der Schilddrüse (Hyperthyreose) einhergehen können. »Dabei korreliert die Menge der Autoantikörper nicht zwingend mit der Stärke der Beschwerden und Symptome«, weiß Zieren. »Häufig schwanken die Blutwerte im Laufe der Erkrankung.«