Das für die Erregung erforderliche Aktionspotenzial entsteht in sogenannten Schrittmacherzellen und wird von dort aus an die anderen Herzmuskelzellen weitergeleitet. Es verläuft dann wie folgt: Zunächst steigt das Membranpotenzial rasch an (Depolarisation), danach folgt eine für die Herzmuskulatur charakteristische Plateauphase und schließlich die Repolarisation und Rückkehr zum Ruhemembranpotenzial. Die zahlreichen Stromflüsse beruhen auf der Aktivierung bestimmter Ionenkänale wie Natrium-, Calcium- und Kalium-Kanälen. Ein Aktionspotenzial dauert in Herzmuskelzellen etwa 300 Millisekunden.

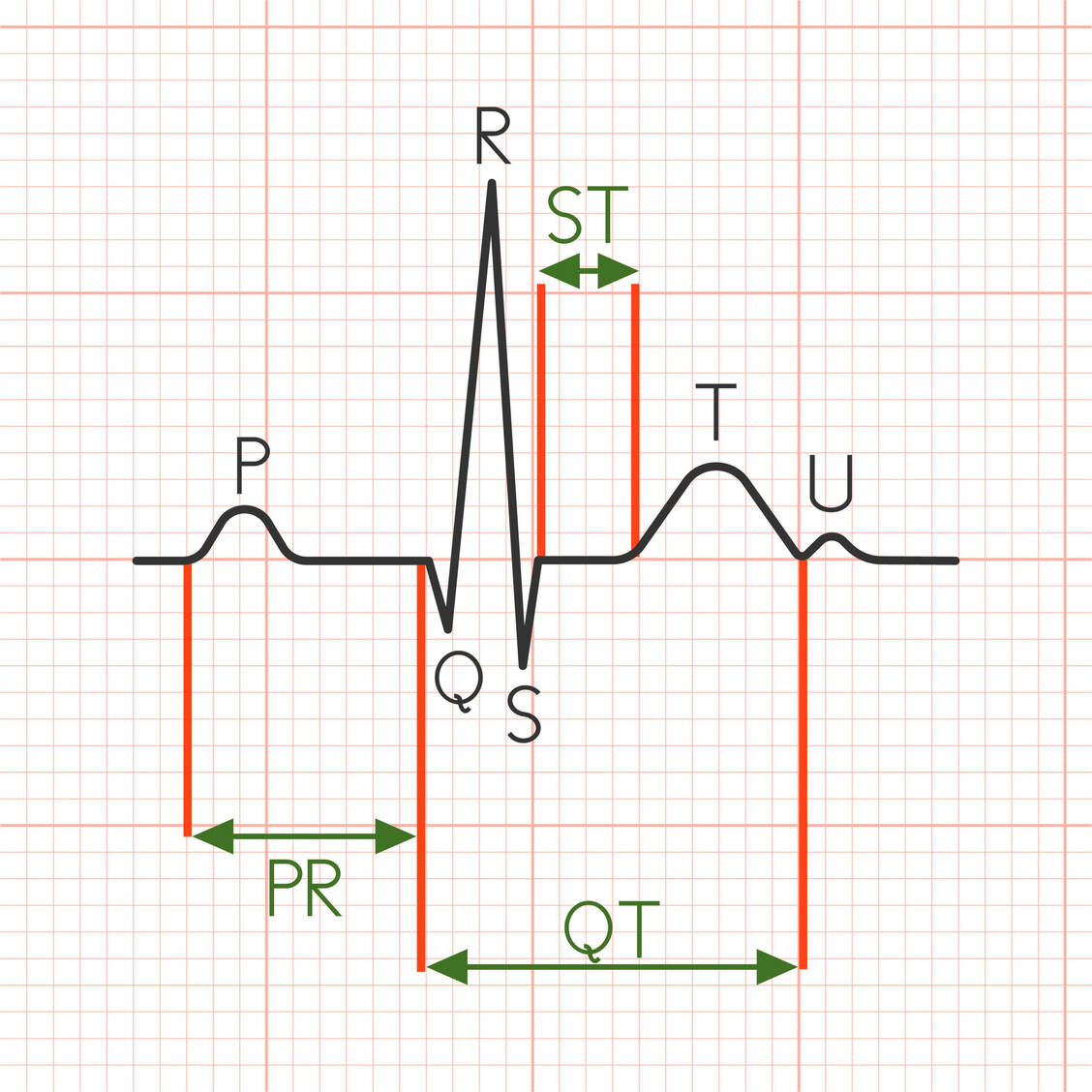

Ist die Zeitspanne verlängert, können beispielsweise in der empfindlichen Phase der Repolarisation frühe Nachdepolarisationen auftreten und potenziell eine Arrhythmie auslösen. Als kritisch gilt eine QTc-Zeit von über 500 Millisekunden. »QTc« bedeutet frequenzkorrigierte QT-Zeit. Ärzte nutzen diesen Parameter für die klinische Beurteilung der QT-Zeit.