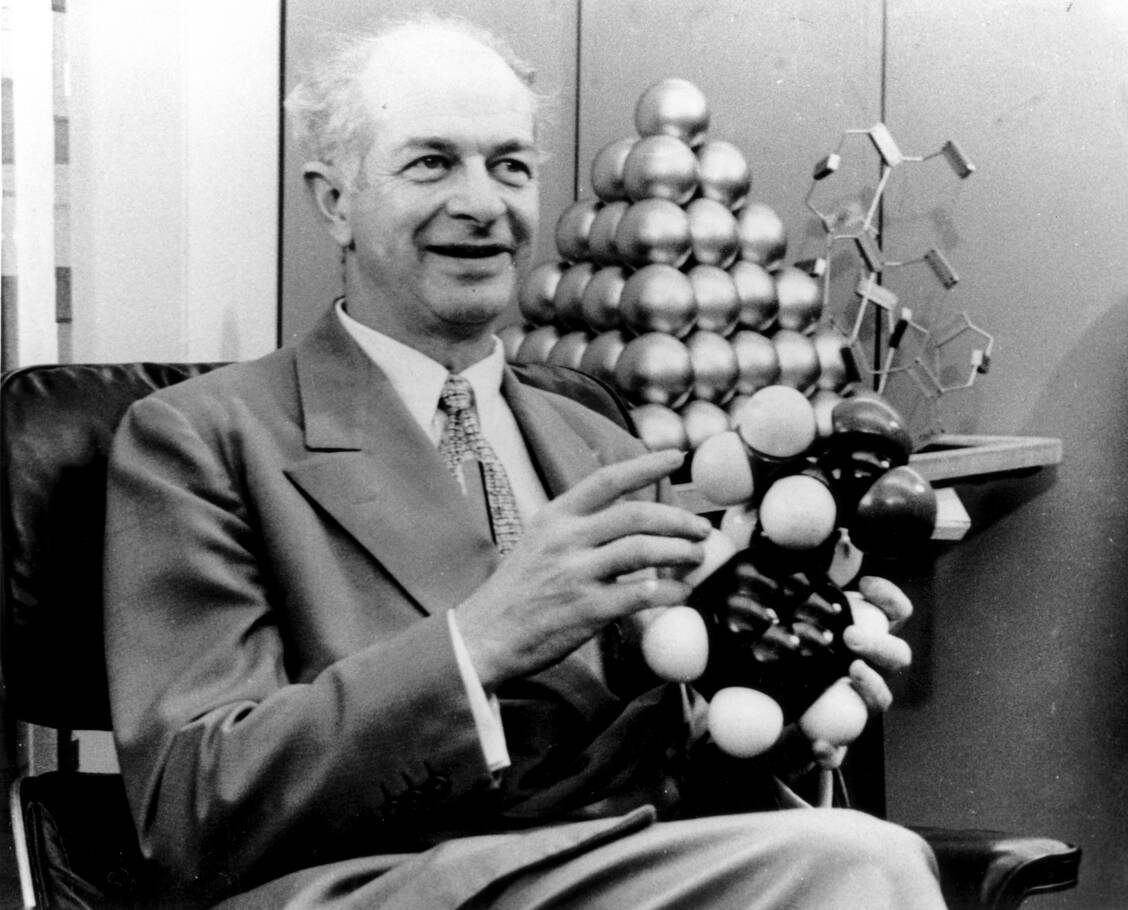

Der Begründer und berühmteste Vertreter der Orthomolekularen Medizin ist der US-amerikanische Chemiker und Nobelpreisträger Linus Pauling (1901–1994). Er definierte diese als »die Erhaltung guter Gesundheit und die Behandlung von Krankheiten durch Veränderung der Konzentration von Substanzen im menschlichen Körper, die normalerweise im Körper vorhanden und für die Gesundheit erforderlich sind.« Diese Substanzen sind Mikronährstoffe, auch Nutrienten genannt, wie Vitamine, Mineralstoffe, Spurenelemente, Amino- und essenzielle Fettsäuren, Enzyme und sekundäre Pflanzeninhaltsstoffe.