Je früher ein Tumor entdeckt wird, desto besser ist er zu behandeln. Fachgesellschaften raten zum monatlichen Selbstcheck. Der optimale Zeitpunkt bei Frauen vor den Wechseljahren ist eine Woche nach Beginn der Regelblutung. Dann ist die Brust besonders weich. Frauen nach den Wechseljahren sollten einen fixen Tag im Monat wählen und ihn im Kalender eintragen.

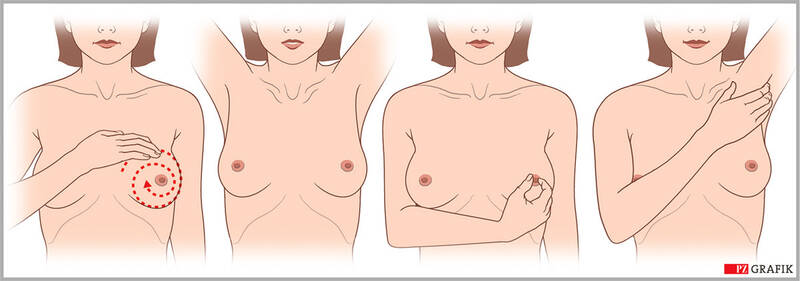

Am besten betrachtet man sich mit unbekleidetem Oberkörper in verschiedenen Positionen vor einem Spiegel. Zuerst etwa bei herabhängenden, dann bei nach oben gestreckten Armen, bei nach vorn gebeugtem Oberkörper sowie mit in die Hüfte gestemmten Armen. Die Brüste jeweils von vorn und von der Seite begutachten. Hat sich etwas verändert? Dann mit der flachen Hand systematisch die Brust abtasten: Dazu den rechten Arm hochheben, um dann mit der linken Hand die rechte Brust zu untersuchen und umgekehrt. Beim Tasten die Finger leicht gegeneinander bewegen (wie beim Klavierspielen). Dabei am äußeren oberen Rand beginnen und sich spiralförmig nach innen bis zur Brustwarze vorarbeiten. Auch diese abtasten und vorsichtig ausdrücken. Tritt Flüssigkeit aus, auf Farbe und Konsistenz achten. Nicht zu vergessen: die Bereiche in Richtung Schlüsselbein und Achselhöhle.