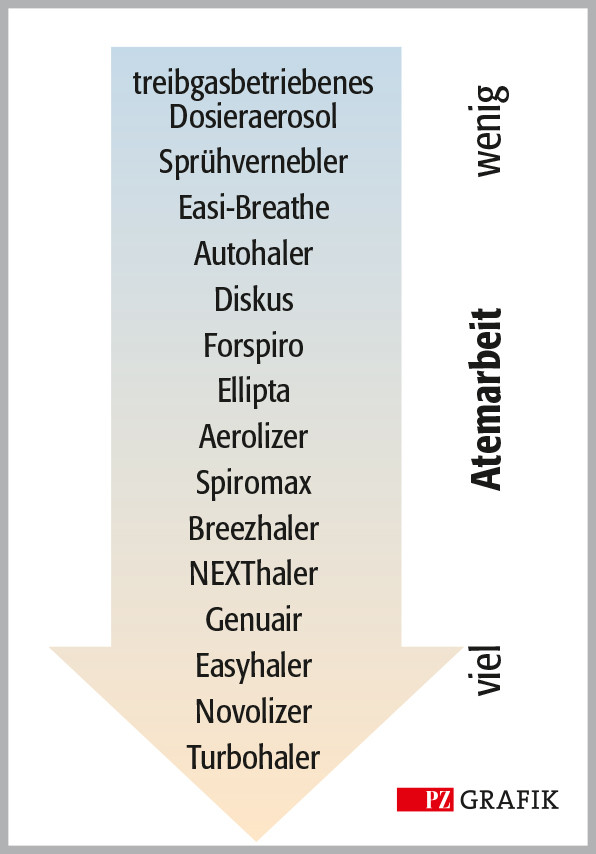

Dagegen muss für die Nutzung eines Pulverinhalators der Inspirationspeak kräftig und zügig erfolgen. »Eine gute Wirkstoffverteilung gelingt erst ab einem Inspirationsfluss > 30 l/min. Liegt der FEV1-Wert unterhalb 50 Prozent des Sollwertes, sind Pulverinhalatoren weniger geeignet. Zumindest ist dann zu prüfen, ob der zum Entleeren und zur Freisetzung des Wirkstoffs nötige inspiratorische Fluss vom Patienten überhaupt erzeugt werden kann«, so die Lungenfachärztin.

»Kennt der Betroffene seinen Spitzenfluss des Einatmens nicht, empfiehlt es sich, diesen in der Apotheke mit entsprechenden Geräten zu überprüfen.« Diese seien für kleines Geld zu erwerben. Die Werte für den Spitzeninspirationsfluss liegen laut Stanzel bei Frauen generell niedriger als bei Männern. »Sie haben schlechtere Werte im gleichen Krankheitsstadium. Insofern ist es bei weiblichen Betroffenen noch wichtiger, darauf zu achten, ob das Device zu ihnen passt.«