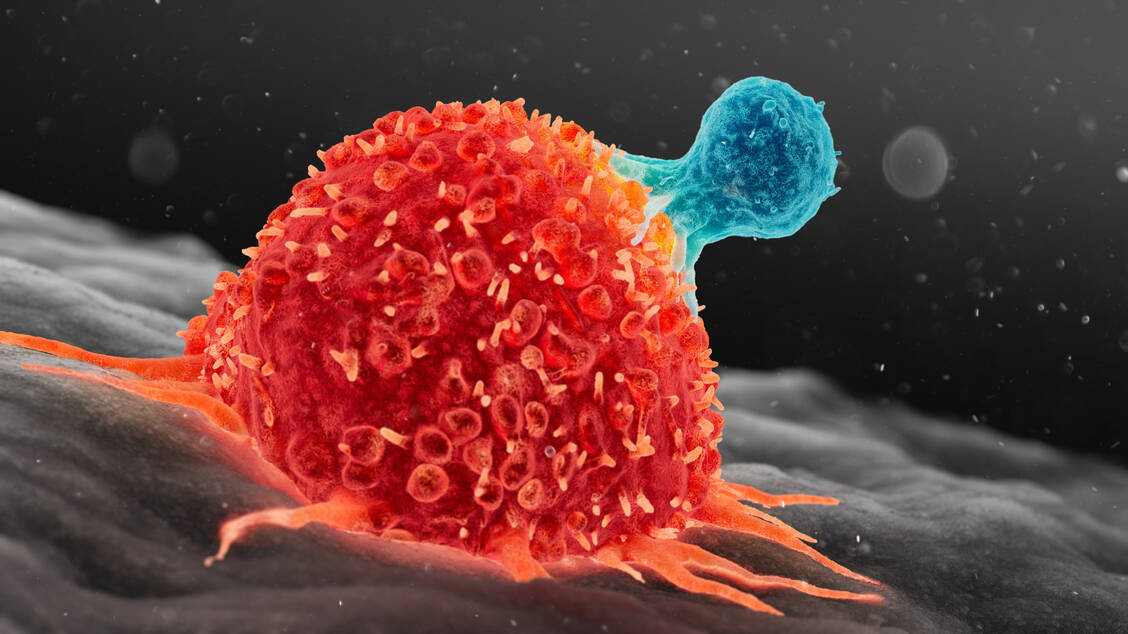

Die CAR-T-Zelltherapie ist eine bestimmte Art der Immuntherapie, die das köpereigene Immunsystem befähigen soll, Tumorzellen anzugreifen. Die Abkürzung »CAR« steht dabei für chimärer Antigenrezeptor. Dieser künstliche Antigenrezeptor wird aus unterschiedlichen Bestandteilen zusammengebaut (chimär), dann in T-Abwehrzellen integriert und auf deren Oberfläche exprimiert. Die T-Lymphozyten werden von dem jeweiligen Patienten selbst gewonnen und im Labor gentechnisch so verändert, dass sie die Krebszellen zerstören können. Der CAR dient dabei als Lotse: Er spürt eine bestimmte Zielstruktur auf den Tumorzellen auf und dockt dann daran an.