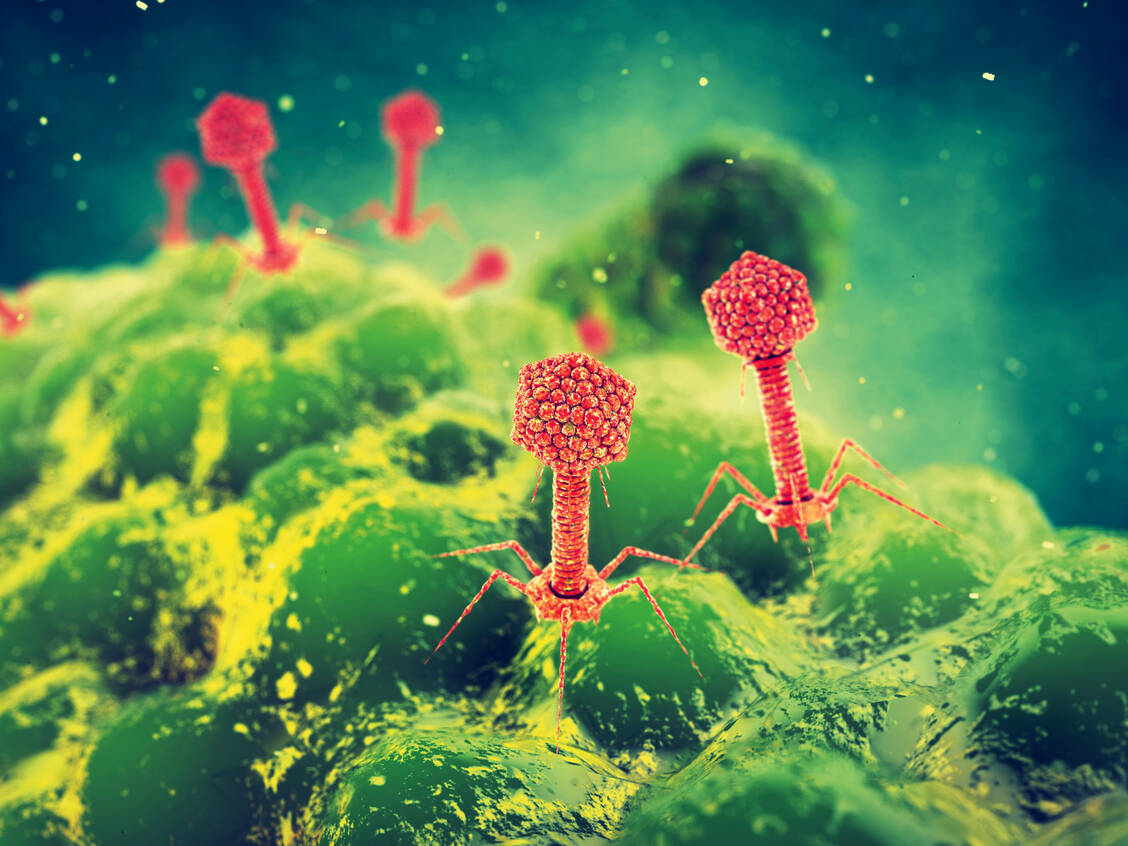

Im Unterschied zu den virulenten Phagen bauen die temperenten Phagen ihre DNA in das bakterielle Erbgut ein oder deponieren sie in Plasmiden im Zellplasma und fallen, vergleichbar zum Beispiel mit den Humanen Herpesviren, in einen Ruhezustand, die sogenannte Latenz. Bei jeder Zellteilung des Bakteriums erhalten die Tochterzellen auch das virale Erbgut. Es kann jederzeit wieder in den aktiven Zustand übergehen und seinen Vermehrungszyklus fortsetzen. Die neu gebildeten Virionen zerstören dann ebenfalls ihren Wirt, indem sie seine Zellwand sprengen. So gelangen sie wieder in die Umwelt, wo sie ihren nächsten bakteriellen Wirt finden. So erwecken sie den Eindruck, dass sie sich von den Bakterien ernähren. Selbstverständlich betreiben sie keinen Stoffwechsel, aber das war zum Zeitpunkt ihrer Entdeckung und der Namensgebung noch nicht bekannt.