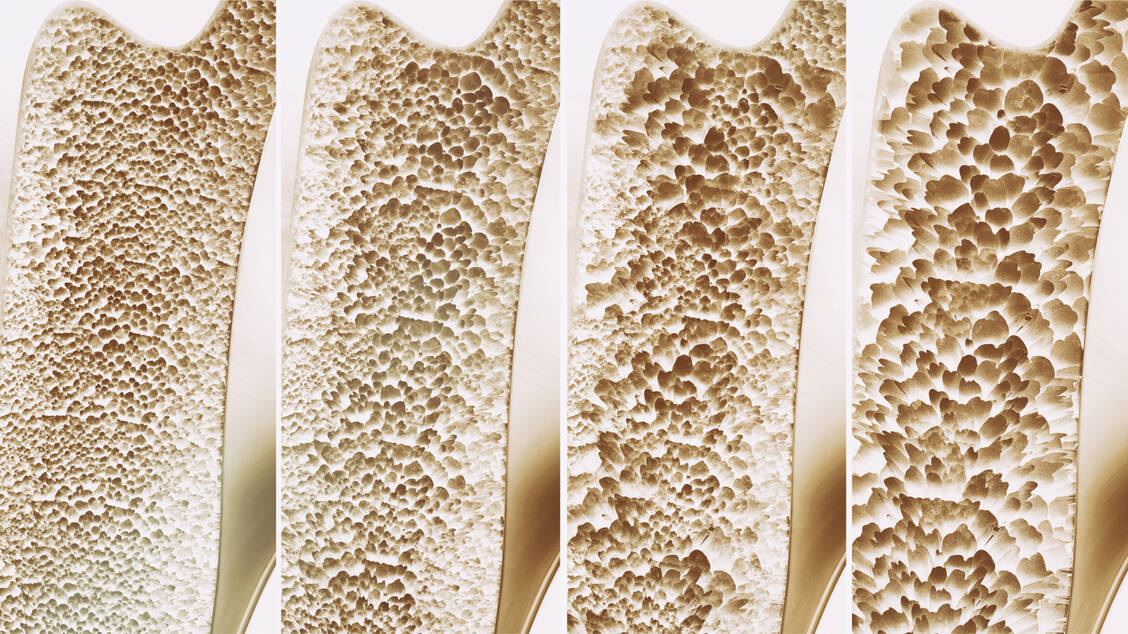

Eine Osteoporose entwickelt sich meist schleichend, ohne besondere Beschwerden zu bereiten. Manchmal bestehen anhaltende Rückenschmerzen oder die Beweglichkeit ist eingeschränkt. Oft macht sich die Krankheit erst bemerkbar, wenn schon bei geringer Belastung, wie einem leichten Sturz oder beim Heben schwerer Gegenstände, ein Knochen bricht. Betroffen sind meist Wirbel, Handgelenke sowie Oberschenkel- oder Unterarmknochen. Unbehandelt schreitet der Knochenschwund weiter fort, die Körpergröße nimmt ab und es kann sich ein Rundrücken bilden. Brüche entstehen dann mitunter auch ohne äußere Einwirkung.