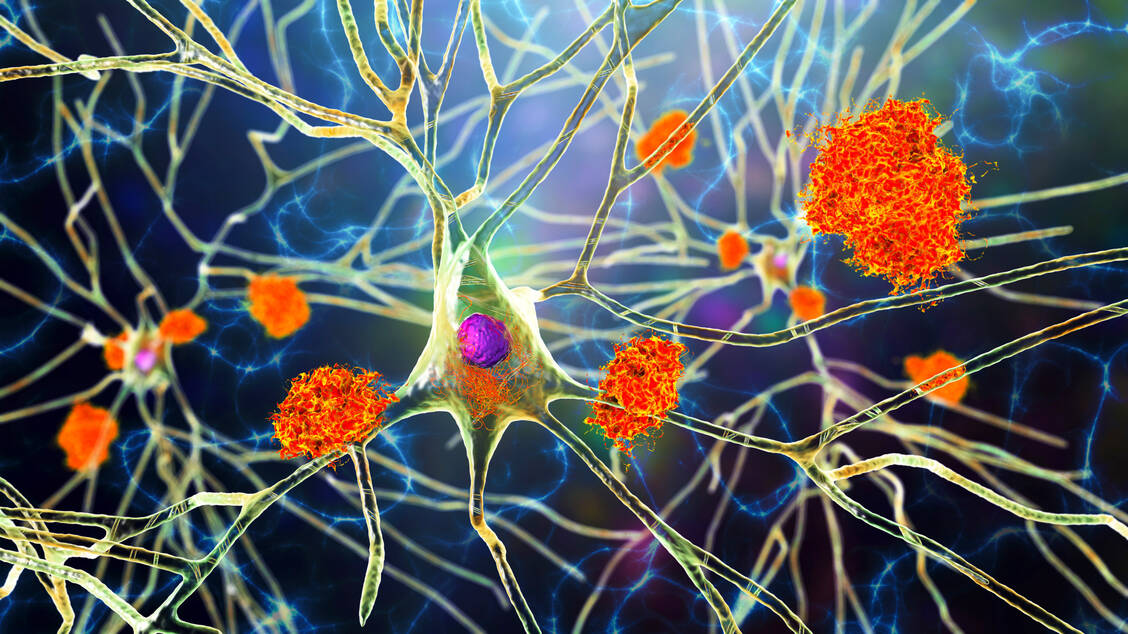

Von anderen Demenzformen grenzt sich die Alzheimer-Erkrankung vor allem durch die typischen Gehirnveränderungen ab: die senilen Plaques und die Neurofibrillen, die bereits ihr Entdecker beschrieb. Heute weiß man, dass sie bereits viele Jahre, bevor sich die ersten Symptome bemerkbar machen, entstehen. Das Eiweißbruchstück Beta-Amyloid baut der Körper normalerweise problemlos ab – bei Alzheimer-Betroffenen verklumpt es jedoch und bildet die charakteristischen Plaques zwischen den Gehirnzellen. Neurofibrillen bestehen aus Tau-Protein, das zum Aufbau des Zellskeletts nötig ist. Im Gehirn von Alzheimer-Patienten wird der Baustoff jedoch durch zahlreiche Phosphatgruppen chemisch verändert. Das beeinträchtigt die Stabilität der Nervenzellen und lässt sie letztlich absterben. Durch den Zelltod sinkt die Produktion des Neurotransmitters Acetylcholin, während geschädigte Nachbarzellen gleichzeitig mehr Glutamat freisetzen. Das stört die Informationsverarbeitung. Bei der Alzheimer-Erkrankung befallen die Veränderungen vor allem den Schläfen- und den Scheitellappen des Gehirns. Diese Regionen sind für das Gedächtnis, die Sprache und den Orientierungssinn wichtig.