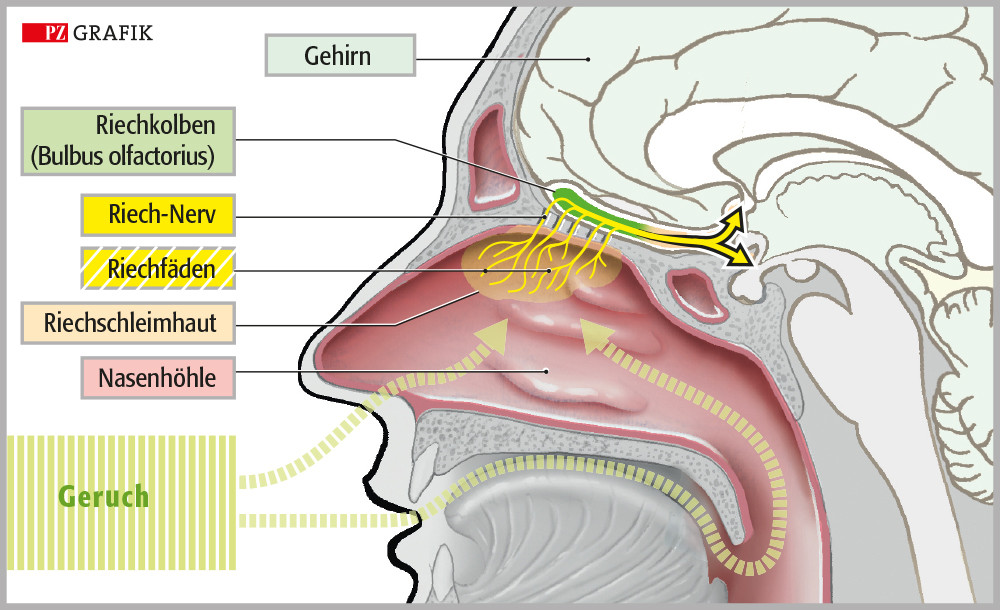

Die Ursachen von Riechstörungen sind vielfältig. »Besonders häufig kommen sogenannte sinunasale Riechstörungen vor«, berichtet Dr. Michael Deeg, Facharzt für Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde, im Gespräch mit PTA-Forum. Sie machen rund 70 Prozent aller Riechstörungen aus. Hier wird die eingeatmete Luft auf ihrem Weg zur Riechschleimhaut behindert, es kann keine Geruchswahrnehmung ausgelöst werden. »Viele kennen das Gefühl von Infekten: Die Nase ist zu. Dahinter stecken oft entzündliche Prozesse in der Nase oder den Nasennebenhöhlen«, so Deeg, der auch Pressesprecher des Deutschen Berufsverbands der HNO-Ärzte ist. Aber auch Polypen, gutartige Gewebewucherungen der Nasenschleimhaut, oder Verkrümmungen der Nasenscheidewand können die Nasenatmung und damit die Geruchswahrnehmung behindern.