Weitere Angebote der PZ

© 2025 Avoxa - Mediengruppe Deutscher Apotheker GmbH

Checkpoint-Inhibitoren |

In den meisten Fällen jedoch gehen die Krebszellen als Sieger aus dem Kampf mit dem Immunsystem hervor. Das liegt einerseits daran, dass das Immunsystem auf Krebszellen nicht immer mit der gebotenen Härte reagiert. Krebszellen tragen nämlich auf ihrer Oberfläche anfangs noch sehr ähnliche Aushängeschilder (Antigene) wie die gesunden Ursprungszellen, weshalb das Immunsystem keinen Grund sieht einzuschreiten. Erst mit der Zeit sammeln sich auf der Oberfläche von Krebszellen verdächtige Neoantigene an.

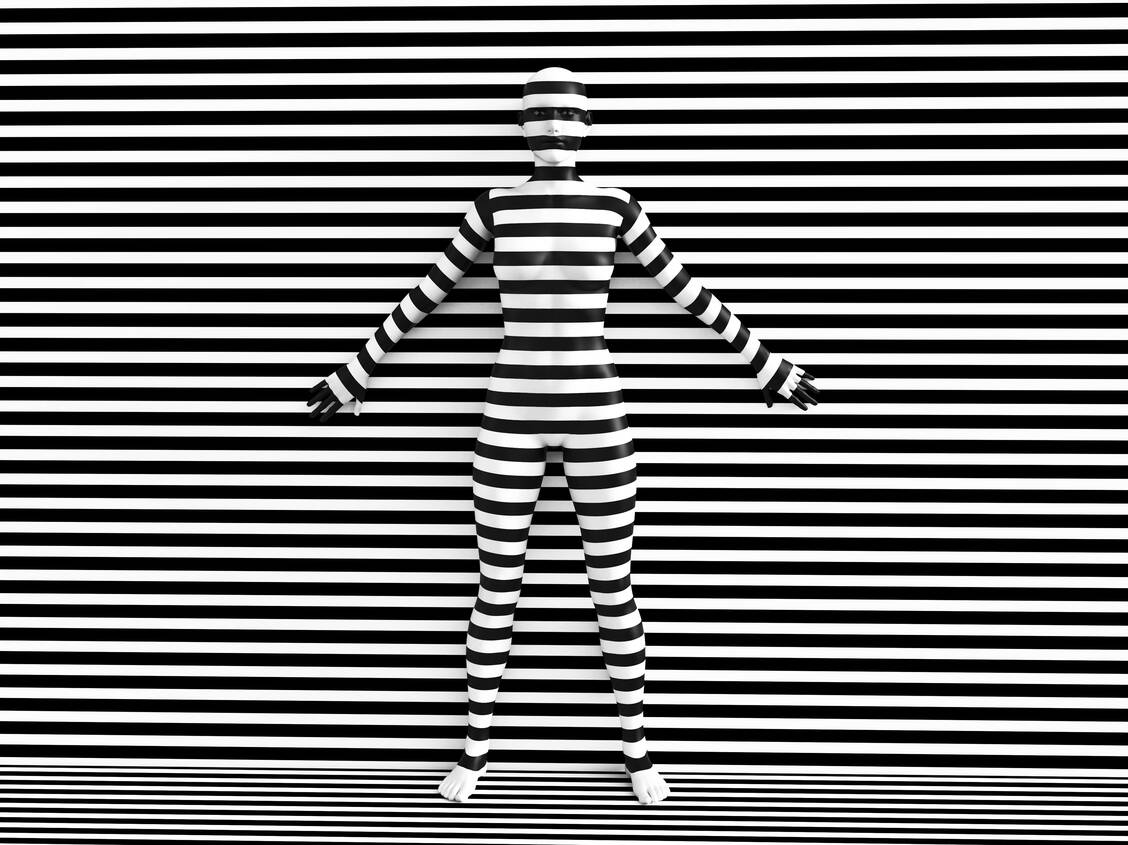

Hinzu kommt: Krebszellen sind raffiniert. Sie sind in der Lage, sich als ganz normale Zellen zu tarnen. Und Krebszellen sind in der Lage, das Immunsystem auszubremsen Das machen sie natürlich nicht »mit Verstand«. Es ist vielmehr so, dass sich in Krebstumoren Mutationen anhäufen, die dem Tumor einen Überlebensvorteil verschaffen. Krebszellen mit solch vorteilhaften Erbgutveränderungen werden auf kurz oder lang innerhalb des Tumorzellverbands die Oberhand gewinnen und weniger erfolgreiche Zellen verdrängen.

Krebszellen beherrschen die Kunst der Tarnung. / Foto: Adobe-Stock/Sarah Holmlund

Sehr erfolgreich sind Mutanten, die die Fähigkeit besitzen, das Immunsystem zu manipulieren. Speziell zytotoxische T-Zellen haben Krebszellen »auf dem Kieker«, denn diese spielen bei der Krebsabwehr eine entscheidende Rolle. Krebszellen tricksen zytotoxische T-Zellen systematisch aus: Die Aktivität der Immunzellen wird durch bestimmte Signale gesteuert, und genau das machen sich Krebszellen zu Nutze und schalten sich in die Steuerung ein. Die Arbeiten der Nobelpreisträger Allison und Honjo haben maßgeblich zum Verständnis beigetragen, wie das genau funktioniert.

James Allison entdeckte Anfang der neunziger Jahre, dass die Aktivität zytotoxischer T-Zellen über den CTLA-4-Rezeptor (Cytotoxic T-Lymphocyte-Associated Protein 4) reguliert werden kann. Der Rezeptor dient als Bremse, die wahrscheinlich überschießende Immunreaktionen und dadurch bedingte Schäden an gesundem Gewebe verhindern soll. Allison, der damals an der »University of California« forschte, hatte eine geniale Idee: Er vermutete, dass sich die Immunantwort gegenüber Krebszellen verstärken lässt, wenn man die CTLA-4-Bremse löst. Und er vermutete richtig.