Weitere Angebote der PZ

© 2025 Avoxa - Mediengruppe Deutscher Apotheker GmbH

Checkpoint-Inhibitoren |

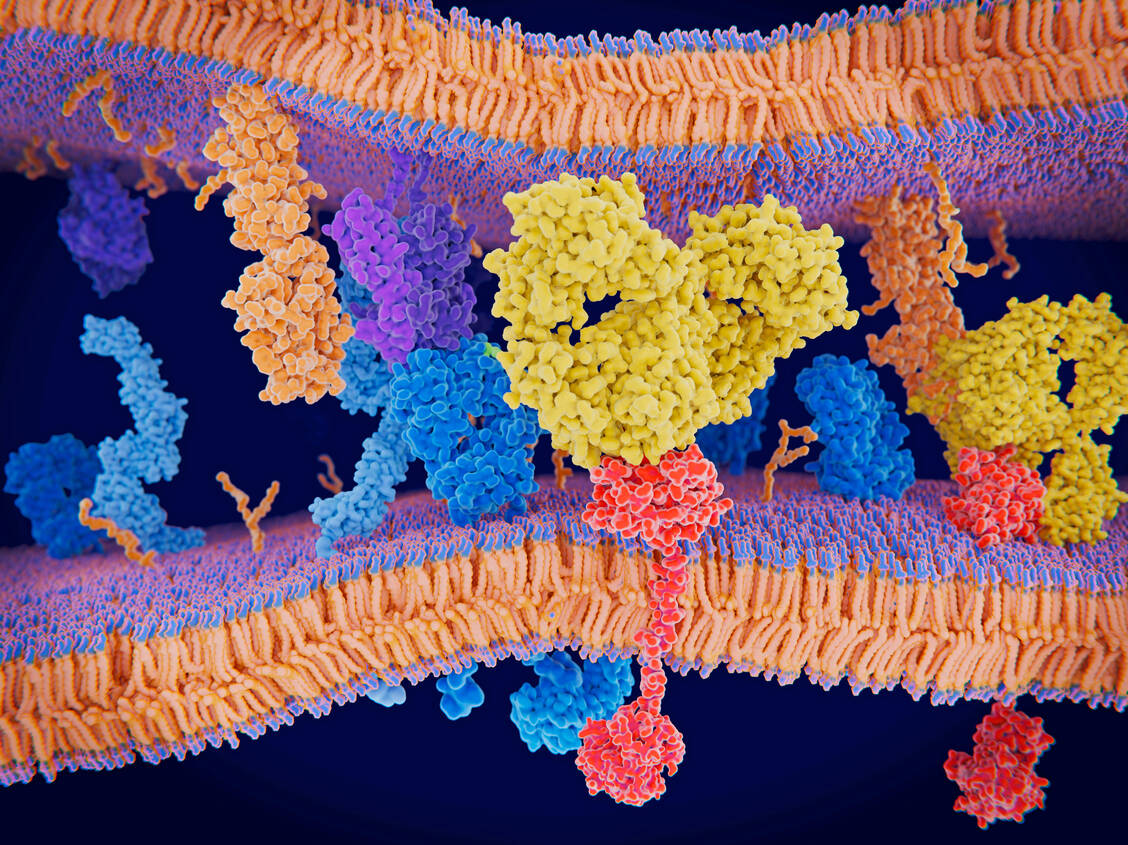

Ein spezifischer Antikörper blockiert das Protein PD-1 und verhindert damit, dass Krebszellen das Immunsystem unterdrücken. / Foto: Adobe-Stock/Juan Gärtner

Beim fortgeschrittenen, nicht-kleinzelligen Lungenkarzinom lagen die Ein-Jahres-Überlebensraten in der randomisierten, offenen Zulassungsstudie bei 42 Prozent unter Nivolumab versus 24 Prozent unter Docetaxel. Wegen des deutlichen Überlebensvorteils wurde diese Studie vorzeitig beendet. Dasselbe gilt für die Zulassungsstudie beim Nierenzellkarzinom. Das Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen (IQWiG) spricht in seinen Gutachten zur frühen Nutzenbewertung gemäß Arzneimittelmarktneuordnungsgesetz (AMNOG) von einem erheblichen Zusatznutzen in beiden Indikationen. Patienten, die auf Nivolumab ansprechen, haben gute Chancen auf eine langanhaltende Remission. Mehrjährige Überlebenszeiten sind beim fortgeschrittenen Melanom beziehungsweise Lungenkarzinom möglich, das haben die Erfahrungen im klinischen Alltag gezeigt.

Wie in der Krebsmedizin üblich, wurden Checkpoint-Inhibitoren zunächst in späten Krankheitsstadien geprüft, in denen herkömmliche Medikamente an ihre Grenzen stoßen. Bei positiven Ergebnissen werden innovative Medikamente dann in einem fortlaufenden Studienprogramm sukzessive in immer früheren Stadien getestet. Diese Studienprogramme sind für Nivolumab und andere Checkpoint-Inhibitoren noch nicht abgeschlossen. Es wird also noch eine ganze Weile dauern, bis das Potenzial der innovativen Krebsmedikamente exakt ausgelotet ist.

Was lässt sich mit Checkpoint-Inhibitoren erreichen, wenn man bereits in frühen Krankheitsstadien mit dieser Therapie beginnt? Zu dieser wichtigen Frage gibt es zwar erste ermutigende Studienergebnisse, es bleibt aber viel Forschungsarbeit zu tun. Dasselbe gilt für die Frage, welche Kombinationsregime sinnvoll sind. Derzeit werden Checkpoint-Inhibitoren im Doppelpack geprüft, aber auch Kombinationen von Checkpoint-Inhibitoren mit anderen Krebsmedikamenten sind eine Option.

Intensiv wird auch nach Biomarkern gefahndet, die mit hoher Wahrscheinlichkeit eine Voraussage erlauben, ob ein Patient von der Behandlung mit einem Checkpoint-Inhibitor profitieren wird. Dabei sind die Forscher auf die Tumor-Mutationslast gestoßen. Diese bezeichnet die Menge an Mutationen, die ein Tumor im Laufe seiner Entwicklung angehäuft hat. Tumoren mit hoher Mutationslast sprechen offenbar besser auf Checkpoint-Inhibitoren an. Das dürfte daran liegen, dass solche in der Regel mehr verdächtige Aushängeschilder (Neoantigene) auf ihrer Oberfläche tragen und deshalb für die Immunabwehr als Zielzellen besser erkennbar sind.

Bei der Jahrestagung der »American Association for Cancer Research« 2018 wurden in diesem Zusammenhang interessante Daten aus der CheckMate-227-Studie präsentiert: Beim nicht-kleinzelligen Lungenkarzinom verlängerte eine doppelte Checkpoint-Blockade mit Nivolumab/Ipilimumab als Erstlinientherapie das progressionsfreie Überleben von Patienten mit hoher Tumor-Mutationslast signifikant gegenüber einer herkömmlichen Chemotherapie. Nach einem Jahr befanden sich unter der Immuntherapie 43 Prozent der Patienten in stabiler Remission, in der Kontrollgruppe dagegen waren es nur 13 Prozent.