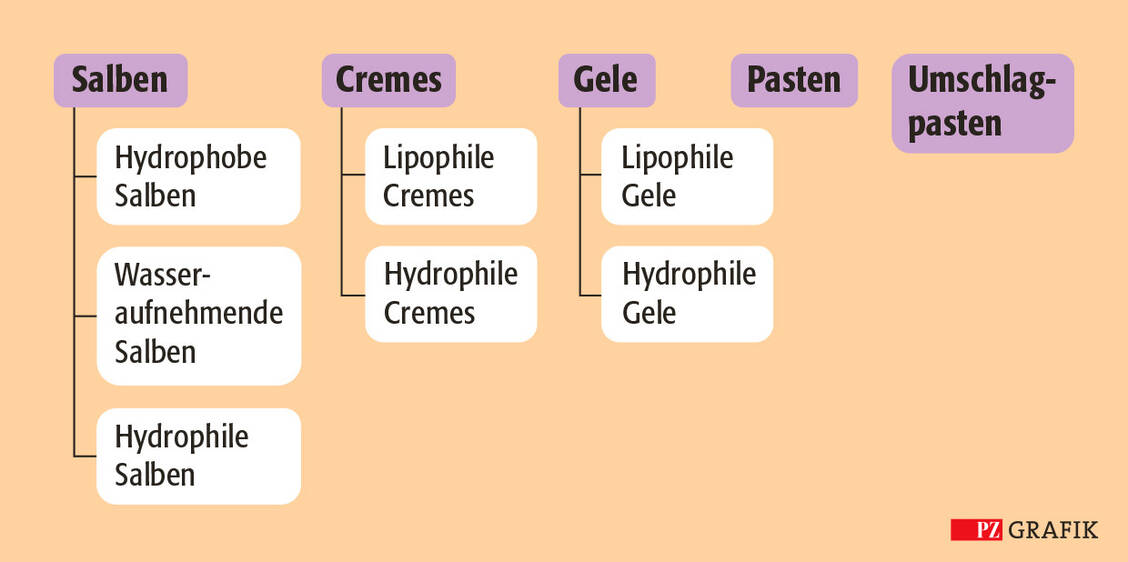

Die systematische Einteilung der halbfesten Zubereitungen beziehungsweise der Grundlagen ist in der Praxis nicht immer eindeutig, und vor allem industriell hergestellte Zubereitungen tragen die Bezeichnungen Salbe und Creme oft nicht korrekt. So handelt es sich beispielsweise bei der Glucocorticoid-haltigen Dermatop® Salbe aus galenischer Sicht um eine Creme. PTA und Apotheker sollten sich am besten an den Definitionen des Europäischen Arzneibuchs (Ph. Eur.) in der Monographie »Halbfeste Zubereitungen« (siehe Grafik) orientieren. Bei der Einteilung spielen lipophile, das heißt fettliebende, beziehungsweise hydrophile, also wasserliebende Eigenschaften sowie die Frage, ob es sich um ein einphasiges oder mehrphasiges System handelt, eine entscheidende Rolle.