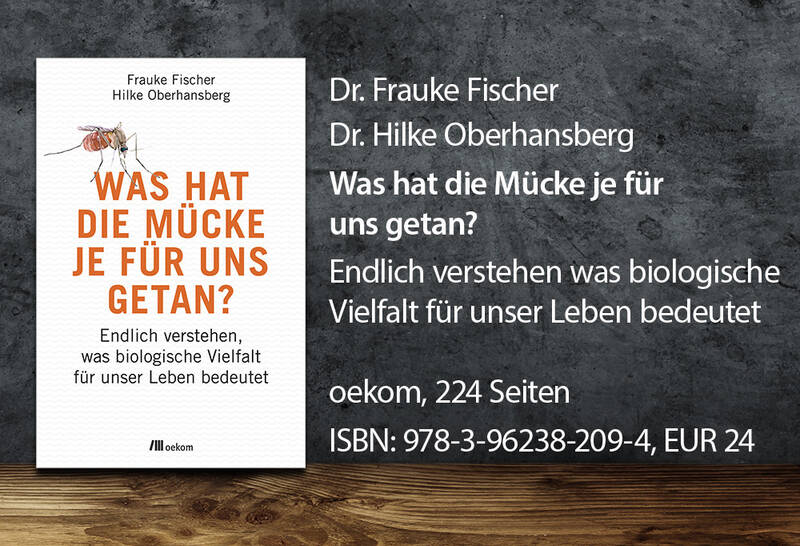

Der menschengemachte Klimawandel bedroht die biologische Artenvielfalt in fein austarierten, hochkomplexen Ökosystemen weltweit. »Der Verlust von intakten Ökosystemen ist keineswegs nur für die dort lebenden Organismen bedauerlich, sondern zerstört auch unsere Lebensgrundlage. Der Schutz von Biodiversität ist daher ein wichtiger Beitrag zum Schutz des Wohlergehens aller Menschen und nicht allein Ausdruck eines romantischen Naturbildes«, sagt Dr. Frauke Fischer, Biologin und Dozentin an der Universität Würzburg, wo sie die Lehre im Bereich Internationaler Naturschutz aufgebaut hat. »Der Klimawandel entscheidet darüber, wie wir in Zukunft leben, der Verlust von Biodiversität darüber, ob wir überleben«, konstatiert Fischer im Gespräch mit PTA-Forum.